“Small”であることに由来する生体影響への挑戦

Summary

2006年度から、「環境中におけるナノ粒子等の体内動態と健康影響評価」という5年間のプロジェクト研究を行いました。当時、「ナノ粒子」と漠然と呼ばれ始めていた超微小の粒子を、発生源や性状の違いから、自動車排ガス由来で交通量の多い交差点などに高濃度で存在する「環境ナノ粒子」と、新規素材として注目されていた「工業用ナノ粒子」に分けて考える必要がありました。

自動車排ガス由来の粒子状物質の生体影響に関する研究は、国立環境研究所に、ある程度のノウハウが蓄積されていたので、小動物に大気汚染物質を吸入させるための大型装置を活用しながら、比較的スムーズに「環境ナノ粒子」の研究を開始できました。一方、「工業用ナノ粒子」には、様々な物質があるので、物質を選択する必要がありました。そこで、私たちは、形状がアスベストにきわめて似ていて、生体影響が最も懸念されていたカーボンナノチューブを中心に研究を始めました。「環境ナノ粒子」と「工業用ナノ粒子」はともに、小さいがゆえに生体組織を通過しやすいのではないかと危惧され始めていました。プロジェクト研究では“Small”に対して生体がどのように反応するのかに焦点を当てて研究を進めました。

2011年度からは、研究材料を「工業用ナノ粒子」(ナノマテリアル)に絞り、「ナノマテリアルの毒性評価手法の開発と安全性に関する研究」を開始したところです。5年間の第2期プロジェクトでは、カーボンナノチューブのみならず、銀ナノ粒子、酸化チタン、デンドリマーと呼ばれる樹状高分子の生体、あるいは生態影響評価方法の確立を目指しています。

環境ナノ粒子の生体影響

ディーゼルエンジンに由来する環境ナノ粒子の研究は、吸入曝露装置の開発に関する研究から始まり、実際にこの装置を用いて環境ナノ粒子の毒性・生体影響評価に関する研究が行われました。1カ月から数カ月間曝露する短期間の試験に加えて、18カ月間の長期吸入実験も実施しました。環境ナノ粒子が、鼻腔内の嗅神経を介して脳内に直接輸送される可能性があること、循環器機能を変化させること、感受性が高いマウスにおいて肺の腫瘍発生率をわずかながら上昇させることが、明らかになりました。

環境ナノ粒子の呼吸器内沈着と体内動態に関する研究

金ナノ粒子や蛍光標識したポリスチレン粒子を小動物の呼吸器内に曝露した実験結果から、20nmのナノ粒子は、エンドサイトーシスと呼ばれる細胞膜が陥入することにより細胞外の物質を取り込む機構を介して肺胞上皮細胞に取り込まれた後、一部は肺胞壁を通過して毛細血管に移行することを明らかにしています。海外の研究機関で行われた実験でも、30nm程度かそれよりも小さく表面が正電荷を帯びていないナノ粒子は、組織を通過しやすいことが、知られています。

粒子を捕捉する細胞膜上の受容体

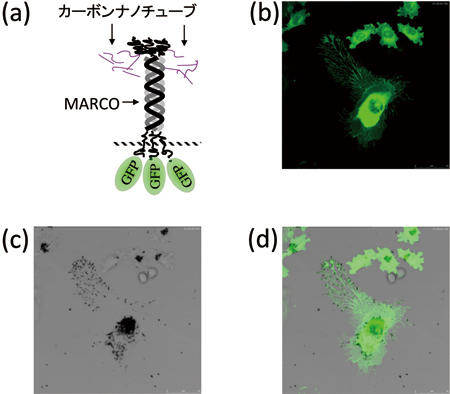

肺胞域に沈着した粒子状物質は、白血球の一種である肺胞マクロファージにより貪食と呼ばれる細胞内への異物取り込み過程によって、肺胞表面から除去されます。なぜ、マクロファージが効率よく粒子を細胞内に取り込むことができるのかについては、いまだ正確には解明されていません。しかし、マクロファージには三重らせん構造をもつ特有の受容体が細胞膜表面に存在しており、その受容体によって粒子を効率よく細胞内に取り込むことができるのではないかと考えられています。そこで、遺伝子工学的手法を用いて、この粒子を取り込む受容体を緑色の蛍光を発するタンパク質で標識して細胞内で人工的に発現させ、粒子の取り込みを調べました。カーボンナノチューブをはじめとした粒子も、この受容体を介して効率よく細胞内に取り込まれることがわかりました(図6)。

(a)はMARCO受容体をGFPと呼ばれる緑の蛍光を発するタンパク質と一緒にして細胞膜上に発現させたイメージ図です。GFPと一緒に発現させることで、MARCOが細胞のどの位置に存在しているのかが分かります。(b)はMARCOだけを、(c)はカーボンナノチューブを中心に共焦点レーザー顕微鏡で撮影したものです。(d)は、(b)と(c)を重ね合わせたものですが、緑色の場所、すなわちMARCOが発現している位置にカーボンナノチューブが接着していていることが分かります。すなわち、肺に沈着したカーボンナノチューブも、他の粒子状物質と同様に、MARCO受容体を用いてマクロファージが掃除してくれるということがわかりました。(TAAP,259:96-103)

カーボンナノチューブの細胞毒性試験

カーボンナノチューブの細胞に対する影響として、マクロファージや気管支上皮細胞を用いた細胞障害性試験を進めました。よく分散させたカーボンナノチューブは、非常に強く細胞を傷害し、アスベストの一種であるクロシドライトよりも細胞障害性が高いことがわかりました。さらに、電子顕微鏡を用いた組織学的研究により、カーボンナノチューブの細胞障害性が、主として細胞膜や細胞小器官の1つであるライソゾームが傷つけられることで、起こることが明らかになりました。

カーボンナノチューブの細胞毒性

カーボンナノチューブの細胞に対する影響として、マクロファージや気管支上皮細胞を用いた細胞障害性試験も進めました。よく分散させたカーボンナノチューブは、非常に強く細胞を傷害し、アスベストの一種であるクロシドライトよりも細胞障害性が高いことがわかりました。さらに、電子顕微鏡を用いた組織学的研究により、カーボンナノチューブの細胞障害性が、主として細胞膜や細胞小器官の1つであるライソゾームが傷つけられることによって起こることが明らかになりました。

カーボンナノチューブの呼吸器毒性

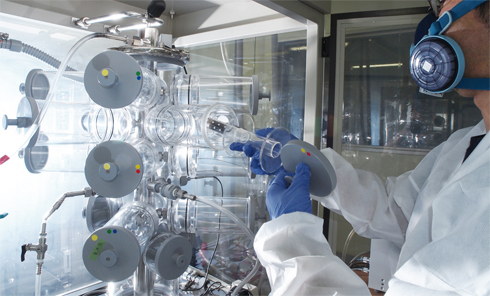

まず、動物を用いた毒性学的実験として、吸入曝露チャンバーを作製してカーボンナノチューブの毒性を評価するシステムを構築し(図7)、またマウスへの胸腔内投与実験も行いました。カーボンナノチューブを短期吸入曝露したマウスでは、マクロファージにカーボンナノチューブが取り込まれていること、肺に強い炎症は見られなかったものの、酸化ストレスの指標である遺伝子の発現が上昇することが見いだされました。また、助剤を用いてよく分散した少量のカーボンナノチューブをマウスの胸腔内に投与した実験では、肺組織側の中皮が肥厚することなどの病理的変化が起きることが明らかになりました。