第33回全国環境研究所交流シンポジウム

「平時/緊急時モニタリング」が開催されました

地域環境研究センター研究員の発表の様子を掲載しています。

平成30年2月15日(木)~16日(金)、地方環境研究所と国立環境研究所の研究者が一堂に会する年に一度の全国環境研究所交流シンポジウムが大山記念ホールにて開催されました。

第33回となる今回は「平時/緊急時モニタリング」と題し、地域で起こる様々な個別の環境問題を束ねて、多面的・総合的な環境問題の解決に向けての議論がなされました。

地域環境研究センターからは高津文人室長(湖沼・河川環境研究室)、清水厚主任研究員(広域大気環境研究室)2名の発表がありました。

国立環境研究所入り口のシンポジウム看板

司会を務める岩崎企画部研究推進室長(土壌環境研究室兼務)

国立環境研究所では、日本を含む東アジア域においてライダー(レーザー光を利用して上空のエアロゾル分布を計測する装置)のネットワークを形成し、多地点で連続的な観測を行っています。このネットワークは黄砂や人為汚染粒子の常時モニタリングを目的として整備が進みましたが、長期間観測を実施する中で関東域ローカルダストや火山噴煙といった稀に生じる大気中のイベントも検出することが出来ました。環境モニタリングにおいては、計画時に想定したターゲットのみならず、突発的に生じる現象に対しても正確にそれを捉え、素早く解釈を行えるようなバックボーンが準備されていることが必要である点を強調しました。

清水主任研究員の発表「ライダーネットワーク常時観測から見出される各種エアロゾルイベント」

会場の様子(1)

また、「平時モニタリング1」では大気のモニタリングに関する発表が行われ、大気汚染観測や暑熱対策ついて議論が交されました。VOCおよびオキシダントの同時観測では、自治体を跨いだ現象解明のためのネットワーク観測の必要性が示され、また暑熱対策においては、費用対効果も重視するべきであるという意見が出されました。今後は、温暖化適応策についても自治体での取り組みが必要となるため、地環研と国環研による研究交流がより重要になると考えられます。

セッション1「平時モニタリング1」で座長を務める清水主任研究員

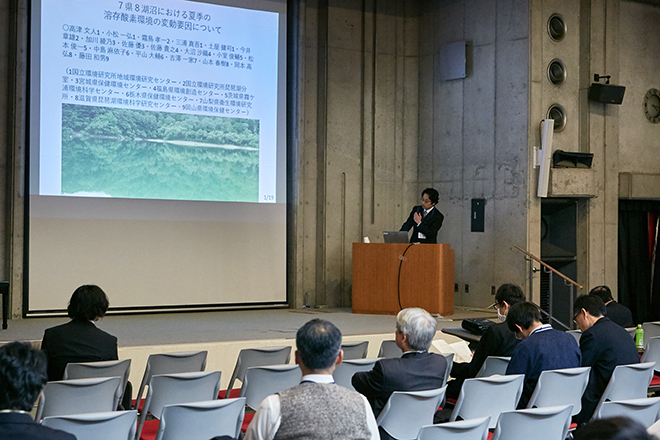

平時のモニタリングということで、河川や湖沼の水質や生物相のモニタリングに関わる最新の成果報告がなされました。長期間にわたるモニタリング結果から見えてくるもの(例:台風のインパクト)や複数の湖沼や河川を比較することで見えてくる特異性・希少性(例:底層環境の悪化要因や希少生物の有無)に関する話題提供があり、湖沼・河川環境を保全する上で、モニタリング結果の時空間比較の重要性が改めて確認されました。

高津室長の発表「7県8湖沼における夏季の溶存酸素環境の変動要因について」

質問に答える高津室長

会場の様子(2)

セッション2「平時モニタリング2」の座長を務める高津室長

予稿集はこちらからダウンロードできます

予稿集はこちらからダウンロードできます