省エネルギー型の都市排水処理システムの開発

特集 都市から進める環境イノベーション

【研究ノート】

小野寺 崇

本研究では、省エネルギー型の排水処理システムの開発を目指し、最新の“ローテク”であるスポンジ担体を用いた散水ろ床法の実験を行っています。なぜローテクの研究開発が今必要なのか? 本稿では、排水処理の歴史を振り返り、研究背景を交えながら、本ローテクの紹介をさせていただきます。

排水処理の歴史は古代文明まで遡ります。B.C.2500~1500年頃に栄えたインダス文明の代表的遺跡モヘンジョ=ダロでは、下水道とともに処理施設の遺跡が発見されています。また、B.C.600年頃のローマでは、地下に埋没した下水道や処理施設の整備も進められました。しかし、13~14世紀の中世ヨーロッパの都市では、糞尿は窓から投棄されて街に溢れ、不衛生な環境のためにペストなどの感染症が流行しました。さらに19世紀には、都市化の進行により人口が増え、産業革命により工場が集積しましたが、下水道と処理施設の整備は遅れ、コレラなどの感染症が猛威を振るいました。この深刻な状況のなか、1876年にコッホによって細菌が病因であると突き止められ、感染症研究の道が大きく拓けました。さらに1914年には、「活性汚泥法」という革新的技術が誕生し、近代的な都市排水処理システムの夜明けを迎えました。日本では、1922年に最初の処理施設が東京・三河島に整備されました。戦後には、1970年の公害国会を経て、下水道と処理施設の整備が急速に進みました。現在の日本では、下水道普及率は77%に達し、総延長は約46万キロに伸び、処理場は約2,200カ所を数えます。

しかし、感染症の驚異は過去のことではありません。現在でも開発途上国では、汚染された水に起因する疾病(コレラなど)の割合が高く、毎年170万人以上が亡くなっており、その多くが5歳以下の子供です。感染症のリスクを下げるためには、医療や栄養状況の改善はもちろんですが、安全な水の供給と排水の排除と処理が必要不可欠です。しかし、急速な経済成長が続く新興国や開発途上国の都市部では、産業活動の活発化や人口増加に伴い、生活排水や工場排水の量が増加するなか、排水処理施設の整備が追いついていません。早急な対策が必要ですが、開発途上国では、財政的に脆弱であること、都市部の急速な拡大のために処理施設の用地確保が難しいこと、技術レベルが低いことなど多くの問題を抱えています。そこで、開発途上国にも適用できるような、安価で、コンパクトで、運転管理が容易なローテクに着目して研究開発を行うことにしました。

最初に一般的な排水処理の仕組みについて説明します。生物学的排水処理では、微生物の力を借りて、汚濁物質(主に有機物)を分解しています。微生物を使うと、物理処理や化学処理に比べて処理コストを抑えることが可能です。流入する排水は、スクリーンでゴミなどを除去し、固形物を沈殿除去します。その後、プールに排水を流し込み、浮遊状の微生物と混ぜることで、微生物による有機物分解を促します。微生物はエネルギーの獲得と増殖のために有機物を分解します。このとき微生物は酸素を消費するため、常に空気を水中に送り込み、微生物に快適な環境(酸素濃度)を整える必要があります。なお、処理工程のなかでは、空気供給に特に多くのエネルギーを消費します。その後、微生物を沈殿除去し、上澄みを処理水として得て、消毒処理後に放流します。沈殿した微生物は、一部は再び排水と混ぜて処理を行い、残りは余剰汚泥として排出します。この処理方法は活性汚泥法といわれ、先進国などで実績を上げてきており、水環境の保全に大きな役割を果たしています。

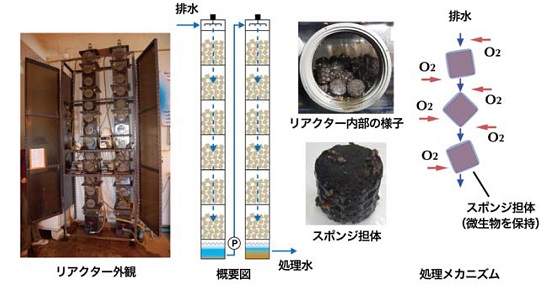

次に、私たちが研究開発を行っている処理システムを説明します。微生物の力を借りて有機物を分解する原理は同じですが、構造が異なります。このシステムでは、タンク内に3cm角くらいの大きさのスポンジ担体を数メートルの高さまで投入します。スポンジ担体は、ポリウレタン製のスポンジを潰れ防止用のプラスチック製のカバーで包んだ形状です(図)。排水は、タンクの上部から散水して供給し、スポンジ担体への浸透と浸出を繰り返しながら滴り落ちていきます。スポンジには、内部に細かな孔が空いており、ここに微生物が増殖して、微生物同士が付着した集合体を形成します。スポンジ担体では、ろ過や吸着作用による固形物の除去も行われますが、捕捉された固形物や溶解性の有機物分解を担うのは微生物です。興味深いことに、微生物はスポンジ担体のなかで自然に増殖していきます。また、スポンジ担体の周りは空気で、自然に排水中に酸素が溶け込むため、空気供給に伴うエネルギー消費はありません。

この処理方法は一般的に「散水ろ床法」と呼ばれています。散水ろ床法も活性汚泥法と同様に100年前からある排水処理システムです。従来は、スポンジ担体ではなく、線路の下に敷いてあるような砕石を使っていました。上部から排水を散水すると、砕石の周りにヌルヌルとした生物膜(微生物の塊)が形成され、それらの働きにより排水中の有機物が分解されます。技術改良により、砕石の代わりにプラスチック材を用いることで、コンパクトな(生物膜が付着する表面積が広い)散水ろ床法も開発されました。しかし、活性汚泥法と比較すると処理水質が劣る欠点がありました。日本では、1922年運転開始の国内最初の処理施設は散水ろ床法を採用しましたが、1934年には活性汚泥法に切り替わりました。現在では、2013年には、盛岡市の中川原終末処理場の高速散水ろ床法が半世紀の歴史に幕を下ろし、国内に残る散水ろ床法はわずか2カ所となりました。

しかし、散水ろ床法には、運転管理が容易で、エネルギーの消費量が少なく、余剰汚泥の発生量が少ないことなどの魅力的な特長があります。今回提案する技術では、砕石やプラスチック材の代わりにスポンジ担体を用いることで、活性汚泥法の5倍以上の高濃度の微生物を保持することに成功し(スポンジ容量1Lあたりの微生物の乾燥重量が15,000~25,000mg)、従来の散水ろ床法よりも高い処理性能を発揮して、活性汚泥法に劣らない処理水質を得ることができました。本システムは日本発のオリジナル技術でDown-flow Hanging Sponge (DHS)法といいます。タイ・バンコクの下水処理場での実験では、多くの微生物を保持するだけでなく、高い活性を有していることも確認しました。また、排水はスポンジ担体にまんべんなく浸透し、排水と汚泥とが良好に接触することがわかりました。さらに、スポンジ担体内部が固形物や微生物で閉塞されることはなく、交換や洗浄なしで運転を継続できました。なお、別の実験では、5年以上の連続運転においても、スポンジの劣化などは確認されませんでした。空気供給は不要ですが、リアクター内に通気性が確保されるために、処理水には高いDO(5mg/L程度)を維持していました。消費エネルギーは従来の技術の半分以下になります。一年以上の連続運転において、良好な処理水質を安定的に獲得し、余剰汚泥の発生量は、除去した1kgの有機物(BOD)あたり0.1kg(乾燥質量)程度まで抑制されました。

また、私たちは散水ろ床法における未解決の技術的課題を克服することにも成功しました。散水ろ床法の生物膜には、細菌や原生動物などに加えて、サカマキ貝やミミズなどの比較的大型の微生物が生息しています。これらの大型生物は、微生物を捕食して余剰汚泥の発生量を抑える一方で、大量増殖したときには微生物を食べ尽くして、処理プロセスの破綻を招きます。しかし、本システムでは、スポンジの孔のサイズ(0.6mm程度)に対して、大型生物の体長は1mm以上と大きいため、スポンジ内部の微生物が捕食されることはありません。そのため、排水の浄化を担うスポンジ内部の微生物は保護されるとともに、増えすぎた微生物はスポンジ外部に生息するサカマキ貝に捕食され、固形物の処理水への流出防止と余剰汚泥の削減につながります。本システムでは、通常は厄介なサカマキ貝が、とても有益な生物として活用できるユニークな特長が認められました。

本技術はタイ・バンコクでの2カ所の下水処理場での実験を通じて、バンコク都からも注目されています。さらに、インドネシア・アチェでも本システムのパイロットスケール試験が始まりました。また、東北大学を中心とした研究グループでは、インド・アグラに実機装置を導入し、設計指針の作成や技術者のトレーニングを行うとともに、エジプト・アレクサンドリアにおいて、下水再利用のための実規模処理装置の連続試験を行っております。本技術の普及に向けて、今後も地道な研究を続けていきたいと考えております。

執筆者プロフィール

学生の頃、インドの下水処理場に500日以上住み込みで実験しました。灼熱、停電、蚊に苦しみ、クーラーは無く、ネットは遮断され、カリーに飽き飽きし、すべてノープロブレムで済まされましたが、お腹を壊さず元気に過ごしました。