自然共生社会の構築に向けて

【生物多様性領域の紹介】

山野 博哉

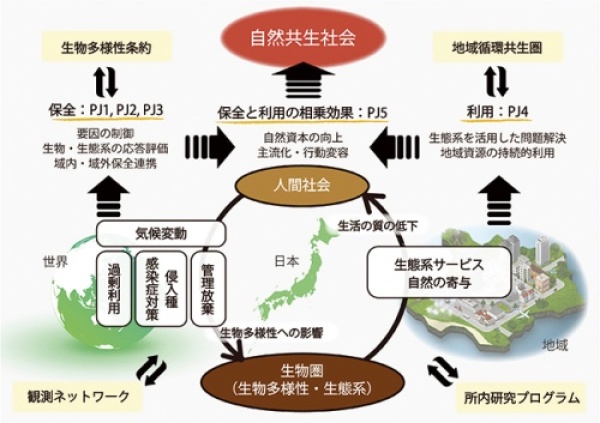

生物多様性領域は、生物多様性の保全と持続的利用に関する調査研究を行い、生態系からの恩恵を将来にわたり享受できる自然共生社会の実現に貢献します。また、2017年度に滋賀県に設置された琵琶湖分室を拠点として、環境省や滋賀県などと協力して琵琶湖およびその流域の水質や生態系の保全に努めます。

第5期中長期計画においては、生物多様性分野の研究を担い、戦略的研究プログラムの一つである自然共生研究プログラムに貢献します。生物多様性分野の研究は、先見的・先端的な基礎研究、政策対応研究、知的研究基盤整備の3つの柱で進めます。

先見的・先端的な基礎研究として、地球上の多様な生物とそれを取り巻く環境からなる生態系の構造、機能、これらの関係の解明、人間が生態系から受ける恩恵と人間活動が生物多様性・生態系に及ぼす影響・リスクの解明・評価に関する調査・研究を様々な空間および時間スケールで実施します。

政策対応研究として、我が国の生物多様性の評価に関する拠点化を推進し、所内外との連携を促進して、生物分布をはじめとする生物多様性に関わる情報の集積および分析を行い、生物多様性の保全や持続的利用に関する目標の策定や目標の達成度の把握に貢献します。

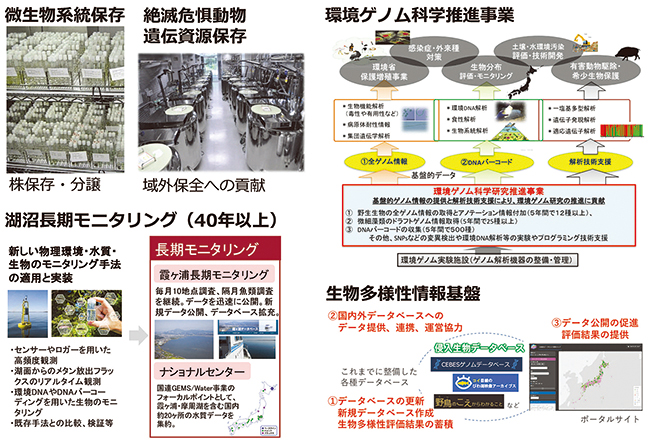

知的研究基盤整備(図1)として、生物多様性の評価と保全に必要な、湖沼等の長期モニタリング、生物応答に関する実験、生物のゲノム情報解析に関する研究基盤整備を行います。また、生物資源の収集・保存事業を行い、絶滅危惧種の域外保全に貢献するとともに、微細藻類をはじめとする生物資源の持続的利用を推進します。さらに、国内外の観測ネットワーク等と連携するともに、データや試料の利活用を推進します。

プロジェクト1:人口減少社会における持続可能な生態系管理戦略に関する研究

人口減少社会において持続可能な生態系管理の空間デザインを検討するため、広域データに基づく生態系変動や駆動因の評価手法の開発、および生態系管理効果の評価を行います。それらの成果に基づき、生態系管理における意思決定支援の枠組みを整備します。

プロジェクト2:生物多様性および人間社会を脅かす生態学的リスク要因の管理に関する研究

生物多様性および人間社会に対して有害な影響を与える環境リスク要因として侵略的外来生物、農薬などの合成化合物および野生生物感染症に焦点を当て、リスクの分析・評価、防除手法の開発、および政策・法律・規制システムへの実装を目指すとともに広く普及啓発を図り、リスクに対する社会的レジリエンスを高めます。

プロジェクト3:環境変動に対する生物・生態系の応答・順化・適応とレジリエンスに関する研究

環境変動に対する生物・生態系の応答・順化・適応メカニズムを、野外調査・操作実験・理論研究により解明し、環境変化に対する生物・生態系の適応可能性を評価します。さらに、環境変化に対する生物・生態系のレジリエンスについて、分子から生態系レベルの時空間スケールに基づいて知見を整理し、生物多様性と生態系機能を考慮した自然共生社会の指針を開発します。

プロジェクト4:生態系の機能を活用した問題解決に関する研究

都市、流域、沿岸等いくつかの対象において、緑地・湿地・干潟等の生態系の機能とサービスの評価およびその空間配置や管理方法に基づき、生態系機能を活用した都市計画や流域・地域管理などの対策の根拠を確立するとともに、生態系を活用した問題解決およびその実装に向けた管理や制度等の検討を行います。

プロジェクト5:生物多様性の保全と利用の両立および行動変容に向けた統合的研究

さまざまなスケールで生物多様性の保全と利用を両立するための方策を具体化するとともに、人間心理と行動等に基づく保全活動の推進など、生物多様性保全・利用の社会経済活動への組み込みを促進します。

これら5つの課題に取り組むことにより、生物多様性の主流化および行動変容などの社会変革をうながし、生物多様性の保全と利用の相乗効果による自然資本の向上を目指します。生物多様性条約のポスト2020年目標へ貢献するとともに、利用に関して地域資源の持続的利用の観点で地域循環共生圏へ貢献します。

こうした取り組みは、生物多様性分野だけで達成することは不可能です。社会科学など所内外の他の研究分野の方々、行政、地方環境研究所やNGOなど様々なステークホルダーとの対話と連携を行い、科学的知見に基づいた生物多様性・生態系の保全と、自然共生社会の構築に貢献したいと考えています。

執筆者プロフィール

新型コロナでなかなか遠くに出張に出かけられません。私はつくばに住んでいますが、少し足をのばせば山や湖や海があり、癒やされています。地域の身近な自然のありがたさを知ることも社会変革には重要なことだと感じさせられます。