水環境中の医薬品化学物質

研究ノート

岩根 泰蔵

ある医師と患者の会話

医師:それでは,お薬を出しておきます。食後に1錠ずつ,1日3回飲んで。

患者:はい。

医師:そうそう,もし薬の効きが悪くて足りないようだったら,近所の川へ行って水をコップで1杯飲むと良いよ。

患者:えっ,川の水ですか?

医師:そう。この薬と同じ成分が入っているから,たぶん効くんじゃないかな。

こんな病院で診てもらうのは,ちょっと遠慮したくなるだろう。しかし,ここ数年,主に欧米から,水環境中で医薬品を由来とする化学物質が検出されたという報告があるというのは(この医師のセリフは大げさすぎるが)実際の話である。ここでは,国立環境研究所における水環境中の医薬品物質に関する研究について,スタートしたばかりではあるが紹介したい。

飲んだ薬の行く先は

私たちの生活において,医薬品は身近な化学物質である。そして,高齢化社会の進行や慢性疾患の増加などによって,その重要性は高まっている。さらに最近は,販売店あるいは品目のさらなる規制緩和が議論されていることもあり,私たちが医薬品を気軽に手に取る機会はますます増えると予想される。では,私たちが薬を飲んだ時,その「化学物質」は最終的にはどこへ行くのであろうか?私たちの体内では,ある物質は全てが吸収されて代謝され,そうでない物質は一部が吸収されないまま排泄されるであろう。ここまでは,薬物動態学などで大いに研究されていることである。

しかし,トイレで排泄された医薬品物質が下水道に流れ,そして下水処理施設に達した時,その全てが処理プロセスにおいてうまく除去されるかどうかについては,ほとんど研究されていない。また,下水処理を通り抜けて水環境中へと放出された後の物質の挙動についても,多くは不明である。すると,水環境から医薬品に由来した物質が検出されるというのは,案外「起こっても不思議ではないこと」と言えるかもしれない。

生態影響の考慮

では,たとえば川の水に医薬品物質が存在していると,何が問題になるのであろうか?まずひとつは,その水が水道水として私たちの口に入った時に私たちが受ける影響である。そしてもうひとつ忘れてはならないのが,水環境中に生息する生物に対する生態影響である。

生態影響を考慮した化学物質対策は,日本の環境政策における課題のひとつと言われている。たとえば,去年1月の経済協力開発機構(OECD)による環境保全成果報告では,「日本の化学物質管理政策の目的に,生態系の保全は一般的には健康の保護と並ぶ形で含まれていない」として,「化学物質管理の効果および効率をさらに向上させると共に,生態系保全を含むように規制の範囲をさらに拡大すること」と勧告された。そこで,今年5月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の改正が行われた。この改正によって,環境中の動植物への影響に着目した審査・規制制度の導入が果たされた。ただし,医薬品のみの用途で用いられる化学物質については,薬事法との二重規制を避けるために,化審法の適用除外となっている。

医薬品の多くは,薬理活性を期待されている。すなわち,何らかの生理作用を起こす物質として用いられる。その中で,私たちヒトへの薬効やその副作用としての毒性については,薬事承認審査などによって比較的多くの知見が得られていると言える。しかし一方で,目的外である水生生物への作用は十分に明らかにされていない。特に,低濃度であるが長期間継続的に曝された場合の影響については,そもそも試験することからして難しい。

データの空白地帯

したがって,水環境中の医薬品物質については,

・「どんな物質が」「どの位の濃度で」存在するか?

・その物質が「どの位の濃度で」「生物にどんな影響を」与えるか?

の2点について,知る必要がある。

環境調査が欧米において行われているというのは先に述べたとおりだが,日本国内の環境中の濃度についてはほとんど調査されていない。環境中の分布は,薬事に関する法規あるいは産業や消費の動向等によって国ごとに異なると考えられる。日本は医薬品の使用量が極めて多い国のひとつであるにも関わらず,いわば「データの空白地帯」となっている。本研究の目的は,まず国内の水環境における医薬品物質の分布に関する知見を収集することにある。

初期スクリーニングと分析法

医薬品と一口に言っても,その効能は多岐にわたり,化学物質としての性質も様々である。また,医療の高度化や創薬の進歩によって,新薬は次々と登場している。たとえば,化学物質の辞典「The Merck Index: 13th ed.」には4,000種類以上もの医薬品が収載されている。もちろん,全物質を研究対象にすることはできない。そこで本研究では,第一歩として,「どの物質に優先的に着目すればよいか」を決める大まかな初期スクリーニング(選定)を行った。

最初に,様々な医薬品物質(漢方薬・ホルモン剤・診断用薬・一般的物質などを除く)の日本における年間消費量を大まかに推算し,その値が10トンより大きい可能性があるものを目安に選び出した(一部例外)。計算には,薬事統計や売上高あるいは薬価に関する資料など(1996年度以降のデータ)を用い,消費量の年ごとの推移も加味した。その結果,95の物質が選定された。

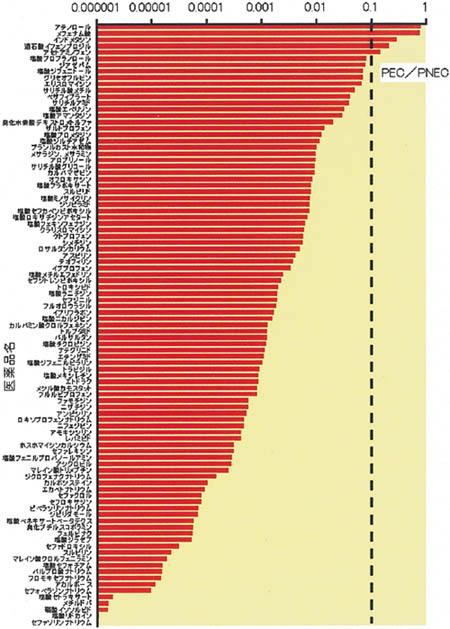

続いて,これらの物質について,環境中の予測濃度(PEC:Predicted Environmental Concentration)・予測無影響濃度(PNEC:Predicted No-Effect Concentration)の大まかな評価を行った。これは,先ほどの2点,「どのくらいの濃度で存在するか」と「どのくらいの濃度で水生生物に影響を与えるか」についての机上での推算に相当する。そして重要なのは,PEC/PNECの値,すなわち,水環境中の濃度と水生生物に影響を与える濃度との比較である。この値が1を超えることは,水環境中の濃度が水生生物に影響を与える濃度を上回ることを意味する。ここでは,データの分布や推算の不確実性を加味してPEC/PNEC>0.1を採用した。また,環境残留性・生物蓄積性についても評価した。

PECの計算では下水処理場で物質が全く除去されないという「最悪ケースのシナリオ」を仮定した。この算出には,消費量の他に,ヒトが服用した時の未変化体排泄率を用いた。また,諸外国における年間消費量および河川水中の濃度に関する報告も利用した。一方PNECの算出には,過去に行われた緑藻類・甲殻類・魚類などに対する急性および慢性の毒性試験結果,および化学物質の構造式からその性質を推測する定量的構造活性相関モデルによる推定値を用いた。また,実験データと実際の環境中の生物との差などを考慮する安全係数も導入した。なお,環境残留性・生物蓄積性の算出にも同モデルを用いた。環境残留性に関しては,医薬品集などに記載された化学的安定性も考慮した。

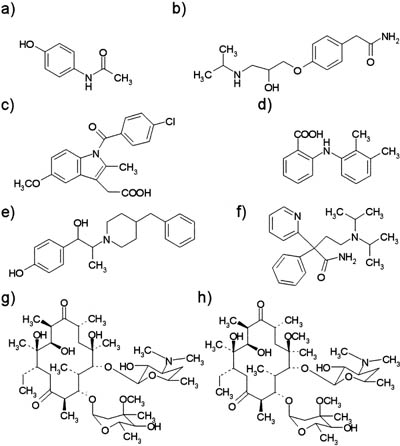

以上の手順で計算されたPEC/PNECのグラフを図1に示した。PEC/PNECが1を超える物質は無かったものの,0.1を超える物質として,解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン),降圧剤(アテノロール),抗炎症剤(メフェナム酸,インドメタシン),脳循環代謝改善剤(酒石酸イフェンプロジル)が選定された。さらに,環境残留の可能性が高い物質として,抗不整脈剤(ジソピラミド)およびマクロライド系抗生物質(エリスロマイシン,クラリスロマイシン)が選定された。以上の8物質の一覧を図2に示した。なお,生物蓄積の可能性が高いと評価された物質は無かった。

b)アテノロール(降圧剤)

c)インドメタシン(抗炎症剤)

d)メフェナム酸(抗炎症剤)

e)イフェンプロジル(脳循環代謝改善剤)

f)ジソピラミド(抗不整脈剤)

g)エリスロマイシン(マクロライド系抗生物質)

h)クラリスロマイシン(マクロライド系抗生物質)

現在は,次の段階として,これらの物質を分析する方法について,液体クロマトグラフ/質量分析(LC/MS)装置を用いて検討している。この装置には,溶液試料を高電圧下で噴霧することによってイオン化する,エレクトロンスプレーイオン化法が用いられている。LC/MS装置によく採用されているこの手法を開発したフェン氏(Dr. John B. Fenn)は,昨年ノーベル化学賞を田中耕一氏らと同時に受賞した。

おわりに

「私たちが自身の健康のために服用している医薬品について,環境中の生物に対する生態影響を考える」というのは,何やら皮肉めいている。そして,これは環境汚染物質として単純に“糾弾”するという性質の話ではない。たとえば,水生生物に影響があるからといって,大切な治療薬を多くの患者に使わないという選択はありえないであろう。現在のところ,欧米より報告された環境水中の医薬品物質の濃度は,ヒトや水生生物に対して影響を与えない程度に低いと考えられている。これからの私たちにとって,環境中の化学物質について冷静に議論することはとても重要である。医薬品化学物質に関する研究は,そのための面白い一材料となるのでは,と私は考えている。

執筆者プロフィール

おかげで,薬の外箱や広告がますます気になるようになった。特に,買う気の無い物にまで手を伸ばし,つい眺めてしまうドラッグストアは探検しがいがある。私が高校生の頃ぐらいまで,薬屋さんと言えば,お年寄りとおばちゃんのお店というイメージだったけれど。