知られざる湿原

ネットワーク

岩熊 敏夫

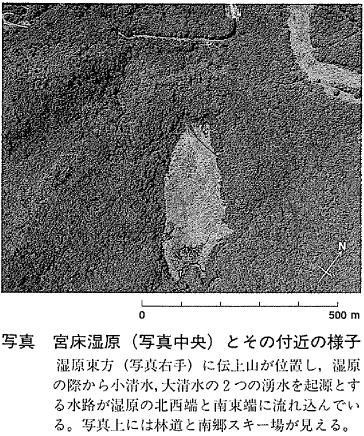

尾瀬ケ原の北側の福島県南会津地方には,数haから数十haの小規模の湿原が点在していることはあまり知られていない。これから紹介する宮床湿原でも,すぐそばの旅館に宿泊する人でさえ,尾瀬ケ原には足を運んでも近くのこの湿原を訪れることは少ない。宮床湿原は伝上山中腹の海抜約850mに位置する面積約8haの泥炭地湿原である。地表はミズゴケで覆われ,周囲にはハイイヌツゲが生育している。現在はその回りを囲むように遊歩道が設けられている。昭和50年にこの湿原は県の野生動植物保護地区に,そして集水域を含む20haが自然環境保全地域に指定された。春にはワタスゲの白い穂が,夏にはオレンジ色のニッコウキスゲや紫色のタテヤマリンドウが湿原を彩り,池塘にはヒツジグサが白い花を浮かせている。もちろん湿原と言えば誰でも思い浮かべるミズバショウの花も片隅の沢筋でひっそりと咲いている。箱庭の湿原とでも表現したらよいのだろうか。

江戸時代には湿原北西部の湧水を潅漑用に利用していたとのことである。湿原内の水路が人工的に作られたものであることは,それが等高線に平行にほぼ直線的に山裾へ導かれていることからも分かる。また周囲の森林ではコナラ・ミズナラ・ホオノキなど里山の樹種がほとんどを占め,この地域が昔から住民に利用されてきていたことを物語っている。

宮床湿原の調査は昭和43年夏に東京理科大学の生物研究部により,翌昭和44年には南郷村の湿原調査委員会により行われた。平成3年度からは国立環境研究所が月に1〜2回の環境・生物調査を行ってきている。この20年余りの間には湿原内の木道敷設,伝上山北西斜面のスキー場開設,林道整備など湿原内外の環境は大きく変化してきている。しかしながら生物・環境の季節変動が注意深く把握されていない限り,異なる年の湿原生態系の比較は難しい。たとえば湿原の地下水位,水分環境の季節変動はかなり大きいため,梅雨の水位の高い時と梅雨開け後の日照りの続いた時とでは,池塘の様子やミズゴケの色はまったく違って見える。いずれにしても,ここは湿原生態系の成り立ち,変遷についての情報をもたらしてくれている貴重なフィールドである。

目次

- 天の目と人の目巻頭言

- 健康影響評価研究に思うこと論評

- 光化学スモッグ,そして地球環境 − 公害研・環境研での18年 −論評

- 有用微生物を活用した小規模排水処理技術の開発と高度化に関する研究プロジェクト研究の紹介

- オゾン層破壊に関与する光化学反応の解明に関する研究 − 光化学反応の実験的解明 −プロジェクト研究の紹介

- “Effects of coexisting linear alkylbenzenesulfonates on migration behavior of trichloroethylene in porous media” Kazuho Inaba and Tatemasa Hirata, Environmental Technology,13,259-265 (1992)論文紹介

-

“Mast cell response to formaldehyde 1.Modulation of mediator release” Hidekazu Fujimaki, Akiko Kawagoe, Elyse Bissonnette, Dean Befus:Internati-onal Archives of Allergy and Immunology,98,324-331(1992)

“Mast cell response to formaldehyde 2.Induction of stress-like proteins” Hidekazu Fujimaki, Toru Imai, Dean Befus:International Archives of Allergy and Immunology,98,332-338(1992)論文紹介 - 微笑みの国・タイから − 森林の生活・砂漠の生活 −海外からのたより

- 環境研修センター設立20周年記念式典その他の報告

- 表彰・主要人事異動

- 編集後記