モデルと政策決定:モデルの意義と限界とは

コラム1

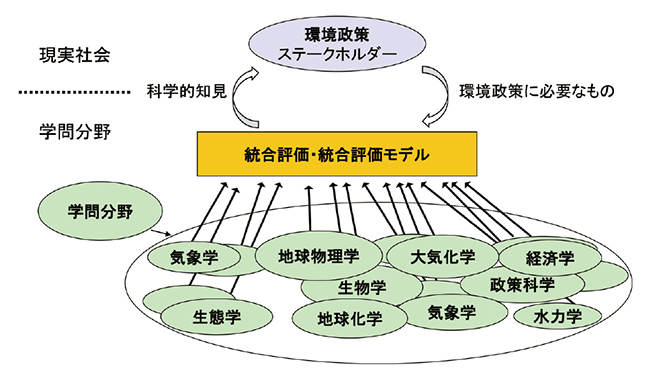

近年、政策決定において「科学的根拠に基づく政策決定(Evidence Based Policy Making:EBPM)」という考え方が強調されるようになり、温暖化対策を含めた政策全般に使われるようになっています。この考え方の科学的根拠を支えるのが「モデル」といえます(図1)。

モデルとは、現実の社会から分析対象となる要素を取り出し、それら分析対象を最もよく説明できる理論、例えばAIMの場合には、経済学等の理論に関連付けて構築したものです。モデルの特徴は、現状の解析を通じて分析対象に含まれる要素間の関係性を明らかにできることと、将来予測や、代替案の提示も可能になることです。

ただし、モデルは万能ではありません。モデルは、現実社会のすべての要素を取り上げることはできず、現実社会のある側面のみを切り取って作られます。また、モデルの基礎となる理論について、どの理論を用いるかはモデル開発者の意思によります。つまり、モデルに用いる理論やその理論にもとづいて取り上げる要素など研究者が選択する場面が多く含まれているため、モデルを用いた分析ではきちんとした説明が必要となります。

こうした様々な問題を理解した上で、モデルを政策決定に用いることが重要です。「モデルはブラックボックス」と批判されることがありますが、それではEBPMに応えているとは言えません。先に述べたように、きちんとした説明のもとにモデルを用い、さらに結果をきちんと解釈できることが、EBPMにおいては重要です。

1997年に京都で開催されたCOP3では、第一約束期間(2008-2012年)の温室効果ガス排出削減目標が議論されました。そのとき、米国は、日本との時差を利用して、会議が中断されている夜中のうちに、本国でモデルを使って前日に議論した削減目標の米国への影響を計算しました。会議が再開される朝には、日本にいる交渉官に計算結果を伝え、他国との交渉の材料にしていたそうです。残念ながら、日本ではこうしたモデルの使われ方の例はありません。

日本の温室効果ガス排出削減目標の議論に、モデルが活用された例もあります。詳しくは、「研究をめぐって」で紹介しますが、残念ながらEBPMという意味では、現在は後退した状況にあるといえます。