2013年7月31日

研究者に聞く

Interview

大垣眞一郎 前理事長(写真左)

地震3日後の震災対策本部の様子(写真右)

地震3日後の震災対策本部の様子(写真右)

国立環境研究所では、2011年3月に東日本大震災が起こった直後から、大震災による環境汚染への対応と復興に関する研究に取り組んでいます。東日本大震災復旧・復興貢献本部本部長をつとめた前理事長の大垣眞一郎さんに、この研究所の取り組みやその様子、成果についてうかがいました。

国立環境研究所の東日本大震災への取り組み

所内の復旧とともに支援も

-

Q:研究所では、どんな被害がありましたか。大垣:震源地からは離れていますが、つくば市でも震度6弱を観測し、激しく揺れました。建物の損壊も大きなものでした。電気や水道などのライフラインが止まり、復旧までに2週間くらいかかりました。実験室の機械などは止まってしまいましたし、何とか実験が再開できるようになるまでに、1ヵ月はかかりました(図1)。

図1 震災時の研究所の様子

研究所(茨城県つくば市)も震度6弱の揺れを経験しました。幸いなことに人的被害はありませんでしたが、建物・器物の損壊や電力・水道・ガスなどの供給停止により、研究活動はストップしました。

-

Q:それは大変でしたね。大垣:所内の被災からの復旧については、研究系、事務系問わず職員全員が一丸となって努力しました。なかでも、管理部門の奮闘や活躍は大きなものがありました。そのかいあって、事故もなく復旧できましたし、飼育している生物や保存試料への影響も恐れていたよりは小さく、速やかに研究活動が再開できました。

-

Q:そんな状況で、どのように震災の支援を考えたのですか?大垣:震災が起こったときから、研究所として環境研究の面から被災からの復旧や復興に貢献すべきと考えていました。まずは、地震や津波で大量に出た災害廃棄物に対応しようと、地震から1週間後には、震災対応ネットワークを立ち上げました。ネットワークでは、研究所外の専門家や関連の学会や大学とも連携して、現場で発生する問題に対し、技術情報を逐次発信しました。4月になってから、現地の調査を始めました。

所内では、3月29日に東日本大震災復旧・復興貢献本部を設けました。すでに個別で復興に協力している研究者もいましたが、それらも含めて一元化した組織をつくり、研究所ならではの知見やネットワークを活かそうとしたのです。災害廃棄物対策や地元との協働、適時適切な情報提供を3本の柱に、研究面や技術面から被災地支援を行いました。

専門性を活かした組織づくり

-

Q:研究の課題はどのように決めたのですか。大垣:現地の調査や研究員の取り組みから次々に上がってくる課題や地元のニーズを本部でまとめ、調整しました。また、所内で研究を公募し、6課題を選びました。課題の設定は、現場からの意見をくみ上げてまとめるというボトムアップの形式で行われました。

-

Q:研究を始めるのに、人事や予算などの問題はありましたか。大垣:大きな問題はありませんでした。震災の翌月には、環境大臣から、環境省と連携して、環境研究で復興に貢献するようにとの要請を受けました。また、12月には、第3次補正予算による環境省の受託研究が始まりました。

-

Q:震災対応の研究組織はどうつくったのですか。大垣:研究者の専門の立場を尊重することに重点を置いて、組織をつくりました。研究所には資源循環・廃棄物研究センターや地域環境研究センターなど8つのセンターがありますが、それぞれのセンターが自由に判断して活動できる体制にしました。そのため、研究者はこれまでの研究や専門性をもとに、自ら活動することができました。たとえば、仙台の蒲生干潟の調査は、震災前から行っていましたが、震災後も継続することで津波の影響が明らかになっています(図2)。

図2 津波による蒲生潟の地形や生物への影響

宮城県の蒲生潟は、奥行き約800m、幅約250mの汽水性潟湖です。津波により蒲生潟の海側に伸びた砂の堆積地はほぼ流失しましたが、震災後2ヵ月でふたたび砂が堆積し、6月には袋状の潟湖地形が回復しました。しかし、潟奥部海側のかつて潟湖であった一帯は砂で埋まり陸地となりました。また、潟周辺に密生していたヨシはそのほとんどが流されました。潟に生息する二枚貝やゴカイ、ヨコエビのなかには、津波のあと壊滅的な影響を受けた種類が多数みられましたが、一方で爆発的に増えた種類もありました。

-

Q:なるほど、研究所にはたくさんの知見や技術がありますものね。大垣:そうなんです。環境調査のノウハウはたくさんありますから、それを最大限に活かせるような組織にしました。そうして、本部のもとに、「放射性物質・災害環境研究チーム」をつくり、廃棄物関係グループと多媒体(大気・水・土壌・生物・生態系等)での環境動態研究グループを2本柱に、全所的に取り組みを推進できる体制をとっています。

また、災害環境研究の全体像を整理し、分野ごとに解決すべき課題をまとめ、震災から約1年経った平成24年4月に「災害環境研究の俯瞰」として公表しました。

次々と行われた現地調査

-

Q:どんな研究をされたのですか。大垣:まずは、津波や地震による災害環境の問題へ対応するために、現地調査を行いました。津波堆積物による大気・環境水への影響調査や津波災害による沿岸域生態系への影響調査、太平洋域海底の石油・炭化水素汚染実態把握調査などです。

-

Q:津波堆積物は環境にどんな影響を及ぼすのでしょうか。大垣:津波の被災地では、肺炎などの健康被害が心配されていました。散乱した津波堆積物には、海底に沈んでいた化学物質や津波によってまき散らかされた化学物質が含まれていたと考えられます。ですから、津波堆積物が乾燥すると、含まれていた化学物質が風とともに舞い、人々が吸い込む恐れがあるのです。そこで、その影響をなるべく小さくできるように、継続的に被災地の大気や水を集め、化学成分や毒性を測定しています。

-

Q:津波の災害は、沿岸域の生態系への影響も大きかったのでしょうか。大垣:はい。津波のあった海岸域は、砂浜海岸や岩礁、干潟や塩性湿地など狭い空間にさまざまな生息環境が隣接しています。そのため、生物多様性がとても高い地域だったのです。ところが、津波によりこの生態系は大規模な影響を受けました。研究所では、津波直後から生態系への影響や回復メカニズムの解明にむけての調査を行っています。巨大津波は頻繁に起こるわけではありませんから、津波による生態系への影響を調べた研究はほとんどありません。ですから、非常に重要な情報を得ることができると思います。

-

Q:海底にも影響が出たのですか?大垣:はい、私たちの調査によれば、石油や津波堆積物によりかなり汚染されていることが確認されました。津波で、臨海地域の石油タンクが破損したり、流失したりしました。そのため、気仙沼湾や大船渡湾などの海には、大量の石油が流れ出しました。そこで、自治体や地方環境研究所などと協力して、海底の汚染調査を続けてきました。回復の状況も把握しています。時間とともに、石油に含まれていた炭化水素が分解していることも明らかになっています。

写真左:津波による海岸地形変化の調査

写真右:廃棄物置き場での湿度・一酸化炭素濃度の測定

写真右:廃棄物置き場での湿度・一酸化炭素濃度の測定

写真左:二枚貝の調査

写真右:大船渡湾での石油による汚染の調査

写真右:大船渡湾での石油による汚染の調査

災害と放射能汚染と環境の研究を一体化して進める

-

Q:放射能汚染に関する研究はやっていますか?大垣:大きな問題ですから、もちろんやっています。災害と放射能と環境に関する研究を一体にして、進めています。とはいっても、はじめは、放射能の研究に取り組むのに議論がありました。これまで、放射性物質は、環境基本法で適用除外とされていて、大気汚染や水質汚濁などの公害物質ではありませんでした。つまり、環境省の管轄ではないということです。それなのに、環境省の管轄である国立環境研究所で対応していいのだろうかという意見がありました。

2012年の国会でその条文が削除されたので、今では放射性物質による環境汚染への対応も環境行政の範疇です。国立環境研究所でも、本来の業務として放射性物質の問題に取り組むことができるようになりました。 -

Q:それは、知りませんでした。大垣:2011年の11月には、第3次補正予算が成立して、「放射性物質・災害と環境に関する研究」が予算化され、環境省からの受託研究の開始に合わせて、本格的に体制づくりが行われました。放射能汚染廃棄物の処理法、環境中の放射性物質の動態や影響などの研究が行われてきました。

-

Q:放射性物質の研究は、むずかしくないのですか?大垣:それはないですね。もともと研究所には、土壌や大気などのサンプルを扱う技術や化学物質を扱う技術がありますから、その一環として十分に対応できます。ただ、目に見えない放射線をサンプルとして扱うのですから、注意してきちんと安全管理をしていこうと考えました。たとえば、研究エリアを整備し、そこで放射能汚染サンプルの管理や、実験をしました。

-

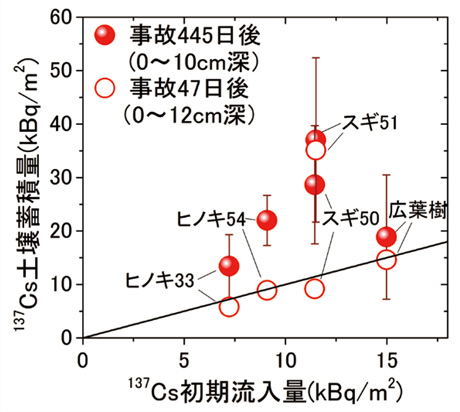

Q:どんな実験をしたのですか。大垣:たとえば、土壌への放射性物質の蓄積を調べました。研究所から近い筑波山の森林に行って、事故から47日後と445日後の土壌試料を採取し、土壌の表層から2cmごとの深さの放射性セシウム濃度を測定しました。その結果、放射性セシウムは、1年3ヵ月たっても、表層から6cmの深さまでに全蓄積量の大部分が存在し、放射性セシウムの移動がとても小さいことが確認できました(図3)。このような実験ができたのも、土壌を扱う技術があったからです。

図3 森林の土壌へのセシウム137 の蓄積状況

筑波山(茨城県)の森林内で、20cmの深さまでの土壌のサンプルを採取し、深さごとの放射性セシウム濃度を測定しました。放射性セシウムは、事故直後のみならず1年3ヵ月を経過した後でも表層から6cmの深さまでに全体の75~95%が存在していて、深いところへの移動は少ないことが確認されました。また、事故47日後よりも同445日後のほうが高い蓄積量が観察されました。これは、木の葉や枝から落ちてくる雨滴や、落葉・落枝に含まれるセシウムによるものと考えられます。

研究の成果が活用される

-

Q:新たな震災対応の研究と、通常業務とのバランスを取ることはできましたか。大垣:震災直後は、みなバタバタとしていましたが、徐々に落ち着き、今はバランスよく業務を行っています。ただ、廃棄物処理を担当するグループは、ずっと対応に追われています。

-

Q:被災地のがれき処理もまだ終わっていないですね。大垣:廃棄物処理にも、研究所の技術や知見が活かされていますよ。たとえば、津波をかぶって、塩分をたくさん含むゴミを燃やしたとき、ダイオキシンが発生しないかとの懸念がありました。今までのダイオキシン研究の成果から、高温で燃やせば心配はないと助言できました。おかげで、その後の処理を円滑に進める助けとなりました。

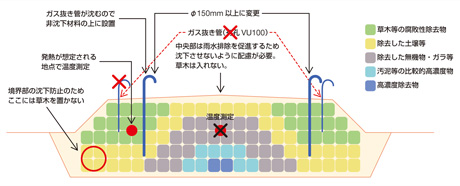

中間施設でのがれきの積み方も助言しています。がれきを積み上げるとき、積み上げる山の高さや面積などを制限しないと、火災が発生するおそれがあるのです(図4)。私たちの研究が防災に役立っています。

-

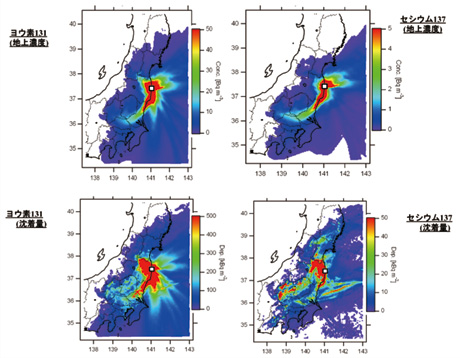

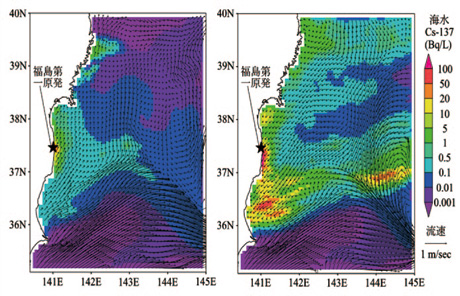

Q:放射能汚染については、成果はありましたか。大垣:大気中の放射性物質がどのように広がっていくのか、あるいは土壌中の放射性物質がどのように移動するのかなどの挙動を数理モデルでシミュレーションしました。シミュレーションできるのも、今までの環境研究の知見があるからです。大気シミュレーションの結果は、厚生労働省による水道水の対策や食品のモニタリング検査の計画づくりにも活用されました(図5、図6)。

図5 東日本太平洋沖の海面におけるセシウム137の濃度。

左:2011年3月20日18時 右:同21日9時

左:2011年3月20日18時 右:同21日9時

福島第一原発から放出された放射性物質ヨウ素131とセシウム137について、事故発生から約4ヵ月間の東日本太平洋沖での拡散と沈降状況のシミュレーションを行いました。関東地方に多くのホットスポットを形成した3月15~16日と3月20~23日には、大気からの沈着によって福島沖から茨城沖の沿岸域で海洋表層の放射性物質濃度がいちじるしく上昇したことが示されました。

長期的な視野でさらなる展開へ

-

Q:今後はどのように復興に貢献していきますか。大垣:やることはまだたくさんあります。昨年末には福島県南相馬市に、放射能汚染に関するフィールド調査を行うための実験室を開設しました。また、福島県に設置される予定の「福島県環境創造センター」では、積極的に県や他の研究所とも連携し、放射線モニタリングやリスクなどの災害研究を進めていきます。ここでの研究はただ復興につなげるのではなく、低炭素社会や循環型社会につながる社会技術を生み出していきたいと考えています。

福島県新地町との共同研究も始まりました。新地町が環境都市として復興できるよう地域エネルギーシステムの開発などを行っていきます。 -

Q:研究はまだまだ続くのですね。大垣:はい。これまでは、緊急対応としての研究だったのですが、これからは、他の研究と同じ位置づけで、災害環境研究を行っていきます。緊急時に協力できるネットワークもつくっていきたいですね。

-

Q:今後、研究を進めていく上で大切なことは何ですか。大垣:研究成果を今後の災害に役立てるためには、データの推移を10年から100年という長い目で見ていくことが大切だと思います。今後も、自治体や他の研究所と協力して、長期的な環境調査を行っていきます。

また、現在、さまざまな環境基準が定まっていますが、これは平常時のもの。緊急時の基準も考えるべきです。今回の研究成果をもとに、基準について議論していきたいです。

さまざまな混乱の中でコミュニケーションの重要性も浮き彫りになりましたね。こちらからさまざまな情報を発信しましたが、受け取る側のリスクに対する認識が人によって異なり、誤解を生むこともありました。リスクコミュニケーションのありかたも考えていく必要があると感じました。

災害時には、科学研究と社会との間に特別な緊張関係が生まれます。社会は安心であるかどうかの情報を緊急に必要としますが、研究者は科学的な検証を経た確実さを求めます。災害という緊急状況の中にあっても、私たち研究者は、科学的信頼性を確保しつつ、研究から得られた知見を分かりやすく速やかに社会へ伝えていきたいですね。