「自然利用強化型適正水質改善技術の共同開発に関する研究」の概要

Summary

自然を活用した水質浄化を効果的に行うには、その国や地域の自然条件などを考慮し、実際にそこに生息する植物や動物の中から最適なものを選んで技術やシステムを構築することが重要になります。

1.生態工学プロセス技術を活用した水質浄化

水質浄化に適したアシのような抽水植物の中でも、浄化能力は植物の種類によってさまざまです。そこで、タイに生息する代表的な抽水植物を選び、富栄養化の原因となっている窒素・リンなどの浄化能力について調査しました。また食用植物を使って同様の検討を行いました。

(1) 抽水植物を活用した水質浄化

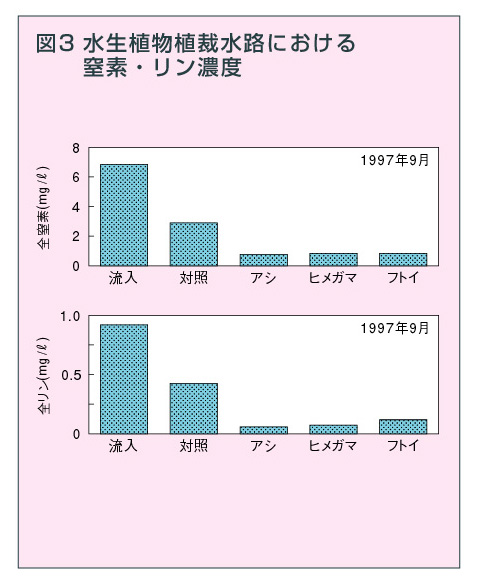

調査の対象に選んだ抽水植物は、アシ、ヒメガマ、フトイの3種類です。長さ10m、幅1mのコンクリート製水路を4本用意し、そのうち1本は対照用で、残りの3本にこれらの植物をそれぞれ植栽し、生活雑排水をポンプで流入させました。

流入水と水路を通過した処理水について、通水開始後6カ月経過した水質を分析しました。

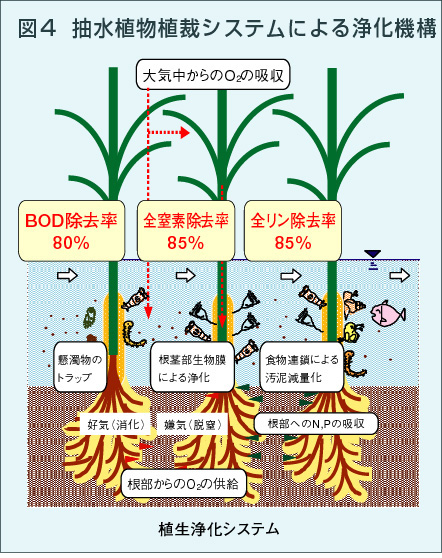

このうち窒素とリンについてみると、植栽をしていない水路と比較すると、いずれも流入水に比べ処理水の濃度が大きく下がっており、これらの抽水植物に高い浄化能力があることを示しています(図3)。図4は抽水植物を活用した窒素・リン・BODの浄化機構を模式化したものです。

(2) 食用植物を活用した水質浄化

日本で食用植物や花きを栽培し、水質浄化と窒素・リンのリサイクルに成功した水耕生物ろ過法をタイで実践するため、水質浄化に優れかつ食用などに活用できる水生植物を探すとともに、その水質浄化能力などについて調査しました。

3本の水路にクウシンサイ、ミズオジギソウ、クレソンなどを植栽し、3〜4カ月ごとに設定条件を変更して栽培しました。各水路の原水と処理水、収穫した植物や最後に残った泥について窒素・リンの含有率などを分析しました。

まず、植物の生育状況についてみると、クウシンサイを除き実験に用いた植物のほとんどがいったん成長したあと腐敗しました。クウシンサイは窒素・リンを除去するとともに水中に酸素を供給し、BODを低下させることが明らかになりました。

またクウシンサイは、東南アジアから中国にかけて食用として大量に消費されている植物であることから、水質浄化だけでなく窒素・リンなど栄養塩のリサイクルにも有効に活用できると考えられます。

2.食物連鎖を活用した生物処理における汚泥減量化

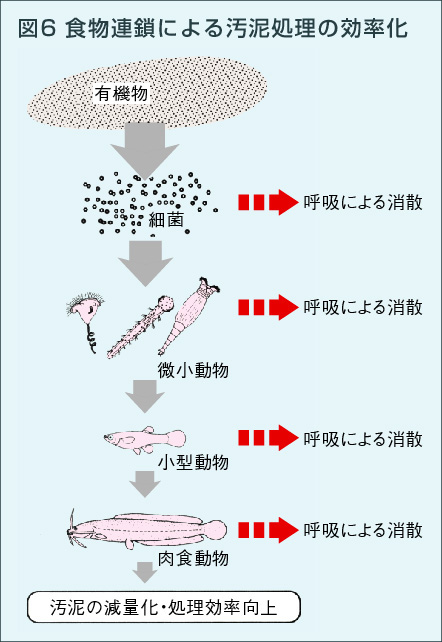

生物処理の過程で、排水中の溶存性有機物は主に細菌類によって摂取・代謝され固形物に変換されます。その後、細菌は原生動物や袋形動物、環形動物などの食物連鎖を経て処理されます。このような生物処理では、各生物が摂食した食物源は、生物体に取り込まれ生物の成長に使われるほか、一部は呼吸エネルギーとして消費され、残りは排せつされます。

生物処理では、発生する余剰汚泥の処理・処分の負担を軽減するために、汚泥の発生量をできる限り少なくするプロセスの確立が求められています。呼吸エネルギーとして消散される割合を高め、生物の成長に用いられる割合を低くすること、いい換えれば浄化に関与している生物処理反応槽内の生態系全体としての栄養効率(変換収率=バイオマス転換分÷摂取基質分)を低く抑えることが重要となります。そこで、排水処理施設の最終沈殿池に汚泥を捕食するグッピーとそれを捕食するナマズなどの肉食魚を生息させ、生物処理全体としての食物連鎖を長く設定し、どのくらい汚泥を減量化できるか調査しました。

(1) グッピーの栄養効率

実験水槽に活性汚泥を食物源としてグッピーを飼育し、捕食量と体重増加量からグッピーの栄養効率を算定しました。その結果、活性汚泥を食物源とした場合のグッピーの栄養効率は0.08でした。

(2) 肉食魚(ナマズ)の栄養効率

小型魚類を食物源とする肉食魚としてナマズに着目し、グッピーと同様に栄養効率を調べる実験を行いました。その結果、小型魚類モツゴを食物源とした場合のナマズの栄養効率は、0.03でした。

(3) 汚泥減量化の総合評価

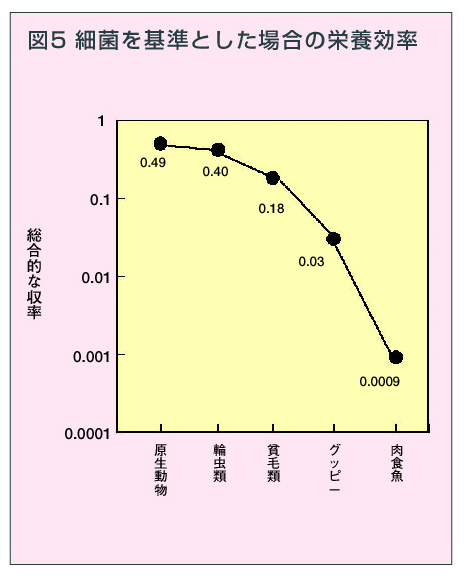

細菌を基点とした総合的な栄養効率は、細菌−原生動物の単純系では0.49ですが、袋形動物輪虫類の関与で0.40、環形動物貧毛類の関与で0.18と効率が低化し、さらにグッピーを組み込むことで0.03、肉食魚類を組み込むと0.0009と累進的に総合的な栄養効率が低下し、汚泥の減量化に大きく貢献することが明らかとなりました(図5)。

この結果、細菌・菌類・微小動物などが中心の生物学的処理に、小型魚類、肉食魚類、鳥類など、生態系でより上位を占める生物群を加え、食物網を複雑にして安定した食物連鎖を形成させることが生態工学の応用として重要な視点となることがわかりました(図6)。