海・陸・空・人〜サンゴ礁研究の広がり

【調査研究日誌】

山野 博哉

サンゴやサンゴ礁と聞かれると,南の澄んだ海,リゾート,という印象をもたれる方が多いのではないでしょうか。熱帯のサンゴ礁は確かに美しいのですが,それを見ているだけでは,サンゴ礁の持つ魅力の半分,いやそれ以下しか味わえていないと言っても過言ではないでしょう。サンゴ礁をとりまく環境や,サンゴ礁の歴史まで考えると,サンゴ礁の世界はぐっと広がります。

サンゴ礁は,地球規模と地域規模両方の環境変化に敏感に応答する指標生態系です。最近では,地球温暖化にともなう水温上昇によって,サンゴから共生藻が抜け出し,サンゴ骨格が白く透けて見える「白化現象」が起こっていることが報告されています。また,サンゴ礁は,陸域からの土砂や栄養塩流入などさまざまなストレスにさらされています。本稿では,こうした環境変化とサンゴ礁の変化の関係を明らかにするために現在行っている調査の一端をご紹介します。

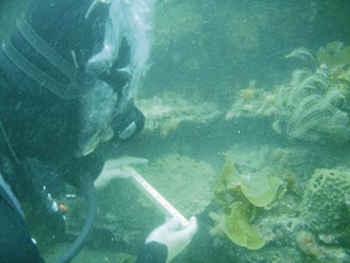

サンゴ礁の研究は,現場でサンゴ礁を観察することから始まります。歩いたり,泳いだり,潜ったりして,地形,サンゴの種とその分布・大きさなどを明らかにし,特徴をつかみます。同時に,環境変化を復元するために,塊状のサンゴを探します。

塊状のサンゴは年輪を形成し,掘削を行って骨格中の同位体や微量金属を分析することにより,過去からの水温・降水量,陸域からの栄養塩流入などの歴史を週~月の単位で復元することができます。エンジン付きのコアラーでサンゴを掘削してサンプルを採取・分析して,長期間の環境変化を復元します。

陸域からは土壌や栄養塩が流入し,サンゴ礁に影響を与えています。GPSを用いて標高を精密に計測し,空中写真測量技術を用いて過去と現在の詳細な地形図を作成します。同時に,土地利用やサンゴ礁の変化を空中写真から明らかにし,サンゴ年輪の解析結果とも統合し,陸域からの流入負荷の変化とサンゴ礁の変化の関係を解析します。

過去からの変化を解析するとともに,今後の変化のモニタリングを行います。タワーにカメラを設置したり,航空機にセンサーを積み込んだりして観測を行います。こうした空からの観測によって,サンゴ礁と陸域の変化を広域で連続的あるいは定期的にモニタリングすることができます。

地元との対話・交流は,現地調査を円滑に進めるだけでなく,サンゴ礁の保全において,自然だけでなく社会的な面からも対策の実現可能性を検討するために非常に重要です。地元で研究発表会・意見交換会・交流会を行い,地元の方々と意見交換をしながら研究を進めます。

海と陸のつながりを理解し,空からの観測やモニタリングを行うことによって環境変化とサンゴ礁の変化の関係の多面的な解析を進めています。得られた知見を地元のサンゴ礁を利用している人々と共有し,対策へとつなげます。サンゴ礁研究は,海だけではなく,陸・空・人へと広がっています。

衛星観測研究室主任研究員)

執筆者プロフィール

サンゴ礁の研究を始めて16年,入所して10年がたちました。白化現象によって最近サンゴ礁と地球環境との関わりについて認知度が上がったように感じていますが,一方でこうした異変でサンゴ礁が有名になることに複雑な思いも感じています。