近未来の地球温暖化の確率的予測にむけて

【シリーズ重点研究プログラム : 「地球温暖化研究プログラム」から】

江守 正多

なぜ近未来の温暖化を調べるのか

人類が二酸化炭素などの温室効果ガスをこのまま大気中に大量に放出し続けると,地球の気候はどうなるのでしょうか。これを科学的に予測し,対応策を検討する際の基礎とするために,コンピュータシミュレーションによる地球温暖化の予測研究が行われてきました。このような予測の結果については,これまでは2100年までの変化が語られることが主でした。例えば,2007年度のノーベル平和賞を受賞した,国連の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)では,2007年の2月に発表した第4次評価報告書の中で,もし対策を取らなければ2100年ごろまでの地球の平均気温は1℃から6℃程度の範囲で上昇するとの予測をまとめています。しかし,最近,より近未来の予測を詳しく教えてほしいという要望をよく聞きます。つまり,2100年には現在の世代はもう生きていないので,温暖化は遠い未来のことのようで,予測の数字に実感が湧かないということです。特に,近年,世界の各地で熱波や豪雨などの異常気象の頻発が話題になっています。地球温暖化によって,自分が生きている間にこういった異常気象がどれくらい増えるのか,教えてほしいといわれます。

これまでの予測のターゲットが2100年までであった理由の一つには,2100年に生きている世代は2100年の気候を決めることはできず,現在生きている世代がどれくらい温室効果ガスを出したかによって,2100年ごろの気候が大きく影響を受けるのだ,ということが挙げられます。もう一つの理由は,気候は常に偶然な自然の変動を繰り返しているため,温暖化の程度がまだ小さい近未来では,温暖化と偶然の変動の区別がつきにくいということです。特に,異常気象の発生はもともと偶然な現象であるため,それが近未来に増加するかどうかは,確率的にしか予測することができません。一方,近未来の予測には,やりやすい部分もあります。それは,地球の気温上昇が「慣性」を持つことなどが理由で,気温上昇量が将来の温室効果ガス排出量にあまり依存しないと考えられることです。IPCCでは,今後20年間に,地球の平均気温は10年間で0.2℃程度の速さで上昇すると予測しています。すなわち,今後20年間程度はいくら排出削減の対策をしても温暖化はある程度進んでしまい,人類はそれに対して社会的に適応して,悪影響を最小限に留めるための対策を行う必要があるのです。この観点からも,具体的な適応策を検討するために,できる限り詳細な近未来の予測情報が望まれます。

近未来の温暖化をどうやって予測するか

地球温暖化研究プログラムの中核プロジェクト3「気候・影響・土地利用モデルの統合利用による地球温暖化リスクの評価」では,コンピュータシミュレーションによって,2030年までの近未来の温暖化により発生する異常気象を確率的に予測する研究を始めました。コンピュータによる温暖化予測では,将来の温室効果ガスの増加などを条件として与えながら地球の大気・海洋の変化をつかさどる物理法則の方程式を解くことにより,将来の気候変化を予測します。こうしてコンピュータの中に地球の気候の姿を再現する仕組みを「気候モデル」と呼びます。気候モデルでは,大気・海洋を3次元の格子に分割して表現し,この格子の細かさを解像度と呼びます。今回の実験は手始めなので,比較的粗い水平解像度で,大気が300km,海洋が100km程度のものを用いました。鉛直方向には大気は高度およそ30kmまでを20層に,海洋は海底までを44層に分割しています。計算は過去の1850年から将来の2030年まで,181年間に対して行いました。2000年までについては,太陽活動の変化,大規模火山噴火の影響,温室効果ガス濃度などを過去の実際のデータに基づいて与えました。2001年以降については,温室効果ガスなどはIPCCのA1Bと呼ばれるシナリオ(将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定したシナリオ,2030年の二酸化炭素濃度は現在より18%高い447ppm)に従いました。ただし,前述したように,2030年ごろまでの温暖化の大きさはシナリオの違いにあまり依存しないことが知られています。2001年以降の大規模火山噴火や太陽活動の変化の影響は,今回は考慮していません。

気候の偶然な自然変動の影響を定量的に調査するために,計算の初期条件である1850年の気候状態がそれぞれ異なる実験を10サンプル計算しました。気候の自然変動はいわゆる「カオス」という性質を持ち,初期条件が少しでも違うと,しばらく時間が経ったときの変動の様子は偶然性に大きく支配されてばらばらになります。これら10サンプルの予測結果には,同じ大きさの温暖化の影響と,それぞれ異なる自然変動の影響を含んでいます。10サンプルの平均をとると,自然変動の影響が互いに打ち消されるため,温暖化の影響を取り出して見ることができます。一方,10サンプルのばらつきは自然変動による偶然な変化のばらつき具合を表します。

極端な高温の増加はほぼ確実

今回は極端な高温・低温に注目して解析を行いました。ここで取り扱う現象は,以下に定義する2種類です。

a.「暑い夜」:夏の期間の日最低気温が,1951年から1970年の夏における日々の日最低気温の上位5%よりも高くなる日

b.「暑い昼」:夏の期間の日最高気温が,1951年から1970年の夏における日々の日最高気温の上位5%よりも高くなる日

ここで,夏の期間は北半球の6月から8月,南半球の12月から2月をさします。これらを実際の気温に当てはめると,例えば東京では「暑い夜」は日最低気温25℃以上の熱帯夜,「暑い昼」は日最高気温35℃以上の猛暑日にほぼ対応します。

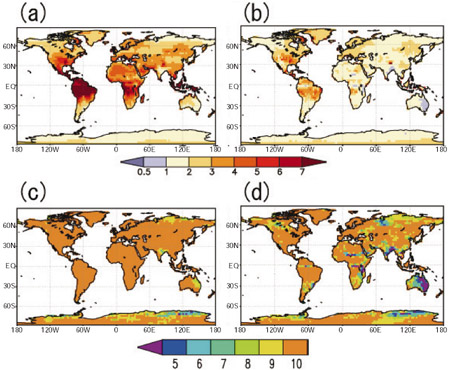

図の上段は,2011~2030年の期間におけるこれらの現象の発生頻度が,1951~1971年の期間における頻度と比べて何倍になるかの予測結果を表しています。10サンプルの実験結果を平均することで,自然変動の影響を取り除いています。自然変動の影響を除くと,地球温暖化によって暑い昼・夜の頻度が増加することがわかります。日本付近では暑い夜の頻度は3倍程度に,暑い昼の頻度は1.5倍程度に増加します。つまり,過去には年間5日くらいだった熱帯夜が15日くらいに,同じく年間5日くらいだった猛暑日が7日くらいになるということです。これは平均的な予測ですので,実際には自然の変動がこれに重なり,運が悪ければ暑い日はもっと増える,運がよければ暑い日はこれほど増えない,ということに注意が必要です。では,運がよければ暑い日が減ることもあり得るのでしょうか。図の下段は,10サンプルの実験結果のうちいくつのサンプルで暑い昼・夜の頻度が増加すると予測されたかを示しています。陸上のほとんどの地域で,全10サンプルが暑い昼・夜の頻度が増加するという予測で一致したことがわかります。つまり,20年間の統計で見た場合,これらの現象の発生頻度に対する地球温暖化の影響が,数十年規模の自然変動によって偶然に逆向きになってしまうようなことは,まずあり得ないということです。

このように調べていくことによって,地球温暖化は,決して遠い未来の話ではなく,現世代の人たちがその人生の中で,地球温暖化による異常気象の発生頻度の変化をほぼ確実に経験するということがわかります。今後は,気温だけでなく豪雨の発生頻度なども調べていくとともに,予測方法を高度化し,より現実的で,実際の適応策検討に利用できるような情報を発信していきたいと思います。同時に,この近未来の話だけではなく,長期の温暖化予測も依然として重要です。こちらは人類の問題として,2100年あるいはそれ以降に温暖化をどの程度で抑制すべきかを議論するために,引き続き研究を進めていきます。

温暖化リスク評価研究室長)

執筆者プロフィール

二人の娘に嫌われないように,ここ一年で少し減量しました。また,講演や取材で温暖化防止について話す機会が増え,自分の生活の中でも気をつけるようになりました。ダイエットもCO2ダイエットも,慣れると結構楽しいものですね。