東京湾における底棲魚介類の種組成と生物量の変遷

シリーズ重点特別研究プロジェクト:「内分泌かく乱化学物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理」から

堀口 敏宏

1.はじめに

環境ホルモン・ダイオキシン研究プロジェクトでは,生態影響研究チームが,主として海産生物を対象に環境ホルモンの影響をフィールド調査中心に調べています。イボニシやバイ,アワビ類などの巻貝類に対して有機スズ汚染がもたらした雌の雄化の実態とそれが個体群レベルで及ぼす影響の調査がこれまで中心でしたが,その他の魚介類に対する環境ホルモンの潜在的影響を明らかにするための調査を,2002年度から東京湾を主たるフィールドとして始めました。東京湾調査では,マコガレイとシャコを個別調査対象種としていますが,同時に,底棲魚介類群集の変遷も調査対象としています。一般に,環境ホルモンなどの有害化学物質と群集レベルでの生物の変化との間に単純な関連性は見いだしにくいのですが,環境の変化とともに生じてきたと推察される群集レベルでの生物の変化を記録しておく意義は高いと考えています。本稿では,近年の東京湾における底棲魚介類の種組成と生物量の変化を紹介します。

東京湾には干潟や藻場が発達し,ノリ養殖やアサリ,ハマグリなどの採貝,旋網(まきあみ)や底曳網などの各種漁業が活発に行われていて,浄化作用とともに生物生産性が高い海域でした。しかし,第二次世界大戦後の1950年代後半から,とりわけ高度経済成長期の1960年代以降,沿岸の埋め立てが進み,工場廃水や生活排水の流入量が増大して,1970年代前半まで水質汚濁が著しく進行しました。また富栄養化が進んだ結果,赤潮が多発し,夏季には湾奥で貧酸素水塊が頻発するようになりました。水産用水基準(2000年版)では,外海よりも劣悪な条件に見舞われる夏季の内湾漁場の望ましい溶存酸素濃度を4.3ml/L以上としていますが,それを大幅に下回る貧酸素水塊(溶存酸素濃度が0.025~2.5ml/Lの水塊は貧酸素水塊,0~0.025ml/Lは無酸素水塊と呼ばれています)の発生が,東京湾では概ね6月から10月までの間に確認されています。こうした人間活動に由来する水環境の悪化が,そこに生息する生物に様々な影響を与えていると考えられています。実際,1965年から2000年までの漁獲統計にそれを反映したであろう変化がうかがえます。すなわち,1960年代半ばには漁獲量が10万トンを超えていましたが,1970年代前半には4万トンにまで急激に減少し,1980年代後半には4万トンを下回る水準となりました。さらに,2000年には2万トンにまで低下しています。漁具効率の変化や漁家の減少を考慮しても,漁獲量の減少は明らかで,水揚げされる種数の減少など漁獲銘柄の変化も見られます。

2.東京湾20定点調査とは

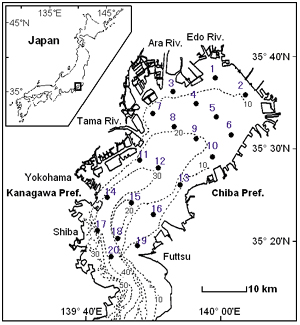

そこで,東京湾における底棲魚介類群集の質的及び量的な変化を追跡するために,2002年12月から東京湾内湾部(神奈川県の観音崎と千葉県の富津岬とを結ぶ線以北の水域)に設けた20定点(図1)において,神奈川県の横浜市漁業協同組合柴支所に所属する5トンの小型底曳網漁船を傭船して,原則として年4回(春:5月,夏:8月,秋:10月末,冬:2月)の試験底曳き調査を行っています(以下,東京湾20定点調査という。表紙の写真参照。)。使用される網は,普段の操業に使われているものと同じで,網口の高さ60cm,幅5.5m,網目5cm,魚捕り部の網目3cmのビームトロールです。曳網速度は2ノット,曳網時間は着底から10分間とし,漁獲物から魚類,甲殻類(エビ・カニ類やシャコ)及び軟体動物(イカ・タコなどの頭足類と貝類)を選び出し,氷蔵して研究所に持ち帰りました。持ち帰ったサンプルは,後日化学分析に供するため,ホルマリン固定ではなく凍結保存とし,種を調べ,種別の個体数を算定して重量を測定しました。なお,東京湾20定点調査は,1977年から1995年まで東京大学農学部水産学第一講座(清水 誠教授(当時))が行った調査であり,年に2~7回,合計75回の調査が行われました。2002年12月から国立環境研究所がこれを再開し,年4回の試験底曳き調査とともに水・底質試料の採取も併せて行う包括的な環境調査として実施しています。本稿で述べる底棲魚介類の種組成と生物量の経年変化の解析には,2002年12月から2004年10月に行われた9回分のデータを使用し,単位努力量当りの漁獲量(CPUE:ここでは1曳網当りの漁獲量)を調査年ごとに算出して解析に用いました。

3.何が分かったか?

(1)漁獲物組成

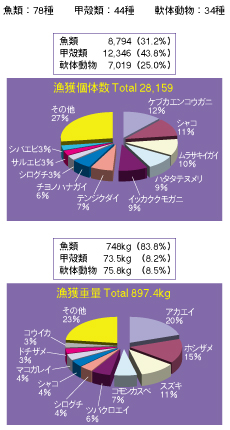

2002年12月12日から2004年10月28日までの9回の調査で漁獲された種は魚類78種,甲殻類44種及び軟体動物34種(貝類25種,頭足類9種)で合計156種でした。個体数(総数は28,159個体)では,魚類が組成比で31.2%(8,794個体)を占め,甲殻類は43.8%(12,346個体),軟体動物は25%(7,019個体)でした。軟体動物のうち,貝類は22%(6,165個体),頭足類は3%(854個体)でした。一方,重量では,総重量897.4kgのうち,魚類748.1kg(組成比83.3%),甲殻類73.5kg(8.2%),軟体動物75.8kg(8.5%)であり,軟体動物のうち,貝類が34.1kg(3.8%)及び頭足類が41.6kg(4.7%)をそれぞれ占めました(図2)。

重量の上位10種のうち,5種を板鰓類(サメ・エイ類)が占めていて,随分多いとの印象を持ちましたので,1977年から1995年までの東京大学農学部水産学第一講座による合計75回の調査データと比較しました。その結果,1977年から1995年までのデータでは,魚類総個体数103,548に対し,板鰓類の個体数は337個体で0.3%に過ぎませんでした。これに対し2002年から2004年のデータでは,たった9回で671個体も採集され,魚類総個体数の7.6%も占めていることが明らかとなりました。近年,板鰓類が著しく増加した,ということです。

(2)経年変化からみた2003年と2004年の特徴

そこで,改めて1977年から1995年の期間に行われた調査(75回)と2003年と2004年の期間に行われた調査(8回)の結果について,漁獲物の組成とCPUEの観点から経年変化の検討を行いました。なお,調査する年によって,海況により調査回数や曳網回数が異なったため,その年の各種の総漁獲量を全曳網回数で割った値,すなわち1曳網当りの漁獲量を種別に求め,その年の種別CPUEとしました。すなわち,(各種のCPUE)=(各年の総漁獲量)÷(その年の全曳網回数)です。

1)出現種数とCPUEの変化

出現種数は1977年から1983年にかけて徐々に増加し,その後1987年までは横ばい状態で推移しました。1988年と1989年及び1993年と1994年に若干の減少が見られましたが,1995年までは,ほぼ横ばい状態で推移しました。一方,2003年と2004年は,1977年から1995年までの期間と比べて,種数が高い値を示しました。

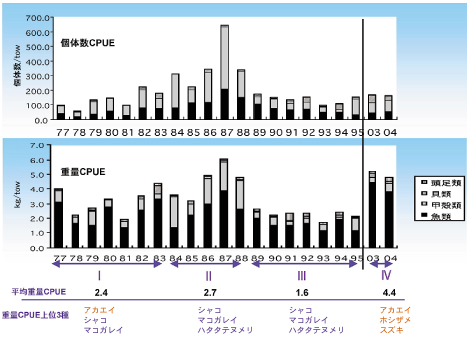

個体数CPUEは1977年から徐々に増加し,1987年にピークを迎えました。その後1993年にかけて減少し,それ以降1995年及び2003年と2004年まで微増もしくは横ばい状態で推移しました。個体数CPUEでは,1987年の前後1年で急激な増加と減少が見られました(図3)。

重量CPUEも個体数CPUEと概ね同様の推移を示しましたが,1987年の前後1年での急激な増減は見られませんでした。1977年はシログチが多く漁獲されたため,比較的高い値を示しました。また,2003年と2004年には個体数CPUEにおいて低い水準であったのに対し,重量CPUEでは急激な増加がみられました(図3)。これはアカエイ,ホシザメ及びスズキなどの大型種が数多く漁獲されたためです(図2)。

2)種組成と生物量の変化

個体数CPUEと重量CPUEにおいて,各年上位10種を占めた種を選び出しました。その結果,1977年から1995年までの期間で上位を占めていたシャコ,マコガレイ及びハタタテヌメリの個体数CPUEと重量CPUEが,2003年から2004年の期間に低下し,これに代わって,アカエイ,ホシザメ,スズキなどの大型種の上位進出が目立ちました。このように,1977年から1995年までの調査期間と比較して,2003年から2004年の期間では上位を占める種の変化が観察されました。

シャコ,マコガレイ及びハタタテヌメリの個体数CPUEと重量CPUEは1977年から1980年代後半にかけて増加しましたが,それ以降減少し,1990年代には低い水準のまま推移しました。2003年から2004年の期間も,1990年代と比べ,低水準で変化が見られませんでした。一方,イッカククモガニやケブカエンコウガニ,ムラサキイガイ及びテンジクダイの個体数CPUEと重量CPUEが,1977年から1995年までの期間と比較して,2003年から2004年の期間は高い値を示し,上位を占めるようになりました。

また,アカエイ,ホシザメ及びスズキの個体数CPUEと重量CPUEが,2003年から2004年の期間に顕著に増大し,1995年以前の調査結果とは明らかに異なる傾向を示しました。このため,2003年から2004年の期間における底棲魚介類全体の個体数CPUEは高くないものの,重量CPUEが高い値を示しました。

3)経年変化の期間区分

1977年から1995年までの期間と2003年から2004年の調査期間において,経年変化の期間区分を行いました。重量CPUEが全調査期間において高いものから積算で90%となるまでの27種を対象に調査年ごとの重量CPUEデータを用いてクラスター解析を行いました。

クラスター解析の結果から,2003年と2004年はいずれも1977年から1995年の期間とは異なる群を形成することが示され,第I期(1977~1983年),第II期(1984~1988年),第III期(1989~1995年)及び第IV期(2003~2004年)の4つの期間に区分できることが示唆されました(図3)。

個体数CPUEと重量CPUEは,ともに第II期に最も高い値を示し,1987年に最高値を示しました。個体数CPUEと重量CPUEは第I期から増加し,第III期にかけて減少する傾向が見られました。第IV期は調査期間が離れているため,第III期からどのような推移をしたのかは不明ですが,個体数CPUEでは1990年代と比べてほぼ横ばいか微増,重量CPUEでは1990年代と比較して明らかな増加傾向を示しました(図3)。

このように,1977年から1995年までの調査期間は1980年代半ばを境に,その前後で3つの期間に区分され,2003年から2004年の期間は1つの期間と区分されました。

4.今後の課題

上述した通り,2003年から2004年の期間は,1977年から1995年までの期間に優占種であったシャコやマコガレイ,ハタタテヌメリが減少し,イッカククモガニやケブカエンコウガニの増加が見られました。また,アカエイやホシザメ,スズキなどの大型種の増加も見られ,1977年から1995年までの期間とは異なる種組成を示しました。増加が見られたイッカククモガニやケブカエンコウガニを含む小型甲殻類は,マアナゴやテンジクダイ,ホシザメの胃内容物から多く見つかっており,高次栄養段階の生物を支える餌生物としての役割が大きいと考えられています。したがって,これら小型甲殻類の増加が,高次栄養段階の生物の増加に寄与した可能性があります。また東京湾のホシザメは1990年代に,餌生物として主にシャコを捕食し,ケブカエンコウガニなどの小型甲殻類も捕食していたとの報告もあります。しかしながら,2003年から2004年の期間は,1990年代と同様に,シャコ資源が低水準ですので,シャコ資源の推移と関連づけてホシザメの増加要因に言及することは困難です。2003年から2004年の期間は,1990年代にはホシザメの主たる餌生物ではなかったケブカエンコウガニやイッカククモガニが増加傾向にあったことから,ホシザメの餌生物の種組成が変化した可能性もあります。いずれにしても,今後,東京湾の底棲魚介類群集の食物網解析を行い,その上で近年の東京湾における底棲魚介類の種組成や生物量が変化してきた過程や原因を調べる必要があります。

東京湾の底棲魚介類群集の食物網解析が進むと,環境ホルモンの移行・濃縮過程の解析も可能となり,魚介類を摂取するヒトへのリスク評価にも貢献すると期待されます。また,人間活動が東京湾におけるさまざまな生物の消長にどのように影響を及ぼしてきたのかを今後詳しく解析していく予定です。

5.おわりに

本研究では,東京湾内湾部の20定点における試験底曳き調査の結果を基に,各定点の特性や全種の季節変化と分布,種組成と生物量からみた水域区分などについても解析を行いましたが,紙数の制限のため,本稿では言及しませんでした。また本調査を実施するに際して,全面的にご協力くださっています横浜市漁業協同組合の小山紀雄組合長をはじめとする皆様,清水 誠・東京大学名誉教授,並びに共同研究者である長崎大学水産学部の山口敦子助教授と落合晋作君に感謝の意を表します。

執筆者プロフィール:

魚が好きで水産学部に進んだものの,ひょんなことから巻貝一筋に。最近,東京湾の魚介類との付き合いも始まりました。これも何かの縁でしょうか。この頃は,デスクワークが増えて空手の稽古も思うに任せず,ストレスがたまっています。