PM2.5・DEP研究プロジェクトの背景,目的と研究課題

重点特別研究プロジェクト:大気中微小粒子状物質・ディーゼル排気粒子等の大気中粒子状物質の動態解明と影響評価プロジェクト

若松 伸司

大気中に浮遊する粒子のうち直径(粒径)が2.5マイクロメートル以下の微小粒子をPM2.5と言う。2.5は小文字で表しPM2.5と記述するのが正式であるが,本プロジェクトでは簡略化してPM2.5と表記している。微小粒子は肺の深部に侵入,沈着する割合が大きく,発ガン性等を有する有害成分の含有率も高い。米国を中心とした疫学研究により,PM2.5の環境濃度と呼吸器・循環器系疾患による死亡や発症との間に有意な相関が認められ,米国においては1997年7月にPM2.5の環境基準が追加された。我が国においても最近の沿道公害裁判において,大気中浮遊粒子状物質(SPM)が健康に及ぼす影響が指摘されるなど,大気中微小粒子への関心が世界的に高まっている。

中でもデイーゼル排気由来の粒子状物質DEP(Diesel Exhaust Particles)が大都市を中心とした地域において大きな問題となっており,早急な対策が迫られている。ディーゼル排気からは,0.06-0.07マイクロメートルに粒径の中心を持つ,極めて小さな粒子が発生することが知られている。これが環境大気中で凝集する。またガス状物質として排出された炭化水素成分,窒素酸化物,硫黄酸化物が環境大気中で光化学反応などにより粒子状物質となる。これを二次生成粒子と言う。しかしながら,このような分野に関しての知見は少なく,発生源の把握や環境中での動態解明,測定法の開発と評価が必要となっている。

一方,環境汚染物質による人への影響の大きさ,すなわち健康リスクは対象となる汚染物質の「有害性」とその汚染物質への「暴露量」によって決まる。暴露評価に係わる研究は,人口集団(一般住民)における暴露量を測定ないし推計するための調査研究である。このような,暴露量と健康影響との関連性の把握,毒性評価などの調査・研究も必要である。

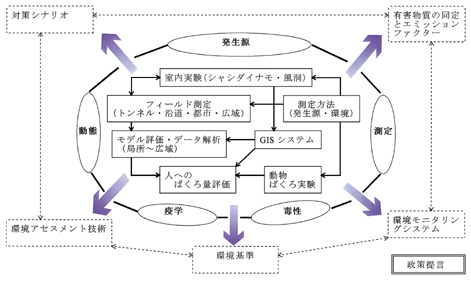

本研究プロジェクトは五つの研究チームが中心となり,これらのテーマを相互に関連するものとして位置付け,共同で研究を実施する予定である。具体的な研究課題の関連性を図に示す。

(1) 交通公害防止研究チーム

交通や物流等の都市活動に起因する環境問題,とくに沿道や都市域の大気汚染改善のため,フィールド調査や低公害車実験施設を用いた自動車排出ガスの排出実態把握,低公害車の普及や交通・物流システムの改善などの各種対策の効果の予測・評価手法に関する研究を実施する。

(2) 都市大気保全研究チーム

大気中粒子状物質の環境大気中における動態を明らかにするために,ガス状大気汚染物質とエアロゾルを相互に関連する複合大気汚染としてとらえ,フィールド観測,風洞実験,数値シミュレーション等により現象の解明とモデル化,発生源対策の進め方に関する研究を実施する。

(3) エアロゾル測定研究チーム

自動車や工場からの放出,あるいは大気化学反応による生成を出発点とし,種々の気象条件の下での移流・拡散を経て,最終的には人間の呼吸器や植物表面に至る粒子状物質の大気中でのふるまいを全体的に把握して,原因と影響との関係を解き明かすための研究すなわち,大きさや化学組成など粒子個々の性質ばかりでなく,濃度の空間的ひろがりや時間的変動なども含めて粒子状物質を多角的な側面から測定する方法の研究を実施する。

(4) 疫学・曝露評価研究チーム

住民がDEPやPM2.5などの粒子状物質に対してどの程度暴露しているかを明らかにするためのモデル開発やそのモデルを用いた推計とともに,種々の健康影響指標との関連性に関する統計的解析を行う。また,粒子状物質をはじめとする大気汚染物質の健康影響を評価するための疫学研究を行う。

(5) 毒性・影響評価研究チーム

ディーゼル排気やその中に含まれる微粒子を動物に投与し,生体に対する影響やそのメカニズムについての研究を実施する。特に,循環器,呼吸器,免疫,生殖系に関する影響を,病理学や生理学,あるいは分子生物学的手法を用いて検討する。暴露量と影響(反応)の関係を明らかにすることも大きな目標としている。

最終的には以上の研究で得られた結果を基に,有害物質の同定とエミッションファクター(発生源原単位であり,例えば自動車の場合は走行1km当たりに発生する汚染物発生量)の推定,環境モニタリングシステムの構築,環境アセスメント技術の評価,環境基準の設定,対策シナリオの評価等に資する,政策提言のための情報提供を目的としている。

執筆者プロフィール

都市大気保全研究を担当。2000年4月にNIESにおけるPM2.5/DEP研究の推進のため,有志で研究グループを作りました。皆様の御支援を心からお願い申し上げます。B型,水瓶座,少量の酒を嗜む,嫌いなものは電話。

目次

- 独立行政法人国立環境研究所発足にあたって

- 独立行政法人国立環境研究所としての新たな出発

- 地球温暖化研究プロジェクトのめざすもの重点特別研究プロジェクト:地球温暖化の影響評価と対策効果プロジェクト

- 観測とモデルから成層圏オゾン層変動を解明する重点特別研究プロジェクト:成層圏オゾン層変動のモニタリングと機構解明プロジェクト

- 内分泌かく乱化学物質・ダイオキシンのリスク評価と管理重点特別研究プロジェクト:内分泌かく乱化学物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクト

- 「生物多様性の減少機構と保全プロジェクト」が目指すもの重点特別研究プロジェクト:生物多様性の減少機構の解明と保全プロジェクト

- 東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理に関する研究重点特別研究プロジェクト:東アジア流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理プロジェクト

- 循環型社会形成推進・廃棄物研究センターの今後循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

- 化学物質環境リスク研究センターが果たす役割化学物質環境リスク研究センター

- 地球環境モニタリングのCOEと地球環境保全の世論形成を目指す地球環境研究センター

- 環境情報センターの業務展望環境情報センター

- 環境研究基盤技術ラボラトリー環境研究基盤技術ラボラトリー

- 新刊紹介

- 表彰・人事異動

- 編集後記