「生物多様性の減少機構と保全プロジェクト」が目指すもの

重点特別研究プロジェクト:生物多様性の減少機構の解明と保全プロジェクト

椿 宜高

18世紀以後,拡大した人間活動によって野生生物は生息地を奪われ,生物多様性は急速な減少を続けてきた。さらに,近年の経済グローバル化によって,生物多様性は新たなる危機を迎えている。つまり,破壊・分断化された生息地の地球的拡大という問題に加えて,外来生物や遺伝子組換え生物の人為的移動による生態系撹乱が新たな問題として浮かび上がってきたのである。これらの問題に対応するために,本プロジェクトでは生物多様性研究の対象空間スケールの拡大を図るとともに,侵入生物等による生態系撹乱についての研究を行う。

趣旨を説明するために,まず生物多様性とは何かについて少し解説しよう。生物多様性は遺伝子・種・生態系の3つのレベルで,生物多様性条約にもうたわれているように,生物多様性にはいくつかの異なったレベルがある。以下で述べることは,実はどのレベルにもあてはまるのだが,わかりやすいように,ここでは種のレベルで考えてみよう。

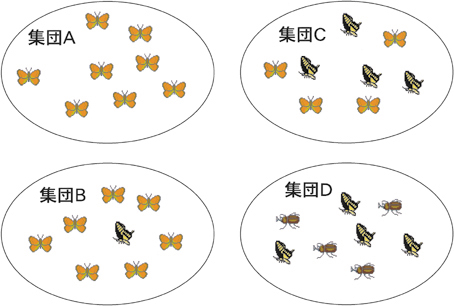

種が多様であるかどうかを我々はどう判断しているだろうか。次のような4種類の動物集団を考えてみよう(図1)。それぞれの集団は8匹の動物で構成されているが,集団Aはシロチョウが8匹,集団Bはシロチョウ7匹とアゲハチョウ1匹,集団Cはシロチョウ4匹とアゲハチョウ4匹,集団Dはアゲハチョウ4匹とカブトムシ4匹である。

ここで問題。集団Aと集団Bではどちらが多様性が高いだろうか。ほとんどの人は後者が多様性が高いと感じるだろう。集団Bのほうが種類数が多いからである。それでは集団BとCではどうだろう。多くの人は集団Cのほうが多様性が高いと感じると思うが,その理由をうまく説明できる人はそれほど多くない。それぞれの集団から無作為に2匹をサンプリングしたとき,サンプル中に2種類が混じる確率が高いからだと言えば分かりやすいかも知れない。では,集団CとDはどうだろう。どちらの集団も2種類の動物が4匹ずつという構成だが,後者の方が多様性が高いと感じるに違いない。それはシロチョウとアゲハチョウよりも,アゲハチョウとカブトムシのほうが類似性が低いからである。このように考えると多様性には少なくとも3種類の意味が含まれていることになる。上記の比較は多様性を,それぞれ種類数,均等性,系統的距離で計っていることになる。

しかし,もう一つ大事な多様性がある。たとえば本州と北海道にツキノワグマとヒグマがいるとする。本州にはツキノワグマだけ,北海道にはヒグマだけがいる状態と,本州と北海道のどちらにもツキノワグマとヒグマがいる状態とで,どちらが多様性が高いと感じるだろうか。これは空間スケールによって答えが異なるだろう。本州のことしか考えない人には後者のほうが多様性が高いと感じるが,日本全体を考えると前者のほうが多様性が高くなる。これは地域間差から生まれる多様性である。この種の多様性は,考える空間スケールが大きくなるほど重要になる。侵入種による生物多様性への影響は,土着種への影響もさることながら,地域による違いが消失することが大きな問題だと言ってよい。この意味で,侵入種影響は地球スケールの生物多様性問題なのである。

本プロジェクトの特色は,これまでの生態学が扱ってきたよりもずっと大きなスケールで生物多様性を考え,地域や系統による差異の重要性を評価しようとする点にある。全体は次の5つのサブテーマで構成される。

(1)アジア地域における生物多様性の動態と保全

(2)淡水域ランドスケープにおける生態系多様性の維持機構

(3)森林群集動態の個体ベースモデルによる解析

(4)侵入生物種による生物多様性への影響機構

(5)遺伝子組換え生物の開放系における挙動と影響評価手法の開発

(1)~(3)のサブテーマはそれぞれ,地域,流域,局所生態系という異なったスケールを対象として種以上のレベルの多様性動態に人間活動(おもに土地利用)が与える影響を評価する。(4)と(5)のサブテーマでは分子遺伝学的な手法を用いて,おもに種以下のレベルで人為的な生物の移動や導入が生態系に与える影響を解析する。

執筆者プロフィール

専門分野は昆虫生態学,行動学,保全生物学。おもにトンボ類の繁殖にかかわる形質の多様性が集団内に生じる進化メカニズムに興味をもつ。研究上の信条は生物に4種類の問いを投げかけること。4種類とは,至近要因(生理メカニズム),究極要因(適応度),個体発生(発育・学習),系統発生(系統進化)であるが,そのすべてに答えが見つかったとき,わかった気になれるだろうと思いこんでいる。最近雑学のための読書時間が不足で不満がたまっているが,毎夜の晩酌でストレス発散。

目次

- 独立行政法人国立環境研究所発足にあたって

- 独立行政法人国立環境研究所としての新たな出発

- 地球温暖化研究プロジェクトのめざすもの重点特別研究プロジェクト:地球温暖化の影響評価と対策効果プロジェクト

- 観測とモデルから成層圏オゾン層変動を解明する重点特別研究プロジェクト:成層圏オゾン層変動のモニタリングと機構解明プロジェクト

- 内分泌かく乱化学物質・ダイオキシンのリスク評価と管理重点特別研究プロジェクト:内分泌かく乱化学物質及びダイオキシン類のリスク評価と管理プロジェクト

- 東アジアの流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理に関する研究重点特別研究プロジェクト:東アジア流域圏における生態系機能のモデル化と持続可能な環境管理プロジェクト

- PM2.5・DEP研究プロジェクトの背景,目的と研究課題重点特別研究プロジェクト:大気中微小粒子状物質・ディーゼル排気粒子等の大気中粒子状物質の動態解明と影響評価プロジェクト

- 循環型社会形成推進・廃棄物研究センターの今後循環型社会形成推進・廃棄物研究センター

- 化学物質環境リスク研究センターが果たす役割化学物質環境リスク研究センター

- 地球環境モニタリングのCOEと地球環境保全の世論形成を目指す地球環境研究センター

- 環境情報センターの業務展望環境情報センター

- 環境研究基盤技術ラボラトリー環境研究基盤技術ラボラトリー

- 新刊紹介

- 表彰・人事異動

- 編集後記