砂漠化と人間活動の相互影響評価に関する研究

プロジェクト研究の紹介

宮崎 忠国

地球環境研究総合推進費による砂漠化研究は平成4年度に「砂漠化と人間活動の相互影響評価に関する研究」として3年間の研究が開始された。この研究は3つのサブテーマからなり,第1サブテーマ「乾燥・半乾燥地域における砂漠化に及ぼす人間活動の影響評価に関する研究」ではインドのタール砂漠を対象とした研究を国立環境研究所が,第2サブテーマでは「半乾燥・半湿潤地域における砂漠化に及ぼす人間活動の影響評価に関する研究」を農林水産省農業環境技術研究所と農業総合研究所が中国の砂漠を対象に,第3サブテーマでは「砂漠化と人間活動の相互影響評価に関する国際比較研究」を国立環境研究所が中心となって実施している。ここでは第1サブテーマのインドにおける砂漠化研究を紹介する。

タール砂漠はインド西部のラジャスタン州に位置し,州の南東から北西にかけて年間降雨量が約500mmの半乾燥地から約100mmの極乾燥地へと変化する砂漠である。タール砂漠の乾燥・半乾燥地帯では降雨依存型農業と牧畜が主な生産活動であり,農産物としては主としてパールミレットと呼ばれる粟に似た穀物の栽培が盛んである。また,放牧としては羊と山羊がその大半を占めている。この地域では人口の増加が著しく過去10年間の人口増加率は30%を超える地区も多く,ここでも人口増加に起因する過耕作や過放牧で森林破壊や土壌劣化が進行し大きな社会問題となっている。

地球環境研究グループではこのタール砂漠を対象に(1)〜(4)のような研究を行っている。

(1)放牧に対する植生の環境容量を算定するため,パリ(半乾燥地)とチャンダン(極乾燥地)に放牧の影響を受けない保護区と羊を入れた非保護区を作成した。それぞれの試験地に1haの永久方形区を6区画作り,羊を0,3,3,6,6,8 頭/ha の割合で放牧し,各区の植物種組成,乾物生産,種子動態,生物季節調査を行った。両試験地での調査結果を比較すると,植物の全個体数はパリで 2,658個体,チャンダンで923個体であり,個体密度はそれぞれ11.09個体/m2 ,0.48個体/m2 であった。図1に両試験地での1994年の雨期とその前後の月の植物被覆率を示す。この図からわかるように,雨期の前,7月の植物被覆率は極乾燥地も半乾燥地もほぼ同じ値を示しているが雨期後の10月ではその差は著しく,降雨が植物の成長に大きく関与していることがわかった。また,1ha当たり2,3頭の羊の放牧の違いが植物被覆率に大きな影響を与えていることが明らかになった。

(2)人間活動による土壌劣化の状態を調査するため,ジョドプール(乾燥地)北部のカブラカラン村周辺地域で放牧地,耕作地及び休閑地の土壌の物理特性と化学特性の分析を行った。分析項目は土壌硬度,三相分布,水分保持能,透水性,pH,可給態リン酸,全リン酸,交換性塩基,全炭素等である。休閑地では土壌硬度,三相分布の固相が高い値を示し,カルシウム,全炭素については耕作地が高い値を示した。全窒素については耕作地も休閑地も非常に低い値であった。これらの地域では日本などの農地と比べて有機物の量が少なく土地が極端にやせていることがわかった。また,2年間の休耕地と耕作地の窒素量を比較すると休耕地のほうが高い値を示したが,これは,休耕地にマメ科の植物を植えて地力の回復を図っているためである。

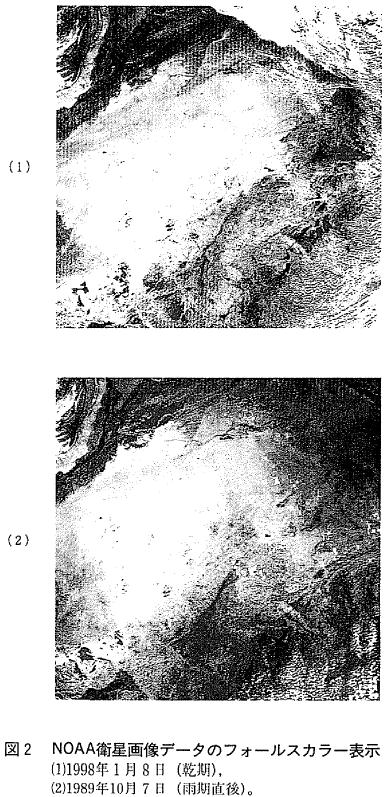

(3)砂漠化の進行を広域的に調査するため,年度や季節の異なるNOAA衛星の画像データを用いて土地被覆分類図や植生指数図の作成を行い,この結果と年間降水量のような気象条件や農業収穫量,エネルギー使用量等の社会経済的変化との間の関連を解析した。図2には乾季(7月)と雨季直後(10月)のNOAA衛星の画像を示す。これらの画像では植物の多い地域を赤色で表示したが,植物の生育が降雨量によって大きく異なることが示されている。しかし,極乾燥地域(白い部分)では降雨による植物の増加は示されていない。また,NOAA衛星より地上解像度の良いLANDSAT衛星のデータを用いてカブラカラン村周辺の地域を対象に,より精度の良い土地利用分類図や植生被覆図の作成を行った。この地域では,人口増加に伴う休耕地の減少や砂丘上での農耕地面積の増加がみられた。

(4)砂漠化進行の人為的要因を調査するため,カブラカラン村において農業形態,収穫量,放牧家畜頭数,耕地面積,水や燃料の使用量等の調査を行った。調査件数は64件(全村家族数の54%)である。この調査によると,1家族当たり,家族数 6.2人,耕作面積10.1ha,家畜数15.8頭,水使用量は1日当たり126.6リットル,燃料として樹木9.8kg,家畜の糞3.9kgであった。ここでは,農民による樹木の伐採は相変わらず行われているものの,地力の保持や回復のためにはイネ科とマメ科の混作を行ったり,農耕地の表土の流出に対しては農作物の収穫時に根株を残す等で対処していることがわかった。一連の砂漠化研究の結果,この地域における砂漠化進行の防止や持続的発展を図るためには従来から行われている緑化事業の促進や樹木に変わる代替エネルギーの導入,一定の休耕期間を考慮した伝統的農法の維持等が必要であり,トラクタアー等を利用した近代的機械化農業は表土の流出などの大規模な土壌荒廃を引き起こす恐れがあり注意を要する。

目次

- 小さな実践の積み重ねの大切さ巻頭言

- 環境健康研究への夢 −部長就任のご挨拶に代えて−論評

- 所内研究発表会報告

- "Chemical Composition of the Winter Precipitations at Mt. Zaoh − Indication of the Transport of Soil Particles from the Asian Continent to Japan" Masahiro Utiyama, Motoyuki Mizuochi, Katsutoshi Yano and Tsutomu Fukuyama : Journal of Aerosol Research, Japan 7(1), 44-53 (1992).論文紹介

- “Growth and grazing of a heterotrophic dino-flagellate, Gyrodinium dominans, feeding on a red tide flagellate, Chattonella antiqua" Yasuo Nakamura, Yuichiro Yamazaki and Juro Hiromi: Marine Ecology Progress Series, 82,275-279 (1992)論文紹介

- 平成7年度地方公共団体公害研究機関と国立環境研究所との共同研究課題について

- 培養細胞を用いた化学物質の評価の試み −基礎細胞毒性値の評価指標としての有用性−研究ノート

- 平成7年度国立環境研究所予算案の概要について

- 主要人事異動

- 編集後記