鹿の住む研究所にて

海外からのたより

高藪 縁

ワシントンDCの周囲をめぐる環状高速ベルトウェイを北東22番の出口で降りるとすぐのグリーンベルトという町に,NASAゴダード宇宙飛行センター(GSFC)があります。

田舎でも都会でもない,いわゆる首都のベッドタウンといった町ですが,裏手に一歩回ると国立農業研究センターの農地や森が広がり,牧場のそこここにいる牛の群れや日没後に草原に現れる鹿の群れなどを眺めながらの通勤を楽しむことができます。GSFC自体も120haほどのゆったりとした敷地に30の建物をもつ大きな組織です。職員の数でいうと,電話帳に登録されているだけで9,700を軽く超えます。もちろん,公務員の数の頭打ちはいずこも同じで(ただし公務員に定年がありません!),全職員の何分の1かと想像されますが,その数を上回る優秀な嘱託研究者・技術者が働いていることも特筆に値します。中国・インド・ヨーロッパ等,海外からの研究者も大勢来ています。

私の所属する気候・放射部は,地球科学部門の大気ラボに属し,50余名の研究者が雲・放射・降水機構に関連した研究に従事しています。大気ラボひとつで7部を抱えていますので,規模は環境研全体に匹敵するということでしょうか。つまり,どんな問題にも身近に真剣な議論相手がみつかり,ミクロな問題についても誰かがつっこんだ研究をする余裕があるという訳です。人的資源という意味でのアメリカの底力には圧倒されるものがあります。特に気候問題のような大規模科学になると,チームプレイのしやすさも確かに組織の実力となるのでしょう。

研究者の総数のそもそも少ない日本では,自然,「組織や国の枠を超えた共同研究」ということになる訳ですが,実際には同じ所に鼻突き合わせていないと,すぐに形骸化しがちです。せめて自然環境にも恵まれた快適な「共同研究所」に研究者グループが1〜2カ月集まって仕事することができればなどと夢みています。

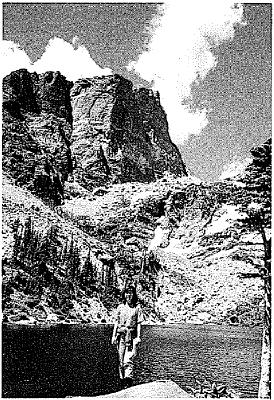

ところで,写真は6月末にコロラドのNCAR(国立大気科学研究センター)を訪問した際に立ち寄ったロッキー山脈国立公園です。すばらしい自然に感動した翌日に山の一斜面が大気汚染ですっかり傷めつけられているのを目の当たりにし,大変ショックをうけて帰ってきました。

目次

- 環境基本計画と環境研究巻頭言

- 大気系研究部の近況−がんばれ部長さん論評

- 社会的存在としての環境論評

- 開発途上国における大気汚染による健康影響の研究プロジェクト研究の紹介

- 「有害廃棄物特別研究」の開始に当たってプロジェクト研究の紹介

-

オゾン−オレフィン反応と植物枯死に関する3つの論文

1."Reactions of Criegee Intermediates in the Gas Phase" Shiro Hatakeyama and Hajime Akimoto, Ressearch on Chemical Intermediates, 20, 503-524 (1994).

2."Production of Hydrogen Peroxide and Organic Hydroperoxides in the Reactions of Ozone with Natural Hydrocarbons in Air" Shiro Hatakeyama, Haiping Lai, Shidong Gao, and Kentaro Murano, Chemical Letters, 1287-1290 (1993)

3."ミストチャンバーによる気相ヒドロペルオキシドの捕集” 畠山史郎,頼海萍,高世東,村野健太郎,日本化学会誌,998-1000 (1993)論文紹介 -

ラジカルの新しい検出法:リチウムイオンの付加反応の利用

1."Mass spectrometric detection of neutral radicals in a CH4 microwave discharge by use of Li+ ion attachment techniques": Toshihiro Fujii and Ken-ichi Syouji, Journal of Applied Physics, 74, 3009-3012 (1993)

2."Production of large O-containing neutral hydrocarbon species by a CH4-O2 microwave discharge": Toshihiro Fujii and Ken-ichi Syouji,Physical Review E, 49, 657-662 (1994)論文紹介 - 中国雲南省におけるマラリアの疫学調査研究ノート

- 新刊・近刊紹介

- 主要人事異動

- 編集後記