2020年3月27日

「共感の場」と「経験の向上」

コラム2

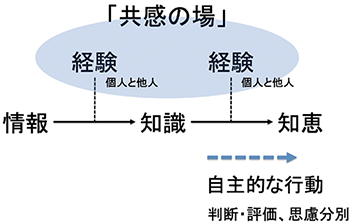

図4 経験の向上

「環境カフェ」は、専門的な知識に対する参加者の理解に加え、科学者も含め対等な市民相互の共感を得ること(共感の場)を目的とします。元来、人間は利己的で自己中心的な存在ですが、他人に深い関心を抱き共感することができます。さらに、社会対話による相手との関係や共通性が深まれば深まるほど、共感も容易かつ強力に作用します。そのことで相手との協調行動をとることができるのです。

一般的にメディア(新聞や雑誌、書籍など)やインターネット上の膨大な情報を個人の経験のなかで用いることによりそれらが知識となって身につき、それら情報や知識を用いてさらなる経験を重ねることで、それが個人の知恵となります。市民は単なる情報や知識だけでなく、知恵により正しい判断・評価や思慮分別のある自主的な行動につなげることができるのです(図4)。それとともに、「環境カフェ」のような「共感の場」において対話を通じて想像力の中で「他人の経験に参加」することで、個人の日常の出来事の中では得られないような事柄と接触し、個人の経験を拡大し、あるいは日常経験したものをさらに鋭く観察、認識させられることにより、その経験を深化すること、すなわち個人の「経験の向上」につながると考えられます。

目次

関連新着情報

-

2024年3月26日

福島地域協働研究拠点が、高校生との対話プログラム「環境カフェふくしま」活動報告会を開催

福島地域協働研究拠点が、高校生との対話プログラム「環境カフェふくしま」活動報告会を開催

-3年目のテーマは「自分たちが理想とする脱炭素社会とは?」-【終了しました。】(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、福島県政記者クラブ、郡山記者クラブ同時配付) -

2023年3月24日

福島地域協働研究拠点が、高校生との対話プログラム

福島地域協働研究拠点が、高校生との対話プログラム

「環境カフェふくしま」活動報告会を開催

—2年目のテーマは持続可能な社会—【終了しました】(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ、環境記者会、福島県政記者クラブ、郡山記者クラブ同時配付) -

2020年3月27日

「社会対話「環境カフェ」-科学者と市民の相互理解と共感を目指す新たな手法」

「社会対話「環境カフェ」-科学者と市民の相互理解と共感を目指す新たな手法」

国立環境研究所「環境儀」第76号の刊行について

(筑波研究学園都市記者会、環境記者会、環境省記者クラブ同時配付)

関連記事

表示する記事はありません

関連研究報告書

表示する記事はありません