人為的な河川環境改変の影響

Summary

ダムによるタテの分断と直線化によるヨコの分断によって、河川に棲む魚の生息環境は大きく変化します。回遊魚の遡上や降下を妨げるダムと、瀬淵やワンド、河畔林を奪う直線化によって、魚類の種類や現存量がともに減少するという事態が避けられません。健全な流域環境を未来に残すために、まず現状を明らかにし、そして今後の自然再生にも貢献することを目指しています。 上流から中流、そして下流へと続き、最後は河口で海に注ぐ河川の生態系を考える際に重要なのは、タテのつながりとヨコのつながりを捉えることです。これらのつながりが分断されると流域は劣化し、生物の移動、物質の循環は著しく制限されます。タテのつながりを分断するものがダムに代表される河川横断構造物で、ヨコのつながりを分断するものが河川改修による直線化などです。

ダムによる流域分断の現状

ダムの地点図など、ダムを点として捉え、その分布を表したものはよく目にします。本研究で作成した流域分断マップは、これらダムによって流域のどの部分がいつの時代から分断され海との交流が途絶えているかを面的に示したものです。(図1 参照)

現存する日本最古のダムは7世紀頃にできたものですが、古いダムは規模が小さく、分断する流域の面積もごくわずかです。日本の国土面積の大部分を分断するダムは主に昭和以降に建設された大型のものであり、関東から中部地方にかけたほとんどの地域が、その下流にダムを持つ「分断された流域」であることがわかります。北海道は全国的に見れば分断流域が限られています。これは開発の歴史が浅いことや、全体的になだらかな地形が多いことによるものだと考えられます。

ダムによる分断の魚類への影響

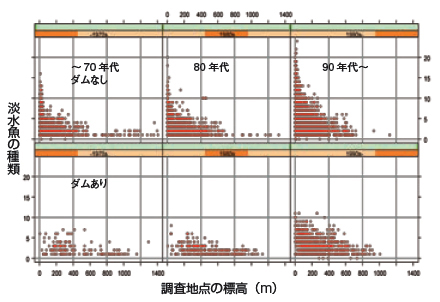

北海道で行われた過去の魚類調査(約7000件)の1件ごとについて、捕獲された魚類の種数を縦軸に、また調査地点を横軸にとって、調査の行われた時代ごとにプロットしてみました(図4)。すると、ダムで分断された調査地点の種類(下段)が、下流にダムのない地点の種数(上段)と比べ明らかに少ないことがわかります。とくに、標高の低いところで行われた魚類調査ほどダムによる種類の減少量が大きいのです。そもそも標高低いところほど多種多様な魚類が生息しますので、さらにその下流にダムが造られると種の多様性は大幅に低下します。

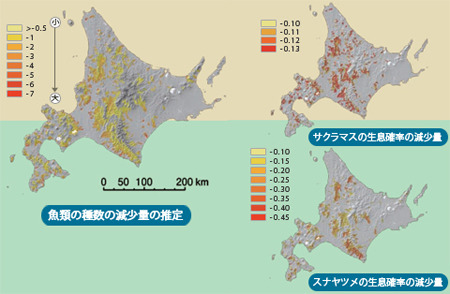

淡水魚の種の多様度マップは、2つのシナリオで描くことが可能です。1つは北海道にダムが一つもない仮想的な条件で種数を推定したマップ、もう1つは実際のダムの分布とその影響を加味して推定したマップです。この2つをGIS上で重ね合わせて両者の種数の差分を地域ごとに求めれば、それはダムによって減少したであろう淡水魚の種数の分布図となるわけです(図5)。

河川直線化の定量的評価

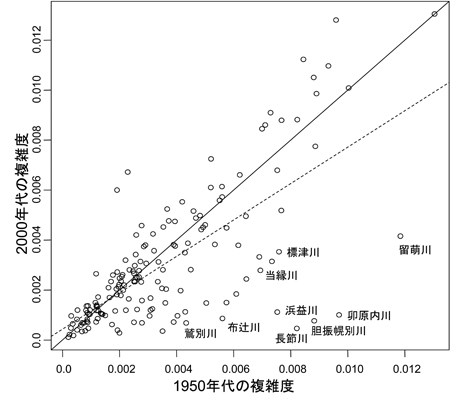

河川のヨコのつながりを分断する河川の直線化についても、北海道の1級・2級河川を対象に調査しました。大正時代の地形図と2000年代の地形図のデータをGIS上で重ね合わせるという手法を使いました。

ここで明らかになったことは、道内を流れるほぼすべての河川が、部分的に直線化されていたことです。この傾向はとくに中流、下流で顕著でした。川が真っ直ぐになったことで河川地形が単調になり、地形の多様度を表すエントロピーが約73%にまで低下していました(図6)。

河川を直線化するのは洪水をいち早く下流に、そして海まで流すため、湿原河川などを排水路化し農地開発を進めるためです。これらの目的は達成されたといえるでしょう。しかし、直線化によって魚類の生息環境を支える瀬淵構造が破壊され、年月をかけて生育した河畔林が失われました。魚にとっては棲みにくい環境へと変貌しました。

ダム湖と外来魚

ダムによる生態系への影響は、在来の魚類だけに現れるものではありません。各地で問題を引き起こしている外来魚を増やす温床にもなります。

ダムの建設によってできた貯水池にその川には本来生息しない淡水魚を放流し、在来の魚種や生態系に影響を及ぼしていることが指摘されています。それはオオクチバスやブルーギルといった外国産の魚に限らず、日本の魚でもコイ、フナ、ワカサギなどが本来の分布域を越えて国内に広く放流されてきました。

絶滅危惧種の分布の推定

本研究で使用したGISの長所は、シミュレーションもできるということです。この長所を生かして現在、国内に生息する絶滅危惧淡水魚別に日本を流れる川の棲みやすさを、デジタルマップ化しています。

魚が好む生息環境は、種ごとに異なります。GIS上に構築したデータベースと生息に欠かせない種ごとの環境要因(水温、気温、地形条件など)に関するデータを統合して解析すると、種ごとに川の棲みやすさを判定することができます。棲みやすい/棲みにくいを表す指数を色別に表示することで、どこで・何が棲みやすい/棲みにくいかがわかり、棲みにくいところが多ければ絶滅の危険性が事前に想定できます。その上で、その種が生息するのに欠かせない環境要因に配慮しながら川の再生に取り組むことも可能になります。