研究者に聞く

Interview

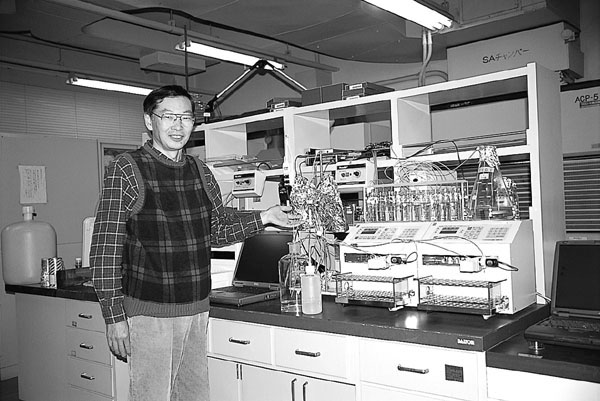

今井 章雄

水土壌圏環境研究領域 湖沼環境研究室長

水土壌圏環境研究領域 湖沼環境研究室長

湖沼の難分解性溶存有機物の研究に取り組んでいる今井章雄さんに,研究のねらいや成果と今後の湖沼の水質汚濁対策についてお聞きしました。

研究に取り組むきっかけ

-

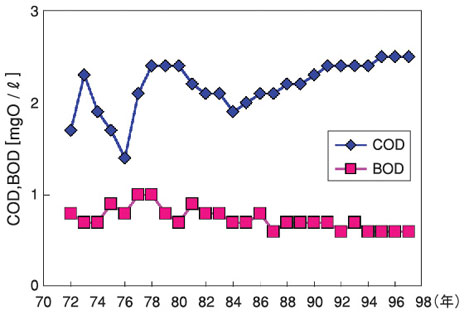

Q:今回の研究では,湖沼に存在する難分解性溶存有機物を取りあげています。初めに,研究に取り組むきっかけについてお聞かせ下さい。今井:琵琶湖のCODが1984年を境に徐々に増加していることに注目したのがきっかけです(図1)。

琵琶湖は日本最大の湖ですが,1960〜70年代頃には水質悪化が問題視されました。その後,さまざまな浄化対策が行われてきたため,最近は琵琶湖に流入する汚濁負荷量はあまり増えていなかったのです。ところが,ここにきてCODだけが増加し始めてきたというのです。

CODは有機物の全量を表わす指標です(6ページのメモ参照)。一方,易分解性(分解しやすい)有機物の量を表わすBODは横ばいか低減傾向でした。加えて湖水のCODのほとんどは溶存態です。これらのことから,難分解性で溶存態の有機物,難分解性溶存有機物が蓄積しているのではないかと推測したわけです。

国立環境研究所では,以前から霞ヶ浦の湖岸にある臨湖実験施設を拠点にしてさまざまな湖沼研究を行っていましたので,この施設を利用して霞ヶ浦の難分解性溶存有機物について調べてみようと,今回の研究を始めました。

図1 琵琶湖北湖におけるCODとBODの経年変化

難分解性溶存有機物とは?

-

Q:BODやCODに比べ,難分解性溶存有機物とはあまり聞きなれない言葉です。どのようなものなのですか。今井:簡単にいうと分解しにくく水に溶けている有機物のことですが,実はこれが難しい。たとえば,代表的な難分解性溶存有機物とされているフミン物質については長年研究が行われてきましたが,わかったことはそう多くはありません。

フミン物質は微生物によっても分解されにくく,構造的に非常に安定なため,きわめて長い期間にわたり水中に存在し続けているといわれています。なぜ分解しないのかについて,米国の研究者マッカーシーが仮説を立てています。「フミン物質の性格を決めている核の部分の構造は変わらないが,外側の殻を形づくる組織は少しずつ構造を変化させている。ある日夏服から冬服に着替えるようにガラッと性格を変えてしまうため,分解して栄養素として取り込もうという微生物がとりついていても,利用するのは難しいのではないか」といっています。

フミン物質はそのようなものですが,私が研究しているのは物質構造そのものではなく,主に湖沼中の量や変動,その影響などに関するものです。こうした研究は欧米の定評ある科学誌にもほとんどデータはありません。また,日本の湖沼や河川では水質汚濁の指標にBODやCODが使われていることもあって,フミン物質のような溶存有機物の研究はほとんど行われていませんでした。 -

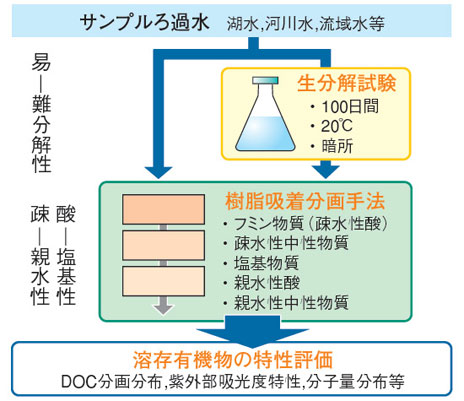

Q:ほとんどパイオニアですね。さて研究では,難分解性溶存有機物の特性を把握するために分画を行っています。ところで,そもそも分画とは何ですか?今井:たとえば「酸性なのか」「アルカリ(塩基)性なのか」というように「明白に定義されたマクロ的な切り口」で物質をグループ分けすることを分画といいます。私たちの研究では,天然水中に多く存在する代表的な難分解性物質であるフミン物質を分画の基本にして,易分解性—難分解性,疎水性—親水性,酸性—塩基性の3つの切り口を使いました。

初めに,生分解試験で易分解性か難分解性かに分けます。水温20℃,暗所で酸素が十分にある条件で,サンプルろ過水の入った容器を毎分約60回転で振り続けると,水中の有機物が徐々に微生物によって分解されます。それがほとんど変化しなくなって安定すると,残りが難分解性物質です。この分画作業に 100日かかります。

続いて,フミン物質(疎水性酸),疎水性中性物質,塩基物質,親水性酸,親水性中性物質の5つに分画しました(図2)。

生分解試験前後のサンプルを塩酸で酸性にした後に,非イオン性樹脂で疎水性と親水性に分けます。疎水性物質は非イオン性樹脂に吸着されます。樹脂に吸着されたもので塩基で溶け出すものがフミン物質,樹脂に留まるものが疎水性中性物質です。

次に吸着されなかった親水性の物質を陽イオン交換樹脂に通すと塩基物質が吸着されます。続いて陰イオン交換樹脂で親水性酸が吸着され,残った液に親水性中性物質が分画されます(10ページ図4参照)。塩基物質には疎水性と親水性の塩基物質が含まれますが,疎水性塩基物質は無視できるほど少ないことがわかっています。こうして分画したものについて,有機炭素量や分子量分布,吸光度や蛍光強度を測ることで特性が評価できます。

図2 溶存有機物分画手法の概略図

分画装置の自動化

-

Q:お話を聞いていると,分画にはたいへん手間も時間もかかるようですね。今井:たいへん時間がかかる作業でした。たとえば200mℓのサンプルの水を毎分1mℓの速さで,空気が入らないように樹指に通す場合,200分間装置の前につきっきりになります。さらに,樹脂の洗浄や汚染を悶ぐためにさまざまな作業が必要です。実際の研究では季節や場所の違いを調べますから,たくさんのサンプルを分画するととになります。他の研究者がやりたがらないわけです。

私も初めはその作業をしていたのですが,数十日にも及ぶとさすがに音を上げてしまい,松重さんに分画装置の自動化を頼んだのです。 -

Q:実際に分画装置の自動化に取り組んだ松重さんにお聞きしたいのですが,自動分画装置とはどのようなものですか。松重:簡単にいうと,市販の装置にいろいろなイオン交換樹脂などを詰めた筒(分画カラム)を組み合わせて改良し,通水時間を制御するコンピュータを組み込んだものです。

-

Q:装置の開発はたいへんでしたか。松重:とくにたいへんだと感じたことはなかったですね。私は中学生の頃からラジオの回路を考えたり,部品を買ってきてはんだづけをしながらラジオを作ったり,改良するのが好きでした。パソコンが世に出る前のマイコンと呼ばれた時代にも,自分で配線しながらソフトもハードも組み立てていました。ですから,自分で考えながらハードとソフトをつなぐことには自信がありました。

いま,私の持っているこうした技術を研究所にいる学生たちに教えようとしているのですが,なかなかうまく伝わりません。私のような経験をしている若い人は少なくなっていますね。自分でハードとソフト両方のシステムを考え,配線などを変更しながら実際にはんだづけして動くものをつくる。そういう「つくる楽しさ」を覚えてほしいですね。

今井:私が米国に留学していたときも,研究を技術的にサポートしてくれるテクニシャンと呼ばれる人がいて,当時市販されていなかった装置をつくってもらった経験があります。こうした高度でオリジナルな技術的バックアップがないと,われわれの研究はなかなか進展しません。いま霞ヶ浦のほかに十和田湖など他の湖からのサンプルも分画していますが,これらを処理できるのも自動分画装置のおかげです。また,データの信頼性も向上しました。

難分解性溶存有機物の特性

-

Q:研究成果だけを見ていたのではわからない,研究の苦労やおもしろさが垣間見えるようなお話です。 さて,本題lこ戻ります。実際に霞ヶ浦の水を使い,難分解性溶存有機物を分画して,特性を把握したこ とにより,何がわかりましたか。今井:湖水や流入する河川水,渓流水や下水処理水などを調べましたが,すべてのサンプルでフミン物質と親水性酸が卓越していることがわかりました。ただし,サンプルによって分画分布が大きく異なっていました。湖水や下水処理水はフミン物質が思っていたより少なく,親水性酸が卓越していました。また流入する河川水については,河口付近の水は親水性酸とフミン物質が同程度でしたが,上流地点ではフミン物質の割合が高かったのです。さらに,サンプルごとの類似性を調べて見ると,湖水と下水処理水が似ていることがわかりました。

こうした結果は非常に興味深かったですね。このようなデータはそれまでほとんどありませんでしたし,論文などでは水中の溶存有機物はフミン物質だとされていたのですから。 -

Q:霞ヶ浦以外の他の湖沼についても同じような結果ですか。今井:ほとんど同じです。難分解性溶存有機物のトレンドについては長期間調べていないので確かなことはいえませんが,組成として主なものは親水性酸です。これまで調べた琵琶湖,手賀沼,諏訪湖,十和田湖,どこでも同じです。ちなみに東京湾もそうです。フミン物質が高濃度で存在するのは逆に非常に希なケースで,pHが低い湿原や泥炭地の水などに限られます。

難分解性溶存有機物の変動

-

Q:湖沼のCOD濃度は,温度の上昇によって湖沼の生物生産が活発化する夏に上がり,逆に冬に下がるといわれていますが,難分解性溶存有機物は季節によってどのような特徴がありますか。今井:琵琶湖で1984年以降,年平均COD濃度が増加している(図1参照)のは,主に冬季のCOD濃度が上がったことによるものです。夏と冬の差がなくなってきているのです。霞ヶ浦でもCODの季節変化がなくなってきています。以前は冬から春にかけて減少していたのですが,現在は年間を通してあまり変動しません。

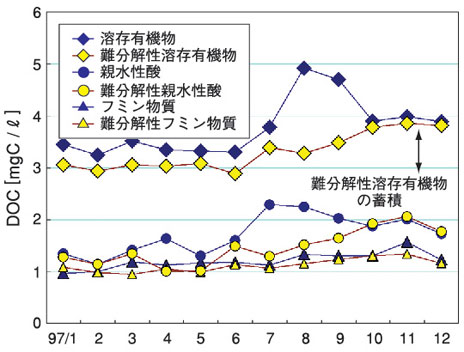

こうした現象の原因を探るためにも難分解性溶存有機物の季節変化を把握することが重要だと考え,毎月データを取りました。1997年の例ですと,秋から冬にかけて難分解性溶存有機物が増えていることがわかりました。それも,フミン物質ではなく親水性酸が増えていたのです(図3)。

霞ヶ浦に流入する河川水は,水量も溶存有機物の量も秋から冬にかけて極端に少なくなります。このため,冬から春先にかけて河川由来の溶存有機物の負荷は年間を通してもっとも低くなります。つまり,冬に難分解性溶存有機物が増えたのは,河川由来のものが原因ではないことになります。そこで注目されたのが,下水処理水です。

霞ヶ浦には下水処理水が直接流れ込んでいます。下水処理場のデータを元に霞ヶ浦に流入する処理水の量を調べてみると,冬期では,河川から流入する水量を100とした場合,下水処理水分は10〜20に相当します。さらに,難分解性溶存有機物の濃度は下水処理水の方が河川より高いのです。量と質の両面から見て,下水処理水の寄与は無視できないほど大きいことになります。

図3 霞ヶ浦湖心における溶存有機物および難分解性溶存有機物の動態(1997年)

難分解性溶存有機物の影響

-

Q:難分解性溶存有機物が増えることの湖沼環境への影響はいかがでしょう。今井:難分解性有機物は,浄水処理過程で生成される発がん性物質であるトリハロメタンなどの原因物質です。そのため湖沼が水道水源になっている場合は,水道水についての健康リスクの上昇が懸念されます。

-

Q:フミン物質はトリハロメタンの原因物質といわれていますね。今井:日本では1970年代から1980年代の初めにかけてトリハロメタンの生成に関する研究がさかんに行われ,その結果トリハロメタンの主な原因物質はフミン物質であるといわれていました。ところが,米国地質調査所の研究者らによって,水中からのフミン物質の分離・抽出方法が開発・確立されたのは1980年代の中頃なのです。つまり,日本で研究がさかんだった頃は,まだ水中のフミン物質を分離できていなかったのです。ですから実際に,分離したフミン物質のトリハロメタン生成能を測定した例はありませんでした。

そこで,私たちは湖水を分画して,フミン物質も含め溶存有機物のトリハロメタン生成能を測ってみました。実験では,フミン物質と親水性画分(親水性酸と塩基物質,親水性中性物質を合計したもの)について測定しました。その結果,親水性画分のトリハロメタン生成能はフミン物質よりも明らかに大きかったのです。もともと霞ヶ浦では親水性画分の方がフミン物質よりも約2倍も高濃度ですから,トリハロメタン原因物質としては,フミン物質よりも親水性画分の影響の方が大きいわけです。 -

Q:これまでの定説が覆ったのですね。研究のダイナミズムを感じます。ところで水道水へのリスクのほかにはどのような影響が考えられますか。今井:植物プランクトンへの影響があります。霞ヶ浦では1987年を境に,それまで常に優占していたアオコを形成するラン藻類のミクロキスティスの出現が少なくなりました。その代わりに,オシラトリア属などの糸状ラン藻類が優占するという,種組成に大きな変化が起きました。その理由としては,湖内のリン濃度が減少し,ミクロキスティスが増殖しにくい窒素とリンの比率になったという説がありました。ところが近年,リン濃度が上昇して1987年以前の状態に近くなっているにもかかわらず,ミクロキスティスは優占していません。

そこで私たちは,ミクロキスティスの減少には鉄が関係しているのではないかと考えたのです。窒素やリンと同様にラン藻類の成長に鉄は必須で,他の藻類よりも必要な量が多いのです。一方,難分解性溶存有機物,なかでもフミン物質は金属イオンと安定した錯体を形成し,鉄に対する錯化能が大きい。簡単にいえば鉄とくっつきやすいことがわかっていました。そこで,ミクロキスティスの増殖に,鉄と溶存有機物がどのように関係するのか調べました。霞ヶ浦の湖水200ℓからフミン物質を抽出・精製し, ミクロキスティスの培養培地に加える方法です。

まずフミン物質を入れない状態で培養実験を行いました。鉄の量を徐々に減らしていくとミクロキスティスの増殖は落ちていきますが,ある時を境にまた上昇に転じました。その原因を調べていくうちに,シデロフォアという物質が培地中から検出されました。シデロフォアは他の化合物から鉄を奪うほど鉄との結びつきが非常に強く,鉄を確保するためにミクロキスティスが放出する物質です。これによりミクロキスティスは鉄が少なくなっても生きられるのです。 -

Q:フミン物質はどのように絡んでくるのですか。今井:そこで,フミン物質を培地に加えて段階的に濃度を高めていったら,ミクロキスティスの増殖が止まったのです。シデロフォアが鉄と結合(錯化)する力よりも,フミン物質が鉄と結合する力の方が大きかったのです。霞ヶ浦では,湖水中の鉄のほとんどすべてはフミン物質などの溶存有機物とくっついてます。現在の霞ヶ浦のフミン物質濃度では,ミクロキスティスは鉄不足で増殖できないでしょう。

-

Q:見方を変えれば,フミン物質を使えばアオコの増殖を抑えられますね。今井:ミクロキスティスが優占するため池などにフミン物質をまけばアオコは消えるでしょう。ただし他にもいろいろな影響を考慮する必要があり,さらに大きな湖では,コストと労力を考えるとアオコ対策には現実的ではないかもしれません。

研究のこれから

-

Q:湖沼の難分解性溶存有機物については,研究の歴史も浅いですし,まだまだ未解明な部分が多いようです。今後,どのような研究が必要になりますか。今井:まずは物質収支をしっかりとしたデータに基づいて明らかにし,起源がどこかをもう少し明確にすることです。最近,水田に入る水と水田から出る水の量をチェックしながら難分解性溶存有機物を測定したのですが,水田からフミン物質は出ていないことがわかって驚きました。それまで水田はフミン物質の起源だと考えられていましたから。確かに代掻きをしたときはフミン物質の排出量は多いのですが,田植えから水がなくなるまで1年間の物質収支を算定すると,水田から出る有機物にフミン物質は少ないのです。逆にフミン物質は水田に吸収,蓄積されていて,出てくるのは親水性の酸であることがわかりました。こうした結果は,物質収支を明らかにすることで初めてわかってくるものです。

また,このほかに流域発生源モデルづくりを始めています。霞ヶ浦の場合,水をポンプアップして上流から流す揚水を行っています。恋瀬川(霞ヶ浦に流入する主要なニ河川の一つ)の流域だけで180台ぐらいのポンプがあります。今はこの揚水による再循環の影響をどう考えればよいか調査している段階です。地道ですが,こうした研究をしないと湖沼での水の収支が評価できないのです。

物質収支についての研究では,メインの測定項目として過マンガン酸カリウムCODではなくTOCを採用しています。TOCはすべての有機炭素を表わす指標で加算性がとても高いです。したがって,過マンガン酸カリウムCODを使うよりも,有機物の物質収支を明確に捉えることができます。

エピソード

-

Q:最後に研究で苦労したことやエピソードがありましたら,お聞かせ下さい。今井:ミクロキスティスと鉄との関係を調べていた時はたいへんでした。フィールド実験で,鉄が足りなくなるとミクロキスティスのある種はシデロフォアを出すらしいと報告されていたので,シデロフォアがあるとピンクに発色する試薬を使って,実験室で培養実験を繰り返していました。でも,なかなかピンクになりません。季節は冬で,ちょうど暖房が壊れていて,小さなガスストーブを持ってコートを着て研究室にこもっていました。

忘れもしない12月31日のことです。これで反応がなかったら,もうこの研究をやめようと思った最後の実験で,パッと試薬がピンクに発色しました。その時の光景はいまでも忘れられません。誰もいない実験室で,ガッツポーズを何回も繰り返しました。 -

Q:難分解性溶存有機物という未解明な部分が多い物質のなぞが,これから解き明かされていくことを考えると楽しみです。こうした研究成果が,実際に湖沼の環境保全対策に活かされていくことがぜひとも必要ですね。本日はありがとうございました。

メモ

-

水中の有機物の指標水質汚濁としての有機物の量を表わす指標としてはBOD,COD,TOCが主に用いられています。

・BOD:水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素量のことで,生物化学的酸素要求量といいます。河川の有機汚濁を測る環境基準項目になっています。生物によって代謝されやすい有機物,いいかえれば容易に分解する(易分解性)有機物の量を表わしており,生物に有毒な物質がある場合には正確に測ることができないなどの問題があります。

・COD:水中の有機物を化学的に分解した際に消費される酸素量のことで,化学的酸素要求量といいます。湖沼や海域の有機汚濁を測る環境基準項目になっています。ここでいう酸素の量は,酸化剤で酸化する時に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したものです。日本では過マンガン酸カリウムにより酸化させたときの酸素消費量を測定する,過マンガン酸カリウムCODが用いられています。この方法により多くのデータが蓄積されて有機性汚濁の指標として用いられてきましたが,酸化率が分析条件に依存するなどの問題も指摘されています。

・TOC:水中に含まれる有機物を全炭素量で表わしたもので,全有機炭素といいます。このうち溶存態のものを溶存有機炭素(DOC)といいます。BODとCODが酸素消費量を表わすのに対し,TOCは有機物そのものの量を示します。水道水については2003年の水道法改正により,有機物の指標として,従来の過マンガン酸カリウム消費量(過マンガン酸カリウムCODとほぼ同様)に代えてTOCが採用されました。

-

トリハロメタンクロロホルムをはじめとする4種類の化合物の総称で,発がん性が指摘されています。生成される量は有機物量および塩素量にしたがって増加します。

水道の原水に含まれる有機物(フミン物質など)と,浄水処理過程で用いられる塩素が反応して生成されることから,水道水の水質基準が設定されています。

トリハロメタン生成能とは,水サンプルをある一定の条件下で塩素を作用させて生成されるトリハロメタンの量のことです。

コラム

-

「難分解性溶存有機物」溶存態(水に溶けている状態)の有機物のうち,分解しにくいもの。ここでいう溶存態とは,孔径0.2〜1.0μmのフィルターを通過したものをいっています。分解しにくいとは,水温20℃,酸素が十分にある,暗所の条件下で,一定期間バクテリアによる分解を経た(生分解試験)後に分解しないで残るものをいいます。

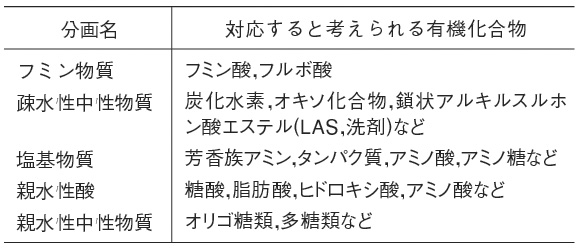

今回の研究では,難分解性溶存有機物をフミン物質,疎水性中性物質,塩基物質,親水性酸,親水性中性物質の5つに分け(分画),それぞれの特性などを調査しました。5つの分画成分に対応すると考えられる主な有機物質は右の表のとおりです。

なかでも難分解性溶存有機物の典型とされているのが,天然水中の溶存有機物の30〜80%を占めるといわれるフミン物質です。疎水性(水を嫌う性質)の有機酸で,分子量の大きいフミン酸と低分子のフルボ酸からなります。植物などが微生物により分解されて生成し,主に外から湖に流入する有機物です。フミン物質の研究は今日まで約2世紀にわたって行われてきましたが,その構造や機能など,全体像はいまだに解明されていません。

表 溶存有機物の分類

トピック

-

「自動分画装置」自動分画装置は,フラクションコレクターという分取装置とポンプ,流路切替装置を組み合わせ,分画作業をコンピュータで制御できるようにしたものです。サンプルを入れたびんからポンプで一定量をくみ上げ→それを樹脂の入ったガラス筒に通し→分画する,という作業を繰り返します。1本のサンプルの分画が終わったら,次のサンプルへと自動的に流路が切り替わるようにしてあり,最大で10本のサンプルを分画できます。また,実験の精度を高めるため分画前に行う純水と塩酸による洗浄も自動的に行います。

分画装置が自動化される前は,その都度,サンプルの切り替えなどの作業が必要で,1日に4〜5本の分画が限度でした。ところが,自動分画装置ができたことで,帰宅時に装置をセットしておけば翌朝には分画が済んでいることになり,実験の省力化とスピードアップにつながりました。

松重さんが作製した自動分画装置