水田農薬の環境中濃度を予測する

特集 リスク管理の戦略的アプローチ:リスク問題への分野横断による取り組みの重要性

【シリーズ重点研究プログラムの紹介:「化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム」から】

今泉圭隆

1.はじめに

農業を営む上で農薬は必要不可欠のものになっています。農薬によって、生産量が増えたり必要な作業が軽減したり病気や害虫の被害を防いだりすることができます。そういった利点がある一方、人や生態系への悪影響が懸念されているのも事実です。だからこそ、適切な農薬管理が必要であり、決められた使用量や使用方法等の順守や、上市前(市場に出る前)の安全性の評価や、環境中の実態把握が大切になります。上市前の安全性評価では、人健康影響や生態系への影響を試験等によって評価し、さらに安全を担保するための係数(不確実係数や安全係数)も加味した上で、使用の可否や使用方法などに関する判断を下しています。例えば、環境省は生態系保全の観点からより適切なリスク管理を行うために「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準」(以下、水産基準という。)を設定して、それが守られるようにしています。それでも未知の悪影響が顕在化することや想定外の状況が起きることがあり得るため、環境中の農薬の実態把握を続けることも同時に大切であると考えています。環境省では毎年農薬の実態調査を実施しています。ただし、対象農薬や場所を限定して実施せざるを得ないのが実情であり、どういった場所でいつどんな農薬を調査するかの判断が重要になります。その判断に対して、有効な“何か”を提供するためにコンピュータを用いた環境動態モデルを活用したらどうかと考えて研究をスタートさせました。なお、環境動態モデルや農薬の残留濃度予測モデルの構築と検証の概要については国立環境研究所ニュース30巻5号でも記事を書きましたのでご覧いただければ幸いです。

-

国立環境研究所ニュース 30巻5号

2.農薬の実態把握

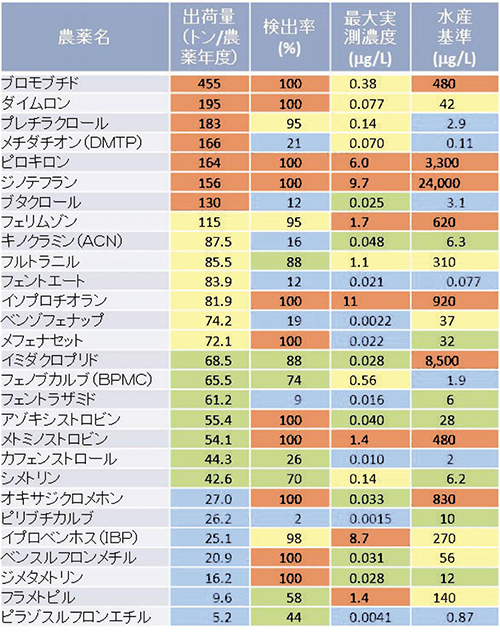

残留農薬の実態調査は環境省で実施されていますが、モデルの検証や実態の把握のためにはより多くの農薬について複数の場所で同じような条件で調査することが必要でした。そこで、地方環境研究所や大学との共同で実態調査を実施しました。ここでは、 2012年の7、8月に全国6地点で実施した河川水中農薬の調査結果をご紹介します。測定対象とした64物質(農薬とその分解産物)のうち54物質を検出しました。その中で、水産基準が設定されている28農薬に関して調査結果と関連する情報を表1に整理しました。

表1では28農薬を出荷量順に並べ、さらに列ごとに高い値から低い値まで赤、黄、緑、青の4色で同数分割しました。表からも明らかなように、出荷量が多いからといって検出率が高かったり検出濃度が高かったりする訳ではありません。こういった状況は、農薬の使用量や使用時期が地域によってばらついていることや、環境中での挙動が農薬によって異なることを反映した妥当な結果だと考えられます。また、水産基準値の高低がその農薬の出荷量を調整するような仕組みにはなっていませんので、水産基準値と出荷量の関連性が低いことも不思議ではありません。この結果から、実態調査の対象農薬を決める場面で、農薬の出荷量などの単純な指標だけで判断してはいけないということがよく分かりました。

なお、本解析は7、8月のみ実施した調査に基づいておりますが、他年度には春先からの実態調査を行っており、それらの結果でも出荷量と他の指標との関連性は見られませんでした。

3.環境動態モデル

農薬を対象とした環境動態モデルを構築する際に、まずは対象を水田農薬に限定しました。農薬は様々な場所で使用されており、その全てを対象にモデルを構築することは難しいと判断し、日本での農地に占める割合が高い水田に限定しました。なお、製品として売られている農薬(以下、農薬製剤という。)と、有効成分としての農薬(以下、農薬原体という。)を必要に応じて区別します。我々が構築してきた農薬排出予測モデル(PeCHREM)では、収集可能な情報のみに基づいて計算することが可能になるよう設計してきました。農薬製剤の出荷量や各農薬製剤中に含まれる農薬原体の量は日本植物防疫協会発行の「農薬要覧」で毎年公表されています。それらの情報や農林水産省で公表している都道府県別の稲作作業の実態調査結果などに基づいて、農薬製剤ごとに都道府県別の農薬使用時期を予測します。さらに、各農薬製剤には使用方法が決まっており、農薬製剤の散布量や散布方法などが記載されています。それらの情報に基づいて水田の中での農薬原体の濃度が散布後どのように変化するかを予測します。さらに、1990年に丸が日本農薬学会誌で報告した農薬原体の物性値とその農薬原体の流出率との関係式や、水田がどこに存在するかという土地利用情報なども用いて、いつどこでどのくらい農薬原体が大気や河川という環境に排出されるかを計算します。最終的に、日本全国で環境中の化学物質の動態を予測計算できるモデル(G-CIEMS)を用いて、日本全国の河川水中の農薬原体濃度の日間変動を計算しました。

4.モデルの検証

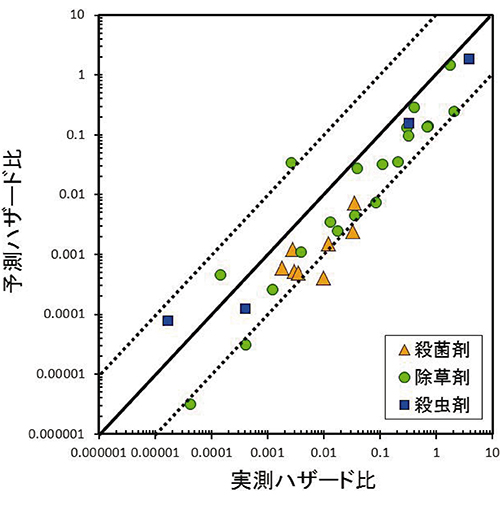

一般的に環境中の化学物質の実態を把握する上で重要なデータは環境中最大濃度です。また毒性が異なる様々な物質間でそのリスクを比較する際には濃度ではなく、生物への影響試験などから導き出した予測無影響濃度(PNEC:環境中の生物に影響を及ぼさないと予測される最大濃度)などとの比を用います。そこで、前述した水産基準値に対する河川水中最大濃度の比(以下、ハザード比という。)を検証のための指標としました。実測値としては、我々が4年間で実施した8地点での調査結果から、全ての結果の中の各農薬の最大実測濃度を用いました。ただし、その調査の頻度や期間、実施年度は地点によって異なります。一方、モデル予測値としては、実測調査を実施した8地点における各農薬の最大予測濃度を用いました。なお、モデルからは日平均濃度が出力されます。それぞれ、農薬ごとに実測ハザード比と予測ハザード比を算出し、相互に比較した結果が図1です。斜めの線(y=xの線)の近くに点が集まっており、モデルの予測結果が高い信頼性を有していることが確認できました。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤と用途が異なっていてもモデルの信頼性は共に高いことも確認できました。実態調査の対象とすべき農薬の選定において、本モデルの有効性は高いと判断できます。

5.おわりに

農薬に限らず日々多くの化学物質が開発され、生産されています。それらの恩恵を受けつつ、我々は豊かな暮らしを享受しています。ただし、化学物質の一部は人や生態系への悪影響が懸念されています。我々は化学物質の負の側面とも上手く付き合っていかなければいけないと思います。そのためにも、利用可能な情報をできる限り活用しつつ、賢く効率的に化学物質と付き合っていくことが重要ではないでしょうか。その一助になることを目指して、我々は日々研究を進めています。

執筆者プロフィール

最近、頭と身体の加齢に伴う変化を実感しています。そして、仕事とプライベート、集中と休憩、研究業務と非研究業務、そして炭水化物とタンパク質(脂質も含む?)の最適バランスについて日々頭を悩ませています。