環境汚染の生態リスクを定量的に評価する

●特集 生態リスク● 【シリーズ重点研究プログラムの紹介: 「化学物質評価・管理イノベーション研究プログラム」 から】

田中 嘉成

はじめに — 生態リスクとは何か

化学物質などが自然生態系におよぼす潜在的な悪影響のことを生態リスクと言います。生態系のかく乱には、化学物質や栄養塩負荷による環境汚染だけでなく、温暖化や乱獲、生息地の破壊や分断化、外来種の侵入など様々な要因があります。多様な毒性を示す化学物質の間や、化学物質とそれ以外の要因の間で生態リスクを比較評価するためには、数理モデルの活用による定量的な評価法の開発が必要になります。環境リスク研究センターでは、化学物質管理のための規制科学的研究の一環として、生態学的な視点に基づく生態リスクのモデリング手法の開発をおこなっています(『化学物質管理イノベーションプログラム』プロジェクト1「化学物質等の生態リスク評価・管理手法に関する研究」以下、「生態リスクPJ1」)。

生態系へのリスクをどうやって計ればよいか?

多くの種が生物間相互作用を及ぼしあうことによって成り立っている自然生態系(ここでは、河川・湖沼や内湾など、汚染物質の影響を最も受けやすい水系生態系を念頭に置きます)への影響を評価するために、生態系に生息するすべての種の毒性データを集めることはできません。そこで、生態系を維持するうえで特に重要な種(キーストーン種)に着目し、その種の個体群(同種個体の集団)が存続できるかどうかを基準にして生態系へのリスクを計ります。湖沼生態系ではそのような種として、植物プランクトン(緑藻類)や大型ミジンコ類(甲殻類枝角目の種群)が相当します。

また、個体群のレベルで生態リスクを計ることによって、化学物質によって様々な現れ方をする毒性影響(死亡、繁殖阻害、成長阻害、性比のかく乱など)を、個体群増加率の低下分として統一的に推定することができます。また、乱獲による個体数の減少や土地利用による生息地の減少による生態リスクを比較することも可能になります。

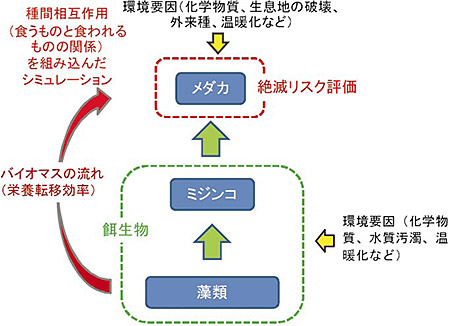

実際の生物群集は、食うものと食われるものの関係などによって種と種が結びついているので、ある種や特定の栄養段階に対する影響は、種間相互作用を介して生態系内の他の種や他の栄養段階に波及していきます。環境保全を目的に化学物質の使用規制を定めた化学物質審査規制法や農薬取締法では、生態リスク評価のために、水系生態系のキーストーン種として藻類、ミジンコ、魚(メダカなど)が、3栄養段階(1次生産者、1次消費者または植食者、2次消費者または捕食者)の代表種として選定され、試験用の生物種も指定されています。これらの種は、生態系では、食うものと食われるものの関係にあります。種間相互作用による生態系の機能の維持という観点からは、それぞれの栄養段階がバランスよく共存し、1次生産者によって生産されたバイオマスが効率よく最上位の魚にまで受け渡される必要があります。つまり、2次消費者(捕食者)の個体群増加率を指標として、生態系の健全性や機能を計ることができると考えられます。

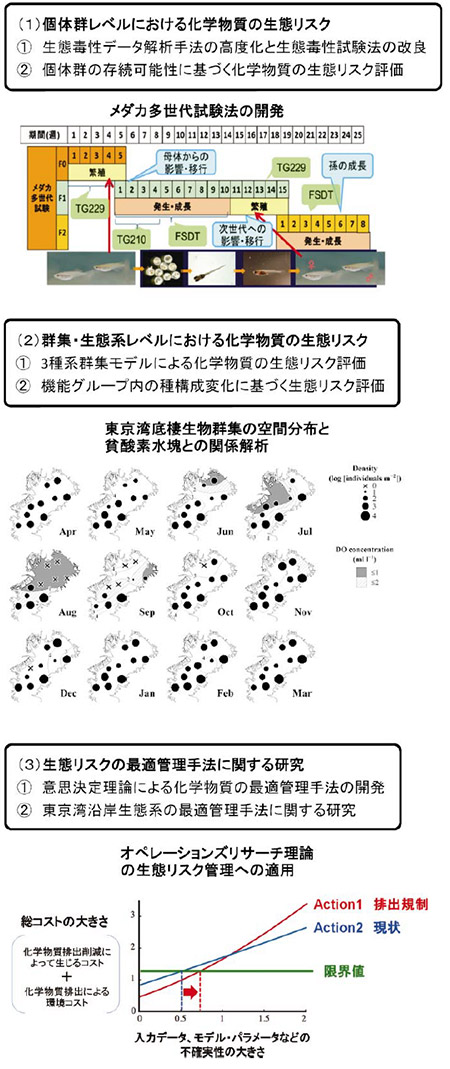

生態リスクPJ1では、このような視点にたって、生態リスクの研究を個体群のレベルと群集のレベルに大別し、サブテーマ1「個体群レベルにおける化学物質の生態リスクに関する研究」、サブテーマ2「群集・生態系レベルにおける化学物質の生態リスクに関する研究」を計画しました(図1)。サブテーマ①では、個体群レベルの影響評価に有効な生態毒性試験法の開発と数理モデルによる解析を連携させ、サブテーマ2では、後で述べる3種系の生態リスク評価モデルの開発とともに、東京湾の底棲魚介類や霞ケ浦の動物プランクトンの群集解析を通じて栄養塩負荷や化学汚染による生態系機能への影響評価を試みています。さらに、環境リスクを低減するための管理コストを考慮に入れた上での最適な管理計画を選定する数理的な方法を、サブテーマ3「生態リスクの最適管理手法に関する研究」で開発しています。今回の記事では、サブテーマ1と2の生態モデリングに関する部分を紹介したいと思います。

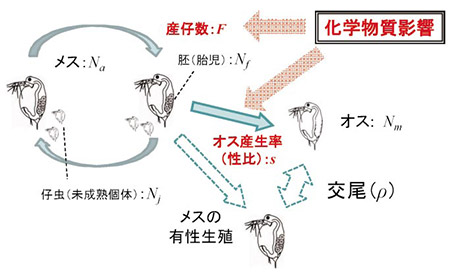

サブテーマ1では、生態リスクを個体群レベルで評価する手法の一環として、内分泌かく乱物質(いわゆる環境ホルモン)の作用をミジンコの性比のかく乱として捉える試みを行っています。ミジンコは通常、メス親が交配せずにメスの子虫を産む単為生殖によって増殖します。しかし、メスになるべき個体が内分泌かく乱物質の作用でオス化することによって、個体群の増加率は低下します(図2)。そこで、ミジンコの性比かく乱作用と一般的な繁殖毒性(産子数の減少)のリスクを比較するために、個体群増加率の低下として統一的に内分泌かく乱物質とその他の化学物質の生態リスクを評価します。

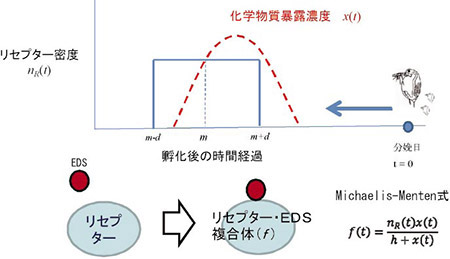

化学物質は、性比かく乱を誘発する受容体と、胚発生における限られた感受期にのみ結合し、その複合体の密度が性転換確率を決定すると仮定した数理モデルを作成しました(図3)。事例研究として、ピリプロキシフェン(昆虫成長制御剤)に対して行った性比および繁殖阻害試験のデータにこの解析手法を適用しました。コンピュータシミュレーションでパラメータを推定した結果、感受期は分娩前5±1日であること、毒性反応の不可逆性が高く、感受期間内の最大曝露濃度に左右されることなどがわかりました。

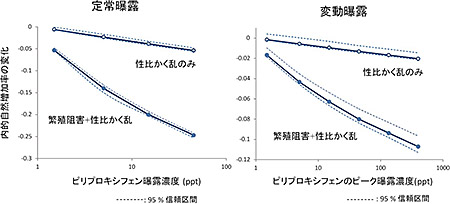

繁殖毒性に関しては、ミジンコの体内で化学物質濃度がどう変動するかを1次の毒物速度論モデルによってモデル化したうえで、繁殖影響モデルとして動的エネルギー分配モデル(DEBtoxモデル)を採用しました。DEBtoxモデルは、生物が摂食によって得たエネルギーを、繁殖、個体成長、基礎代謝などに分配するパターンを記述する生物生態学の数理モデルです。このモデルを利用すれば、化学物質の毒性による繁殖への影響を、卵細胞形成不全などの直接影響と、体成長の遅延を介する不可逆な間接影響を分けて推定することができ、化学物質の曝露濃度が時間的に大きく変動する場合でも、毒性反応をうまく再現できます。 これらの2つのモデルの結果をミジンコの個体数変動モデル(齢構成個体群モデル)に組み込むことによって、個体群増加率に対する毒性影響を推定しました。シミュレーション計算の結果、性比かく乱作用による個体群レベルの効果は、繁殖阻害による効果の4分の1程度であることが示唆されました(図4)。

群集のレベルで生態リスクを整理する

先にも触れたように、化学物質の生態影響を評価する目的で実施されている公定試験法は、藻類‐ミジンコ‐メダカのスクリーニング毒性試験から成り立っています。これらの種は、3つの栄養段階の代表種として選定されているのですが、実際の生態系ではこれらは種間相互作用によって結びついており、その相互作用を定式化したうえで生態リスクを評価しなければ、3種に対する毒性影響の相対的な重要さを明確にすることはできません。海外で施行されている化学物質管理を含め、現行のリスク評価法ではこのような生態学的方法が確立していないために、どの種も慢性的な影響を受けない濃度に基づいて基準を策定するしかありません。つまり、生態学的知見の不確実性により、リスクを過大評価しているかもしれず、異なる化学物質で算定された生態リスクの相対的大きさも、真のリスクランキングを反映しないかもしれません。

生態リスクPJ1では、食うものと食われるものの関係で連結された、3栄養段階の生物群集を模した生態リスク評価モデル(3種生態リスク評価モデル)を作成しています。さらに、生物体内における化学物質の濃度変化を近似する毒物速度論モデル、化学物質に対する生物の毒性反応を予測する毒性反応モデル、個体の成長・繁殖を表現する動的エネルギー分配モデルなど、生態学と異分野の環境化学や生態毒性学で研究されてきた数理モデルを生態学モデルと連動させることによって、生態学的なファクターを取り込んだ生態リスク評価モデルの作成に取り組んでいます(図5)。

3栄養段階モデルは、藻類‐ミジンコ‐メダカの年間個体数(密度)変動を再現するもので、モデルに必要な多くの生態学的パラメータは、淡水生物学上の知見と、野外におけるメダカの生活史やミジンコの季節的な密度変化を基に設定されています。化学物質曝露などの環境要因の影響は各段階に個別に作用しますが、種間相互作用を介してボトムアップ的に上位に波及するので、最終的な生態リスクは最上位種の個体群増加率ないし絶滅リスクで評価します。 解析できる生態毒性データは、(1)メダカの致死効果、(2)メダカの繁殖阻害、(3)メダカの成長阻害、(4)ミジンコの致死効果(遊泳阻害)、(5)ミジンコの繁殖阻害、(6)藻類の成長阻害です。これらは、経済協力開発機構(OECD)が定めている水生生物の生態毒性試験テストガイドライン(TG203魚類急性毒性、TG229魚類繁殖阻害、TG221ミジンコ繁殖阻害、TG201藻類増殖阻害など)をほぼ網羅しており、どんな毒性データも入力できます。通常(新規化学物質登録時)の、3種スクリーニング試験からは、(1)(4)(6)のみが得られます。詳細データが揃う場合と3種スクリーニング毒性試験しかない場合の推定リスクレベルの調整に必要な、①④⑥以外の毒性値のカタログ値の設定(外挿係数)も研究課題となります。 目下、主要な農薬(殺虫剤、除草剤)、界面活性剤、重金属から試算を始め、環境省が実施した生態リスク初期評価対象物質を含む多くの化学物質を網羅する予定です。

おわりに

登録されているものだけで何千種類にも及ぶ化学物質のリスク評価は、簡便で公平でなければなりません。実際の公的規制の場面(平成23年度に改正施行された化学物質審査規制法、農薬取締法など)では、藻類、ミジンコ、メダカなどの標準的試験生物を使った毒性値(急性もしくは慢性毒性値)と、環境中に存在すると予測される化学物質濃度との比率(ハザード比)に基づいたリスクベースの管理手法に改正されています。しかし、現時点では、リスクが危惧される化学物質に対して生態リスクを詳細に評価しなければならない場合にすら、十分に生態学の知見やモデリング手法が活用されているとは言えません。今後、生態リスク評価に生態学の手法や考え方を取り入れ、化学物質の管理手法をより合理的なものにすることが期待されます。

生態リスクモデリング研究室長)

執筆者プロフィール:

趣味は写真(風景・昆虫)と音楽(クラシックギター)です。そもそも小さいころから生き物(昆虫)が好きで昆虫学者を夢見て研究の道に入ったのですが、どう道を踏み外したか、学生のころは虫唾が走るほど嫌いだった数式をいじって過ごしている毎日です。研究の上では,基礎研究と応用研究とのバランスに腐心しています。