酸性霧

研究ノート

村野健太郎

霧の発生は、空気中に霧の核となる物質が多量に存在し、水蒸気量が十分で、空気が冷却した場合に起こる。山腹を吹き上げる空気が断熱膨張により冷却して発生する滑昇霧(カッショウギリ)や、地表に接する空気が地表の放射冷却によって冷却して発生する放射霧などが霧の代表的なものである。霧粒の直径は0.002〜0.1mmである。

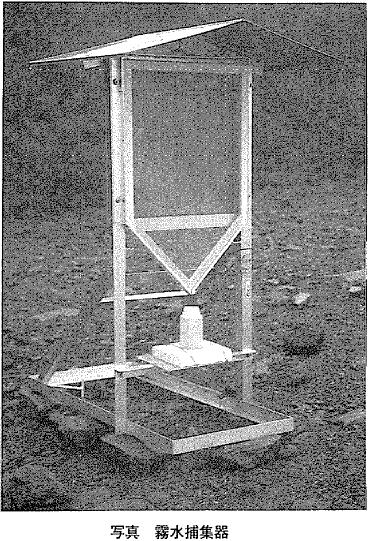

霧の分析は、霧水捕集器(縦に多数張った細線の後方にファンを付けて空気を吸引し、霧粒を細線に衝突させて捕集する。写真参照)で集めた霧水をろ過した後、pH、電気伝導度、陰イオン(Cl-、SO42-及びNO3-)、陽イオン(Na+、K+、Ca2+、Mg2+及びNH4+)などの測定を行う。

国内における霧の観測は筑波山、苫小牧、福岡県の三郡山、中国地方の三次盆地、関東平野南西部の丹沢山地や乗鞍岳で行われているが、我々は関東地方北西部の赤城山で調査を行った。関東平野で南東系の風が多くみられる夏期や秋期には、赤城山は関東平野において自動車や工場から多量に発生する汚染ガスの流れの風下に位置している。このため、赤城山で発生する霧はこの汚染ガスの影響を強く受ける。霧の発生直後は特に大気中の汚染物質を多量に取り込むため、pHが低く、汚染物質含量も高い。これまでに、最低のpH値2.9を示した発生直後の霧や、pH3台の霧が夜間8~10時間にも渡って発生するのを観測した。

日本の平均的な雨はpH4.7程度である。霧粒は雨と異なり微小滴であるため大気中での滞留時間が長い。また粒子が小さく、雨よりもpHが1以上低いことが多いので、植物への影響を考えた場合には酸性雨よりも酸性霧の方が影響が大きい恐れがある。

(むらの けんたろう,地球環境研究グループ酸性雨研究チーム)

目次

- 環境情報ネットワークを通じてみた環境庁・国立環境研究所・地方公害研究所のよりよき関係巻頭言

- 新任にあたって論評

- 退任にあたって論評

- 衛星観測プロジェクト−−− ILAS、RISプロジェクト −−−プロジェクト研究の紹介

- 粒子状物質を主体とした大気汚染物質の生体影響評価に関する実験的研究 −ディーゼル排気粒子(DEP)からの酸素ラジカル生成とアレルギー性疾患との関連について−プロジェクト研究の紹介

- 脂肪の熱分解によって生成する脂肪族低級アルデヒド類経常研究の紹介

- 大気中の化学反応過程の解明経常研究の紹介

- 平成3年度における地方公害研究所との共同研究についてその他の報告

- 環境にやさしいライフスタイル --- あなたはどこまでできますか?研究ノート

- NASAラングレー研究センターにて海外からのたより

- 表彰・主要人事異動

- 編集後記