研究者に聞く!!

Interview

世界の温暖化政策を前進させる最先端「気候モデル」の成果

江守 正多(写真左)

大気圏環境研究領域 大気物理研究室長

野沢 徹(写真右)

大気圏環境研究領域 大気物理研究室 主任研究員

大気圏環境研究領域 大気物理研究室長

野沢 徹(写真右)

大気圏環境研究領域 大気物理研究室 主任研究員

スーパーコンピュータを用いて、地球全体の大気・海洋の変化を計算する「気候モデル」は、最新鋭の気候変化の予測手段として脚光を浴びる存在です。いまだ解明されない部分も多い地球温暖化の実態に迫り、その対策にも貢献する画期的な気候モデルはどのように開発されたのでしょう。数々の難関も存在したこの研究プロジェクトを担当する二人の研究者に聞きました。

1:「温暖化」と「異常気象」は異なるもの

-

Q:あいつぐ異常気象のニュースもあって「地球温暖化」はいまや社会的な関心を呼ぶテーマです。この分野を専攻する科学者として、どんな印象をお持ちですか?江守:センセーショナルに取り上げられすぎる面がありますね。ある年の夏が暑かった、巨大ハリケーンが猛威を振るった、洪水被害が相次いでいる……すべて観測にもとづく事実ですが、その陰で例えば2003年などは梅雨が明けずに冷夏だったことは忘れられがちです。これらの現象は専門的な分類からいえば「異常気象」とされる内容で、地球の気候が「温暖化」したことを証明する現象とはいい切れません。

野沢:これは日々の天気を指す「気象」と、その気象を集めた数十年間の平均値を示す「気候」が混同されている状態なのです。自然界には長い時間の中で起こる「気候の揺らぎ」が存在します。おなじみの“エルニーニョ”は東太平洋の海水温度の上昇によって発生し、日本に冷夏や暖冬を引き起こすことはよく知られていますが、これなどは「気候の揺らぎ」の好例です。いま問題となっているのはこの「気候の揺らぎ」の上に人間の社会活動による影響が上乗せされて「気候」が変化し、地球の「温暖化」が進行しているのではないかというさまざまな分野の専門家からの指摘です。これらの気候システムの外側から与えられる変動要因を正確に計算に加えて「温暖化」をどこまで予測できるか、という課題が私たちに与えられた研究テーマです。たまたまの「異常気象」なのか、確実に進んでいる「温暖化」なのかを見きわめる作業といえるでしょう。

江守: これは誰もが日々感じる天候や気温の問題ですから、馴染みやすいテーマである代わりに実態は解りにくい。本当に温暖化は起こっているのか? 人間のせいで起こっているのか? このまま進めば何が起こるのか? こういった問題に対するコメントは、市民団体、政府、マスコミ、経済界などさまざまな立場から発信されています。

野沢:我々の課題として、気候の変化である「温暖化」は「異常気象」とは別物であるという認識を広めて行かなくてはなりません。これを混同して扱っていれば私たちは環境の変化を見誤る危険があります。自然界の「気候の揺らぎ」の陰で進行する「温暖化」を放置しておけば、おそらく地球の気候は引き返すことができない事態になる。科学的に立証されたその証拠が出そろいつつあるわけですから。

2:世界の温暖化予測、発展の経緯

-

Q: 30年ほど前までは「地球は寒冷化している」という学説が有力だったようですが、この見解はその後どういう経緯で変化していったのですか?江守:地球は10万年くらいのサイクルで激変してきた歴史を持っています。厳しい寒さの氷河期と、その間を埋める温暖な間氷期のくり返しですね。

この学説が定着した頃、ちょうど世界の気温も全般的に下降傾向にあったために、世界はいま間氷期から氷期に向かっているという「地球寒冷化」の説が唱えられたわけです。ところがその後の観測で産業革命以来、大気中の二酸化炭素(CO2)濃度が増加して地球の平均気温は長期的に見れば上昇を続けていることがわかってきました。

野沢:そのあたりが「地球温暖化研究」の出発点でしょうね。温室効果ガスの増加がもたらす気候変化を解明しなくてはならない必要が生じたのです。この研究テーマは世界中の気象に関するデータが基盤となりますし、研究成果を国家間で共有して将来への指針とする意味合いも強いので国際的な連携も求められるようになりました。代表的なものとしては世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)の協力のもとに設立されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)という機構があります。

江守:地球温暖化の問題はそれぞれの国情に照らしての主張や発表が行われるケースもあるので、IPCCには世界の科学者の合意をまとめ、それを各国政府にも認証させて対策を世界レベルで前進させる目的があります。国際的に通用する科学的知見として5〜6年に一度のペースでレポートを発表してきた実績があり、温室効果ガスの削減交渉など国家間の取り決めを行う際の基礎資料を作る役割を担っています。

IPCCで用いられる「SRESシナリオ」の概念図。将来の世界が経済重視(A)で進むか、環境重視(B)で進むか、国際化が進むか(1)、地域主義になるか(2)で場合分けし、それぞれの場合について将来100年間の二酸化炭素などの排出量を推定している。A1B、T、FIは、主に用いられる技術によってさらに分けたもの。IS92aは旧シナリオ。

3:試行錯誤の末に完成した気候モデル

-

Q:お二人を中心とする日本の温暖化研究がIPCCにおいてどのような評価を受けているのか、またその成果を手にされるまでの苦労話などもお聞きしたいのですが?江守:諸先輩のご尽力により日本でも温暖化の研究が本格化してきました。これは地球環境を専門に研究する地球フロンティア研究システム(現海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター)の発足とか、完成当時世界最大の演算能力を誇った「地球シミュレータ」(平成14年3月完成)が登場したことに象徴されています。気候変動を予測するためにはコンピュータ上で変動の様子をシミュレーションするプログラムを作る必要があります。これを「気候モデル」と呼ぶのですが、このモデルの精度が研究成果を左右する決め手となるのです。私たちの研究は東京大学の気候システム研究センターとの共同研究からスタートしました。ここは当時「気候モデル」の開発に本格的に取り組む世界でも数少ない機関で、国立環境研究所から転出された同センターの沼口敦助教授はこの分野における日本の第一人者でした。沼口さんとの共同研究で気候モデルを完成させ、私たちのグループとしては初めて、将来100年の温暖化予測実験を行ったのです。この成果はIPCCの第3次報告書にも記載され(図1)、ひとまず「我々のグループの研究成果を持ってIPCCに貢献する」という目的の端緒につけたのですが……。残念なことにその直後に沼口さんが事故で急逝されるというアクシデントに見舞われました。

野沢:私たちが沼口さんの後を引き継ぐ形となり、次の成果を目指す体制を作り始めたわけですが、このタイミングで横浜に地球シミュレータが完成します。これをきっかけに国立環境研究所、東京大学気候システム研究センター、地球フロンティア研究システムの3者の協力体制が固まり、多くの研究者たちが「気候モデル」をもとに「グループで温暖化実験を実施」し、「IPCCに貢献する」という共通目標を目ざして活動できる環境が整いました。世界最大級のデータ容量や演算速度からみても地球シミュレータが次のモデル開発の大きな武器となることは確実でした。

江守:私は、このタイミングで地球フロンティア研究システムに出向しました。目標はもちろんIPCCの第4次報告書への参画です。地球シミュレータを使えば世界一の計算ができるのですが、それには気候モデルの性能をそれに見合うように高めなくてはなりません。モデル中で気候を再現する最小単位である格子の大きさは「解像度」と呼ばれますが、まずこの解像度を高くしたモデルをうまく走らせるまでが一苦労でした。地球シミュレータの性能をじゅうぶんに活かすためには高速で走る、効率の良いプログラムを作らなくてはなりません。しかしその精度がいくらアップしても、現実の気候変動を忠実に再現できていないかぎり意味がないわけです。野沢さんとの連携で、モデルを改良するさまざまな努力を続けました。

野沢:江守さんがモデルの高度化を行っている間、私は気候システムの外部から気候に影響を与える様々な変動要因のデータを整備していました。過去から将来まで、より現実的なシミュレーションを行うためです。その後に、江守さんが地球シミュレータで数年間分をシミュレーションした高解像度のテスト版モデルを、横浜から国立環境研究所に送ってもらう。それを低解像度化し、こちらのスーパーコンピュータで100年間のシミュレーションを行うわけです。対象とするのは実際の観測データがある過去100年間の気候。その結果と比較してモデルがどのくらい正確に気候を再現できているか、誤差が出た部分は何が原因か、どんな変動要因をどう取り入れてモデルを作り直すべきか等を検討して江守さんにフィードバックする……この作業をIPCCが指定したデータ提出の締め切り(2004年8月)に間に合うぎりぎりまでくり返しました。

江守:モデルを1箇所修正した結果をテストするだけでも数週間も費やす、とういうようなハードな内容でしたが(笑)。でもおかげでエアロゾルの濃度変化が気候変化に及ぼす影響をどのようにモデル中で表したらよいかなど、いくつかの重要な点について検討が進み、それらを反映させた高水準のモデルが完成したのです。IPCCでの反響も大きく、第4次報告書では本文に我々の論文や学説が数多く引用される見込みで高い評価をいただくことができました。

地球シミュレータ

写真提供:独立行政法人海洋研究開発機構

図1 地球平均地表気温の変化予測

世界のさまざまな研究機構が予測した2100年までの地球平均年平均地表気温の予測を示したグラフ。一番高い数値の温度上昇を予測している曲線がCCSR/NIES(国立環境研究所)のモデル結果。(IPCC第3次評価報告書<2001年>より)

4:コンピュータは「気候」をこう再現する

-

Q: コンピュータで気候の変化を計算する」という作業は、具体的にどのようなものなのですか。江守:例えば地球シミュレータを用いれば、世界最高レベルの解像度で地球上の空間を格子に分割できます(解像度については7ページのコラム参照)。大気で300km、海洋で100km程度しかなかった従来の解像度が、それぞれ100kmと20kmレベルにまで細分化することが可能になりました。地球上の空気や水の流れは「流体力学」の物理法則に従うので、その流れの計算だけならば解像度を上げるほど正確な答えに近づくことができます。ところが気候システムの計算の中には流体力学の計算だけでは割り出せない要素も含まれています。それは「放射伝達」とか「雲や雨が発生するプロセス」とか「グリッドの目がとらえ切れない気象変化」といった事象なのですが、これらについては観測結果から得た半経験的な方程式を当てはめて計算するしかありません。この方法は一般にパラメタリゼーションと呼ばれますが、これを改良することがモデルの計算結果を実際に観測された気候に近づける重要なポイントとなります。なかなか計算結果が現実と一致しない時には、「どんな要素のどんな側面が欠落しているか」を的確に思い浮かべる一種のカンも働かさなくてはなりません。例えばモデルの計算結果が、実際に観測された気温よりも高くなってしまったとします。これはモデルの中では観測よりも「日射が強かった」とか「地表が乾燥していて蒸発が少なかった」などの原因が推測できます。前者なら雲とか大気中のエアロゾルが少なすぎる可能性を考えなくてはならないし、後者なら雨が少なすぎる可能性を考慮するために雨雲の分布の再確認が必要になる……そんな具合にさまざまなアングルから検証し、予測モデルの精度を高めてきたわけです。

野沢:私は気候変動要因の情報収集やデータを検証する研究を続けてきましたから、観測された気候変動の要因を推定する役割を担当しました。一方江守さんはモデルを高解像度化する部分を受け持つことで、もともと興味を持っていた地域規模の気候変化に関する研究をさらに進展させました。この研究における二人の役どころを解説すると、そんな感じになりますね。 -

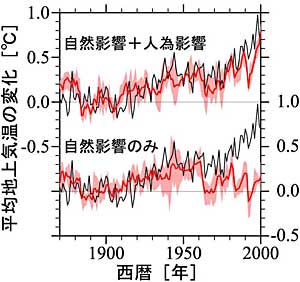

Q: この気候モデルによってお二人が得た予測の成果を簡単に解説してもらえますか。野沢:考えられる気候変動要因をすべて考慮に入れた気候モデルは、実際に観測された1970年以降の温暖化傾向を忠実に再現します。ところが自然起源の気候変動要因のみを考慮した場合には全く再現できません(図2)。つまり近年の温暖化傾向は人間活動に伴う気候変動が原因である可能性がきわめて高いことがわかりました。IPCC第3次評価報告書(2001年)においても20世紀後半の温暖化傾向は人間活動が原因であると指摘されていましたが、当時のモデルはいくつかの重要なプロセスや気候変動要因を考慮していませんでした。今回の研究ではそれらの問題点を改善して現状で考えられる要因をほぼ完璧に考慮しており、気候モデルの信頼性を高めることができたといえるでしょう。

江守:将来予測に関していえば、いままでは温暖化が進んだときの気温上昇量の分布は、大陸規模程度の大まかな特徴しか高い信頼性で予測することができませんでした。また気温、降水量などの平均的な変化予測は可能でも、極端に暑い日や大雨の頻度といった短時間の範囲内で起こる現象の変化の予測はできませんでした。それが、今回の地球シミュレータを用いた計算では時間的にも空間的にもより詳細な予測を行うことが可能になりました。このような気候予測によって、洪水被害が増えるかどうか、熱中症のような健康影響が増えるかどうかといった、より具体的な温暖化の影響評価を行うことが可能になったと考えています。

図2 過去130年間の平均地上気温の経年変化

全球年平均地上気温の経年変化のグラフ。黒線は、観測地を、赤太陽は、計算結果(初期値の異なる4実験の平均)を示している。観測、モデルともに1881〜1910年の平均気温を引いたもので、薄赤色の部分は初期値の異なる4実験結果のばらつきの範囲を表す。上段はすべて(自然+人為)の気候変動要因を考慮した場合、下段は、自然起源の気候変動要因のみを考量した場合を示している。20世紀最後の30年程度の昇温傾向は、人間活動に伴う気候変動を考慮しなければ再現ができない。

-

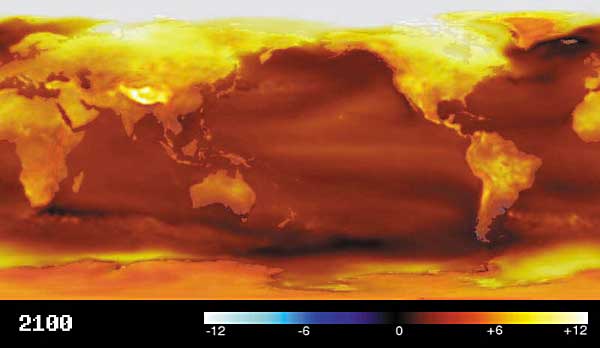

Q: 最後に、ご自分たちで予測した2100年の世界の気候(図3)を見ての率直な印象をお聞かせください。野沢:センセーショナルな結果ですよね。ただ、これはある将来像を想定した上での一つの可能性に過ぎません。温暖化していくことは間違いないと思いますが、その度合いは、今後の対策しだいで大きくも小さくもなるのだということもきちんと伝えていくべきと思います。

江守:確かにインパクトの大きい結果だと思います。これを見せて、社会に温暖化の危機感を煽ることも可能でしょう。しかし、社会の皆さんには「煽られた危機感」でなく、「正しい危機感」を持ってもらうべきです。そのためには、予測結果のうちどの部分の信頼性が高く、どの部分はまだ確信が持てないかということをきちんと説明する努力が今後とも必要です。一方で、まだ確信が持てない部分についてはしっかりと研究を進め、予測を進化させていきたいです。

図3 2100年頃の年平均地表気温上昇量の分布

シュミレーションされた2071〜2100年の平均地表気温上昇量(1900年を基準)の地理分布

コラム

-

地球温暖化の仕組みもしも地球が地表を暖かく保つ「温室効果」を持っていなかったら、地球の気候はどのように変わっていたでしょう。地球の表面は太陽からのエネルギーを受け取り、それとちょうど釣り合うだけのエネルギーを赤外線という形で宇宙空間に放出しています。地球表面は温度が高いほど大きなエネルギーを放出するので、このエネルギーの釣り合いを条件として地球表面の温度が決まります。「温室効果」がなかった場合の地球表面の平均温度は、およそ−18℃になります(図(1)「温室効果がなかったら・・・」)。

しかし、現実の地球には温室効果を持つ大気が存在します。地球表面から放出された赤外線の一部は大気によって吸収され、さらに大気からは地球表面に向けて赤外線が放出されています。その結果地球表面は太陽と大気の双方からエネルギーを受け取ることになり、平均温度はおよそ15℃というレベルに保たれるのです(図(2)「温室効果があるので・・・」)。

地球の大気に温室効果をもたらしている物質は水蒸気や二酸化炭素(CO2)といった微量成分です。この大気が持つ温室効果は自然現象であり、人類の産業活動が始まるはるか前から地球表面の温度を適度に保つ役割を果たしてきました。地球温暖化とは大気中のCO2が人間活動によって増加し、温室効果を強めることで起こる現象のことです。温室効果が強まると地球表面から放出された赤外線が大気によって吸収される割合が上昇し、大気から地球表面に向けて放出される赤外線も増大。その結果、地球表面が受け取るエネルギーが大きくなり地球温暖化が進行するのです(図(3)「温室効果強まると・・・」)。

地球のエネルギーバランスの概念図

黄色い矢印は太陽からのエネルギー、赤い矢印は赤外線からのエネルギーを表している

-

温暖化予測とは?このまま地球温暖化が進むと100年後の世界ではどんなことが起こるのか……。この予測を行うためには、いくつかの手順が必要になります。まず始めは、世界の社会経済がどのように発展するかについてのシナリオ作り。これは客観的な予測のもとに作成することは不可能なので、いくつかのケースを想定した複数のシナリオを用意しなくてはなりません。次にそれぞれのシナリオについて人口、経済、技術といった諸要素の変化を考慮しながらCO2などの排出量を推定し(これを「排出シナリオ」と呼びます;左図)、次いでこれらのCO2などの物質がどれくらいの割合で大気中に残るかを計算します(CO2の場合、現在では人間活動により大気中に排出された総量の約半分が陸上生態系と海洋によって吸収され、残りは大気中に残ります)。ここまでの手順でCO2などの大気中濃度の将来シナリオが完成するのですが、これを前提条件として、さらに気候モデルによる将来予測シミュレーションを行います。気候モデルの計算を行えば、シナリオ毎に温暖化によって将来の気温や降水量が世界の各地域でどのように変化するかという予測を立てることが可能。この予測結果を用いれば、最終的には水害、水資源、農業、健康などの様々な分野についてどのような影響があるかを推定して対策に役立てることができます。

-

気候モデルと解像度「気候モデル」とは、地球の気候の仕組みをコンピュータ上に再現するシミュレーションプログラムのこと。CO2が増加すると地球はどうなるか……など、実際には実現不可能な実験を「コンピュータ上に再現した地球」であるこのモデルを使って行うことができます。気候モデルにおいては大気と海洋を水平・鉛直の格子(マス目)に分割して表現しますが、この格子が大気・海洋の現象を再現する最小単位です。この格子の細かさは「解像度」と呼ばれ、コンピュータの計算能力が大きいほど解像度を高く(格子を細かく)することができ、より小さい空間における詳細な現象をとらえることができます。従来のスーパーコンピュータ上で大気と海洋の両方を結合した気候モデルを作成した場合、大気の水平の解像度は300km前後というレベルが限界でした図 中解像度モデル)。しかし世界最大規模の「地球シミュレータ」の登場により、100kmの水平解像度が実現(図 高解像度モデル)。中解像度モデルでは表現することができなかった数100kmの大きさの熱帯低気圧も、高解像度モデルの使用により表現することができるようになりました。

気候モデルにおける日本付近の格子

異なる解像度の気候モデルにおける、日本付近の格子表現。高解像度モデル(およそ100km格子)では、日本の太平洋側と日本海側の気候の違いが表現できるが、中解像度モデル(およそ300km格子)では表現できない。

-

データ“転送”ならぬ“配送”?この研究においては世界最大級のスーパーコンピュータが採用され、大気海洋結合モデルとしては世界最高の解像度(高解像度版)でのべ1000年程度、標準的な解像度(中解像度版)ではのべ20000年程度の温暖化予測の計算が行われました。モデルから出力される1年分のデータ量は高解像度版で約60GB、中解像度版では平均3GB程度であり、少なくとも120TB以上(1TB=1000GB)ものデータが計算によって生成されたことになります。横浜の地球シミュレータから当研究所へ持ち込まれたデータは約40TB(全体の約1/3)。これだけの容量をインターネット経由で転送することは物理的にも時間的にも不可能で、大量の外付けHDD(ハードディスクドライブ)にデータを格納して宅配便でデータを送る“配送”がくり返されました。

多量の大容量HDD(ハードディスクドライブ)の山

国立環境研究所・大気物理研究室の計算機室の様子。奥に見える箱の山が、地球シミュレータとの間のデータ搬送に用いたハードディスク。