HarmoNIES No.7

君に会えるまで

君に会えるまで

無限に広がる微生物の世界の中で

私たちは毎日、たくさんのごみを出している。それでも町がごみだらけにならなくて済んでいるのは、収集してくれる人がいて、処理してくれるシステムがあるからだ。とてもありがたい。自然界もそれと似ている。枯葉や死んだ動植物であふれかえらないのは、それらを分解する役割を引き受けている存在がいるからだ。その中でもヒーロー級に活躍するのは微生物である。彼らはまた、汚れた水を浄化する上でも重要な役割を果たしている。それなら環境汚染物質を含むような高度に汚染された水も浄化できるのだろうか。

キーワード:微生物、環境汚染物質、水の浄化、PFAS

”人間は発展のためにどれだけ自然に負担を強いてきたのだろう。

自然と仲良くしながら人間も良くなっていく方法はないだろうか。”

私たちは毎日、たくさんのごみを出している。それでも町がごみだらけにならなくて済んでいるのは、収集してくれる人がいて、処理してくれるシステムがあるからだ。とてもありがたい。自然界もそれと似ている。枯葉や死んだ動植物であふれかえらないのは、それらを分解する役割を引き受けている存在がいるからだ。その中でもヒーロー級に活躍するのは微生物である。彼らはまた、汚れた水を浄化する上でも重要な役割を果たしている。それなら環境汚染物質を含むような高度に汚染された水も浄化できるのだろうか。

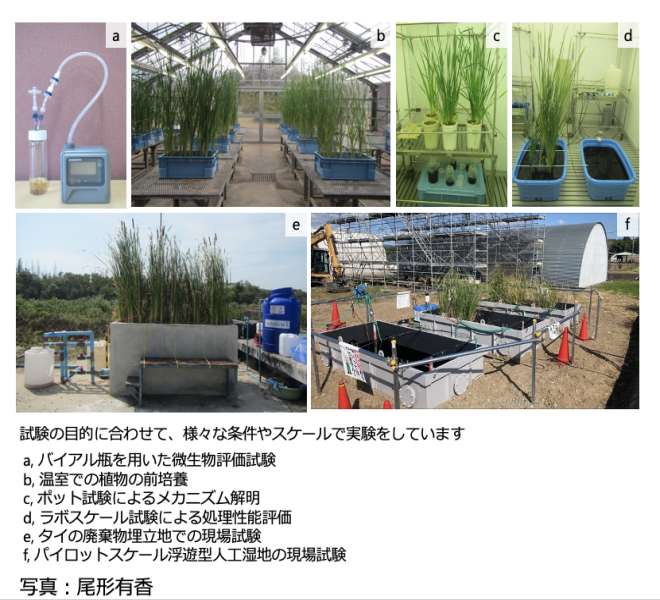

今回は、微生物の力を利用して、埋立地からの浸出水のような高度に汚染された水を浄化する研究されている尾形有香さんにお話を伺った。

大掛かりでなくても

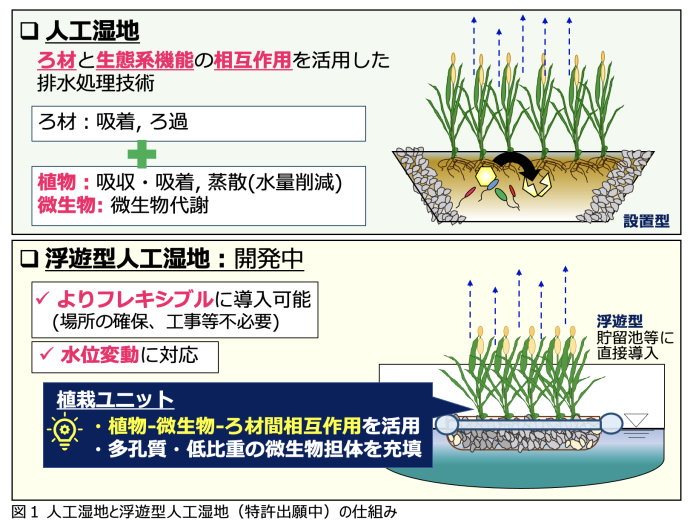

高度に汚染された水を浄化するには長期的にお金がかかる。豊かな国はすでに資金の負担を負いながら大掛かりな処理施設で高度な水処理を実施しているが、資金の限られた国ではそうはいかない。そのため汚染水が生活のすぐそばまで来てしまう。どうしたら人々の暮らしを守れるだろうか。そういう場所でも導入できるような、安くて簡単で、エネルギーもほとんど要らなくて、維持管理がラクにできて、長期的に環境汚染を未然に防ぐことはできないか。こうして尾形さんがたどり着いたのは生物の機能を活用した技術であった。

相乗効果

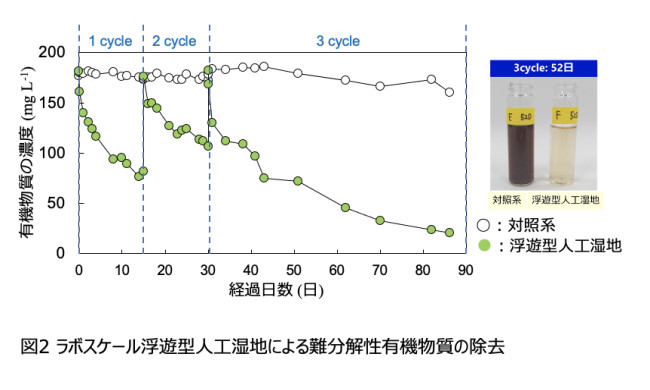

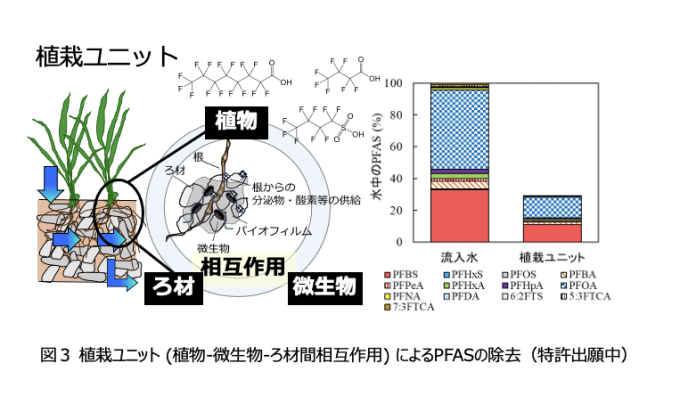

尾形さんはまずろ材や植物を使って色々な条件で浄化性能を調べてみた。植物だけでは浄化の能力は低く、ろ材だけでも効果は限定的だった。でも両者を組み合わせたときに高い浄化性能を発揮することがわかったという。ろ材と植物を組み合わせたときの効果は飛躍的で、1+1が100にも1000にもなるかのようだった。それは、植物の根に微生物が集まって繁栄し、ろ材との相互作用が発生するためだった。これは期待以上の結果だった。この相乗効果を利用しない手はない。微生物の可能性はどれほどなのか。予想を遥かに上回るこの結果にワクワクしながら、尾形さんは研究にのめり込んでいったそうだ。どうすればろ材、植物、微生物の3つが生み出す相乗効果を活用し、その力を最大限引き出せるのかと。

微生物はまるで無限の世界

微生物とは、目に見えないほど小さなサイズの生物のことで、その種類は非常にたくさんある。物を腐らせたり、分解したり、土壌の中で活躍して美味しい野菜を実らせるのに一役買ったり、発酵してお酒を作ったりというふうに生活のあらゆる場面で働いている。水をきれいにする過程でも微生物は活躍している。

だが、ひとくくりに微生物と言ってもその種類はどれほどあるか、その全容はまるでわかっていないと尾形さんは教えてくれた。ましてやそれぞれの微生物にはどんな性質があるかなど、わかっていないことだらけなのだそうだ。知れば知るほど微生物という生き物は謎だらけ。まさに無限の世界をのぞいているようだ。ただその中から1種類だけを取り出すことに成功し、結果として特性を調べたり最適条件を調べたりできるようになった、尾形さんの名前を冠した菌もある。どれだけ大変な作業なのだろう。失敗を乗り越え粘り強く研究を続けた尾形さんの熱意を物語っている。

変わらない思い

不可能を可能に

とはいっても実際の自然の中では空気中でも水中でも土壌中でも複雑な反応が重なり合っていて、その中から特定の作用をする微生物を発見したりそれを取り出したり、特定の微生物に対して効果的な条件を見つけ出すことは非常に骨の折れる作業である。集まる微生物の種類により効果の強弱も変わってくることもわかってきたという。でもそれがうまくいけば、自然界では分解できないと言われているような有害物質を除去できるようになる可能性があるという。処理のために大掛かりな処理施設を運営したり長期間にわたり薬品を使ったりする代わりに植物や微生物などの自然の力で分解できれば、それほど素晴らしいことはないと尾形さんは言う。いずれいろんな場所でこの力を活用した技術が導入されていくのがとても楽しみだ。

自然と手を取り合って

尾形さんは、このように植物やろ材と微生物の相互作用のような自然の力を発見しその力を借りて仲良くなることで、高度な汚染水を浄化する仕組みができないか追求し開発してきた。そしてこれからも常に望むのは、人間の発展とともに汚れてしまう水をきれいにする性能を高めつつ同時に生き物が戻ってくるような効果、なるべく環境に負荷をかけずに生態系にも有用な、「両方に優しい」を叶えるような仕組みを作ることである。尾形さんは今日も無限に広がる微生物の世界と向き合い続ける。

PFASとは

植栽ユニットによるPFASの除去

関連論文

- Ogata Y., Matsukami H., Ishimori H. (2024). Per- and polyfluoroalkyl substances removal from landfill leachate by a planting unit via interactions between foamed glass and Typha domingensis. Chemosphere, 363, 142865.

- Ogata Y., Yamamura S., Nakajima N., Yamada M. (2024). Development of a floating constructed wetland for landfill leachate treatment and its potential to remove recalcitrant organic matter. Water Research, 263, 122154.

- 尾形有香 (2021) 人工湿地システムを活用した熱帯地域における埋立地浸出水の環境負荷低減─持続可能な埋立地浸出水管理に向けて─. バイオインダストリ, 38 (7), 18-26

- 遠藤和人, 尾形有香 (2021) 最終処分場からのPFASs,PCNs の長期的な排出予測に向けて. 廃棄物資源循環学会誌, 32 (1), 50-62

特許

- 尾形有香, 中嶋信美, 山村茂樹, 山田正人. 浮遊型人工湿地. 特願2021-035670

- 尾形有香, 松神秀徳, 石森洋行. ペル及びポリフルオロアルキル化合物の除去方法. 特願2023-144575

バックナンバー

お問い合わせ

〒305-8506

茨城県つくば市小野川16-2

国立環境研究所

企画部国際室