人為起源ハロカーボン類の観測研究

研究をめぐって

大気中VOCはローカル〜グローバルスケールの様々な環境問題に関与しています。それらの問題解決、実態解明、将来予測のための研究が世界中で進められています。ここでは、地球環境に関わる植物起源VOCと人為起源ハロカーボンについてその観測研究の動向を簡単に紹介します。

世界では

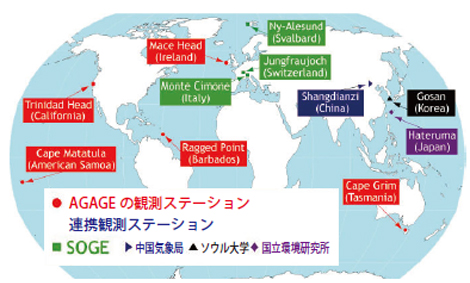

成層圏オゾン破壊、地球温暖化などで問題になる大気中ハロカーボンの観測は、J.E.Lovelock博士(英)が自身で発明した電子捕獲型検出器(ECD)を使って、大気中にCFC-11の存在を見出したときに始まりました(1971年)。1974年にMolinaとRowland両博士によって大気中CFCが成層圏オゾンを破壊する可能性が指摘されてから、世界各国で観測が行われるようになりました。現在、組織的観測として代表的なものはMITのRonald Prinn教授を中心としたAdvanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE)プロジェクトで、1978年から世界の5地点(地図参照)でハロカーボンのバックグラウンドモニタリングを進めています。また、米国のNOAA/ESRLもフラスコサンプリングによるハロカーボン観測を1977年に開始し(現在は12地点で継続)、1986年以降は6地点でオンライン観測も実施しています。AGAGEはヨーロッパのSystem for observation of halogenated greenhouse gases in Europe(SOGE)(アイルランド、スイス、ノルウエー、イタリアで観測を実施)、国立環境研究所(波照間島と落石岬で観測)、韓国・ソウル大学(チェジュ島・Gosanで観測、2007年~)中国気象局(Shangdianziで観測、2009年~)など、代替フロンを含むハロカーボンのオンライン観測を実施している他機関と連携しています。

国内では

東京大学は、1979年から北海道で、1981年から南極昭和基地でフラスコサンプリングにより、ハロカーボン類の観測を続けています。また、環境省が1988年から北海道及び川崎市でハロカーボン15物質の観測を実施しています。気象庁では、1990年から岩手県三陸町綾里で特定物質(ハロカーボン類のうち、オゾン層破壊物質として政令で定められているもの)のオンライン観測を始めると共に、観測船「凌風丸」によって北西太平洋における特定物質の観測を行っています。また、多くの地方自治体においても、特定物質の大気中濃度の測定が行われています。

国立環境研究所では

1990年代後半に南北両半球におけるVOCモニタリングの一環として、代替フロンの測定を開始しました。東アジアにおけるハロカーボン類の排出実態を把握するために、独自に高頻度の自動VOC連続測定システムを開発し、波照間島(2004~)と落石岬(2006~)で無人の高頻度オンライン観測を実施しています。データを国際的に共有するため、標準ガスの他機関との相互比較を進めています。観測を基に経年変化の解析や東アジアにおけるハロカーボン排出分布の解析に取り組んでいます。