気候予測の不確実性をより良く理解する

【シリーズ重点研究プログラムの紹介:「地球温暖化研究プログラム」から】

小倉 知夫

今世紀末の世界平均気温を予測する際、その結果は「20世紀末と比べて2.6-4.8℃上昇する可能性が高い」という具合に、ある幅を持った数値で表現されることが一般的です。数値が幅を持つということは、気温の予測がそれだけの不確実性を持つということです。そして、この不確実性の幅は温暖化の社会経済的な影響を評価する際に無視できないほど大きいのが現状です。では、こうした不確実性の幅はどのような仕組みで生じているのでしょうか。どうにかして不確実性を減らすことはできないものでしょうか。気温の予測は数値シミュレーションによって行われますので、その仕組みに基づいて考えてみたいと思います。

シミュレーションを行う際は、まず地球上の大気、海洋、海氷、陸面を「格子」と呼ばれる小さな空間に分割し、各格子に変数を割り当てます。例えば大気の場合、変数は風速の東西成分u、南北成分v、鉛直成分w、気温T、水蒸気量qなどで、これらの変数の値が各格子の状態を表すと考えます。格子の大きさは水平方向におよそ100km、鉛直方向におよそ10m~1kmに設定することが現在は一般的です。次に、各格子に割り当てられた変数が満たすべき関係を方程式として表現します。再び大気の例を挙げるとエネルギー保存則、運動量保存則、質量保存則、状態方程式が当てはまります。以上の方程式を連立させて解けば全ての格子における変数の将来の値を予測できます。ただし、方程式を解く際はコンピュータプログラムを用いて数値的に解く、つまり数値シミュレーションを行う必要があります。この時に使われるコンピュータプログラムを私たちは「気候モデル」と呼びます。気候モデルには大気中の温室効果ガスとエアロゾルの濃度(または排出量)を入力条件として読み込ませます。気候予測を行う際は読み込ませる値を徐々に変化させながら数百年分の数値シミュレーションを行い、気温や降水、大気の循環等が変化する様子を観察することになります。

気候モデルで解く方程式は基本的に物理法則に基づくものですが、格子より小さな現象を表現する未知の項を含むため、その値を推定する必要があります。具体的には積雲対流、放射、雲、乱流などの影響を表現する項が当てはまり、これらの項は「パラメータ化」と呼ばれます。一つ例を挙げて説明します。大気中の水蒸気量が増えて相対湿度が高まると、雲ができやすい環境になります。そうしてできた雲の一つ一つは格子よりはるかに小さいとしても、雲が集まった集合体を考えると、太陽光を反射したり赤外線を吸収するなどして、格子平均の気温に少なからず影響します。そこで、そうした小さい雲の集合体が格子の中で占める面積を格子平均の相対湿度の関数として表現することがあります。格子平均の相対湿度が高まると雲の集合体の面積も増加する形にします。これがパラメータ化の一例です(ここでは説明のため単純な例を示しましたが、実際のモデルでは相対湿度以外の要因も考慮して複雑な手順で雲の面積を求めます)。パラメータ化は観測データや理論的な考察から構築された数式であり、物理法則とは違い不確実性が含まれます。つまり複数の異なる数式が提案されており、どの数式を採用するかはモデル開発者の判断次第ということです。また、数式には様々な係数が含まれており、その値は多くの場合不確定です。従って係数にどの値を割り当てるかもモデル開発者の判断次第です。パラメータ化の数式や係数の値を変更してシミュレーションを行えば、変更前と比べて異なる結果が得られます。冒頭で述べたような気候予測の不確実性(数値の幅)は、多くがここから生じているのです。数式が変わることで生じる不確実性を、気候モデルの構造が変わるという意味で「構造不確実性」と呼びます。一方、係数の値が変わることで生じる不確実性は「パラメータ不確実性」と呼んで区別します。

パラメータ不確実性と構造不確実性によって気候予測にはどの程度の幅が生じ得るのでしょうか。これまで1-2個の気候モデルに注目してパラメータ不確実性を調査した研究は報告されていますが、パラメータと構造の両方の不確実性について系統的に調べた研究は世界的に見ても例がありません。そこで地球温暖化研究プログラムでは東京大学、国立環境研究所、海洋研究開発機構で共同開発している気候モデルMIROCを用いて、パラメータと構造の両方から生まれる不確実性の評価に取り組みました。MIROCの二つのバージョンであるMIROC3とMIROC5を比べるとパラメータ化の部分に多くの違いがあります。そこで、まずパラメータ化の中から気候予測に影響が大きい積雲対流、雲、乱流の3つに注目し、MIROC5のパラメータ化をMIROC3のものに戻すことで構造の異なる8例のモデルを作成します(表1)。次に8例のそれぞれのモデルについてパラメータ化に含まれる係数の値をランダムに変更することで合計136例のモデルを作成します。最後に136例それぞれのモデルについて温暖化シミュレーションを実施し、気候感度を計算しました。気候感度とは、大気中の二酸化炭素濃度を2倍にした時の世界平均気温の変化幅であり、気候予測の不確実性を測る目安として一般的に用いられます。136例の気候モデルによる温暖化シミュレーションというのは莫大な量の計算です。これを数ヶ月間で終わらせるために、私たちは国立環境研究所のスーパーコンピュータ“NEC SX-9/A”を使用しました。

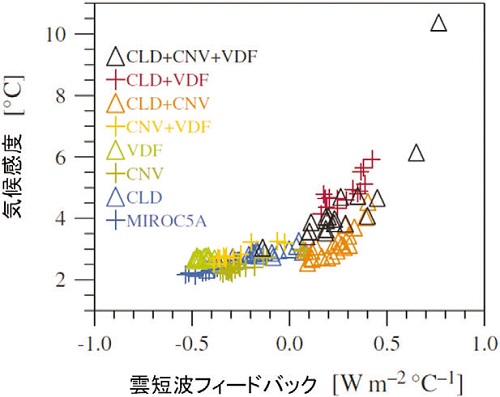

シミュレーションの結果、気候感度は2.2-10.4℃の範囲に分布することが分かり、さらに、気候感度が雲短波フィードバックと関係する様子が確認できました(図1)。雲短波フィードバックとは「気候が変化するにつれて雲が太陽光(短波放射)を反射する強さがどれほど変わるか」という指標です。例えば、温暖化に伴い雲が減り、雲が太陽光をあまり反射しなくなる場合、つまり地球による太陽光の吸収が増える場合、太陽光の吸収増加が温暖化を促進する、という意味で雲短波フィードバックは正の値となります。そのようなモデルほど気候感度が高い傾向にある、ということを図1は示しています。

世界各国の研究機関で近年開発された気候モデルを用いて気候感度を計算すると、その値は2.1-4.7℃の範囲に分布することがIPCC第5次報告書に記されています。それに比べると2.2-10.4℃は非常に広い幅です。私たちは今まで不確実性の幅を過少評価していたのでしょうか。この問いに答えるためには、MIROC3/5から作成した136例のモデルの信頼性を検討する必要があります。そこで地球温暖化研究プログラムでは、136例のモデルを用いた現在の気候のシミュレーション結果から、気候感度や雲短波フィードバックと統計的に関係の深い変数を探し出しました。さらに、探し出した変数を観測データと比較することで、各モデルの気候感度や雲短波フィードバックの信頼性を間接的に評価しました。その結果、10.4℃のように極端に高い気候感度を示すモデルは信頼性が低いことが分かりました。そうしたモデルを棄却した場合、気候感度の上限は10.4℃から4.7℃付近まで下がります。つまり気候感度の不確実性の幅について今回の研究結果はIPCC第5次報告書の内容と概ね整合的であり、その信頼性を高める結果が得られたことになります。

気候感度の不確実性を評価する場合、世界各国で開発された複数の気候モデルで温暖化シミュレーションを実施し、その結果がどの程度のばらつきを示すかが重要な情報源となります。不確実性が生じる原因を理解するには海外の研究者と協力し、気候モデルの細部について情報交換することが不可欠であり、今後もその必要性は変わりません。しかし、今回の研究結果は一つの気候モデル(MIROC)でシミュレーションを実施した場合でも、構造とパラメータ設定値に起因する不確実性(結果のばらつき)をある程度再現できることを示しています。自分の手元で開発/運用しているモデルから情報を得られるのですから、不確実性の理解を目指す研究者にとって朗報であり、貴重な前進です。今後は、136例の温暖化シミュレーションから得られる情報を活用して、雲短波フィードバックに不確実性が生じる物理的な仕組みについて理解を深める研究が重要となります。また、気候予測の信頼性を高めるために気候モデルを改良する努力も必要です。地球温暖化研究プログラムでは、このような取り組みを通して気候予測の不確実性の理解と低減、ひいては温暖化の影響評価における信頼性の向上に寄与することを目指しています。

執筆者プロフィール

宮城県で生まれ、神奈川県で育ちました。古気候への興味から研究の世界に入り、海氷、雲、気候感度に関わる仕事に参加してきました。気候モデルの改良を通して予測の信頼性を高め、不確実性を低減させることが目標です。