震災・原発事故後の福島県沿岸における

魚介類群集の変遷

特集 生態影響の包括的・効率的な評価体系の構築を目指して

【研究ノート】

児玉 圭太

はじめに 〜震災・原発事故が福島県沿岸にもたらした影響〜

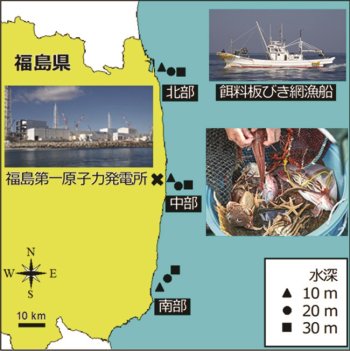

我が国に甚大な被害をもたらした東日本大震災、および福島第一原子力発電所(福島第一原発:図1)事故の発生から10年が経過しようとしています。地震発生後の大津波襲来によって、東北地方沿岸の広い範囲において、陸域および浅海域の著しい環境改変が起こりました。また、福島第一原発の事故に伴って、多量の放射性物質が環境中に漏出しました。海域への放射性物質の流出・拡散に関しては、原発近傍に留まらず、はるか遠方のアメリカ西岸でも原発事故由来の放射性物質が観測されるなど、その影響は世界規模に及びました。

また、福島県沿岸の海産生物から国の基準値(水産物の放射性セシウムの基準値:2012年3月31日までは暫定的に500Bq/kg、2012年4月1日以降は100Bq/kg)を上回る放射性セシウムが検出され、食の安全の観点から人々の不安が広がりました。こうした事態を受けて、福島県の漁業は自粛を余儀なくされました。その後、海産生物の体内に蓄積された放射性物質濃度のモニタリングが精力的に実施されてきました。幸いなことに、魚体内の蓄積濃度は時間の経過とともに減少して、現在ではほとんどの魚種で国の基準値を下回ることが明らかとなりました。国の基準値を安定的に下回る魚種については、段階的に試験操業(「福島県における試験操業の取組」http://www.fsgyoren.jf-net.ne.jp/siso/sisotop.html)が行われており、福島県漁業の本格的な再開に向けて着実に前進しています。食の安全の観点では希望の光が見えてきた、と言うことができるでしょう。

一方で、別の懸念もあります。それは、震災、津波および原発事故に伴う環境改変によって、海産生物の生態にどのような影響が及んだのだろうか、という点についてです。例えば、震災や津波による海底環境の変化によって、従来の生態系バランスが変化し、種によって個体数が増えたり、減ったりする可能性があります。また、原発事故の流出水に含まれていた放射性物質や、その他の有害物質に曝されることによって、短期的には斃死してしまったり、また、中長期的には、繁殖能力に異常が生じて次世代の再生産が滞ってしまうかもしれません。しかし、こうした観点からの調査は、震災・原発事故直後の当時には福島県沿岸域で行われていない状況でした。

福島県の海を調べる 〜底棲魚介類群集に何が起こったのか?〜

震災・原発事故が、福島県沿岸の底棲魚介類の生態に及ぼす影響を明らかにするため、私たちは2012年10月から生物・環境調査を開始し、年間2〜3回の定期調査を継続して実施してきました(調査の詳細は今号の「調査研究日誌:福島海域調査」をご参照ください )。この調査では、福島第一原発近傍(福島県中部)、松川浦沖合(同北部)およびいわき沖合(同南部)の3海域において、それぞれ水深10m、20mおよび30mに定点を設け、各定点において餌料板びき網と呼ばれる漁具による底曳調査を行い、底棲魚介類を採集しています(図2)。また、環境状態を把握するため、水温、塩分および溶存酸素濃度の測定、海水と底泥に含まれる放射性物質濃度の測定を行っています。そして、海水中の動植物プランクトンと、底泥に棲息するゴカイなどのベントス類も採集しています。このように、環境と生物の包括的な調査を継続して実施することにより、福島県沿岸の生態系の長期的な変遷をとらえることを目的としています。今回は、この調査の中から底棲魚介類に焦点を当てて、個体数や種の構成がどのような変化を辿ってきたのかについて明らかにした調査結果をご紹介します。

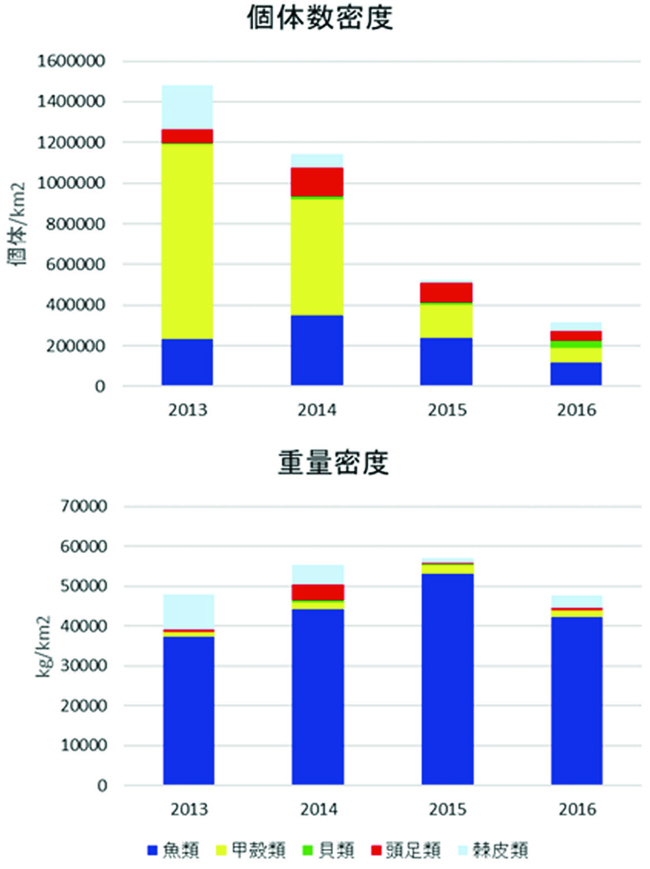

図3に福島県沿岸の10〜30m水深に棲息する底棲魚介類の個体数密度と重量密度の経年変化を示しました。この結果を見ると、2013年から2016年にかけて、個体数密度は減少傾向を示しました。特に甲殻類(主にエビジャコ、キシエビおよびサルエビ)と棘皮類(主にツガルウニ、マヒトデ、スナヒトデおよびニッポンヒトデ)の減少が目立ちます。魚類と頭足類は2014年に増加しましたが、それ以降は減少傾向にあります。

一方で、重量密度では魚類が大きな比率を占めていました。これには、体のサイズが大きい板鰓類(サメ・エイの仲間)や異体類(カレイ・ヒラメの仲間)、そして、しばしば多獲されるフグ類が大きく寄与しています。体のサイズの小さい甲殻類、貝類および頭足類は、全体に対する重量密度の比率が小さいため、2014年に貝類と頭足類(主にツメタガイとジンドウイカ)が増加したことを除いて、明瞭な重量密度の増減はみられませんでした。棘皮類の重量密度は、個体数密度と同様に2013年に最も高く、それ以降は減少傾向を示しました。魚類の重量密度は2015年まで増加しましたが、2016年には減少傾向を示しました。一方、魚類の個体数密度は2014年以降に減少しました。原発事故以降、福島県の沿岸漁業は操業自粛を行ってきました。このため、漁獲圧力(棲息する水産生物資源を漁獲する行為の程度)が低減したことにより、魚類資源の増加が期待されました。しかし、私たちの調査結果からは福島県沿岸域の底棲魚介類は概して減少傾向を示しています。調査現場の船上で魚介類を採集している中で、次世代の資源を担う若齢個体が少ないのでは、ということも気にかかっています。何らかの要因で繁殖が滞っている可能性もあり、今後詳細な検証が必要です。

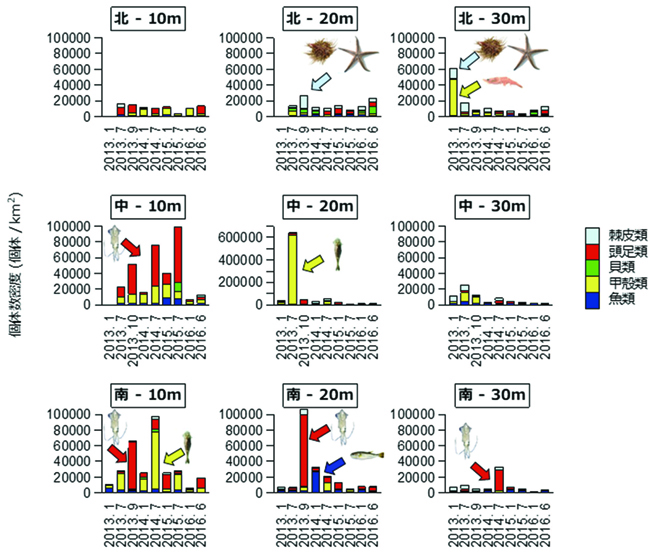

次に、水域別にまとめた結果を図4に示しました。この結果を見ると、各水域に特徴的な変動パターンが見えてきます。例えば、原発直近の中部10mでは小型の甲殻類(主にエビジャコ)や頭足類(主にジンドウイカおよびダンゴイカ)が優占していましたが、2016年に著しく減少したことが分かりました。また、先に棘皮類が減少したことを述べましたが、特に北部20〜30m水深で減少が顕著であったことが分かりました。その他に、中部から南部の沖合、特に南部30m水深において、甲殻類(エビ類、カニ類、ヤドカリ類およびシャコ類)が非常に少ないことも分かりました。この水域では、甲殻類の密度がその他の水域に比べて比較的低い状態です。漁業者から聞くところによると、大震災以前には南部水域においても甲殻類は一定量棲息したが近年減少したように見える、とのことでした。大震災以前の調査データが存在せず確かなことが分かりませんが、もし、大震災以降に甲殻類が減少して、その後に回復がみられないとすれば、次世代の再生産(性成熟、産卵、孵化および幼若個体の生残)に異常が生じている可能性があります。この疑問点を明らかにするため、現在、甲殻類の幼生(卵から孵化して、海中を浮遊生活している生活史初期段階の個体)が、いつ、どの水域にどのくらいの密度で存在するかを調査しています。この調査結果から、甲殻類の再生産が正常に行われているかについての手がかりが得られることが期待されます。

おわりに 〜調査結果が示唆するものと、今後の課題〜

調査結果から分かったことは、福島県沿岸の魚介類は、全体としては増加傾向にはない、ということです。漁業自粛による漁獲圧力の低下にも関わらず魚介類の増加がみられない、という事実は、漁業以外に魚介類の増加を妨げる要因が存在することを示唆しています。この要因を特定することは容易ではありません。本調査は大震災および原発事故から1年以上経過してから開始したもので、原発事故前および事故直後のデータが無いため、放射性物質の流出が底棲魚介類群集に及ぼした影響は残念ながら特定できません。また、水温等の自然環境要因や、生物種間の相互関係(食う食われるの関係)も群集構造の変化に影響する可能性があります。複数の要因の中で、底棲魚介類群集の変化を引き起こす主要因が何なのかを解析するためには、長期的なデータが必要です。さらに、現在、福島県第一原子力発電所に蓄積された放射性物質を含む処理排水を海洋放出することが検討されています。もし、処理排水の海洋放出が実施されることになった場合、沿岸に棲息する生物に影響が及ぶ懸念があります。過去の変動要因解析に加えて、将来に生じる環境改変の生態影響評価を行うためには、本調査を継続して、環境因子および底棲魚介類群集の長期的な変動を記録し続けなければなりません。

執筆者プロフィール:

20年以上慣れ親しんだ東京湾と異なり、福島県沿岸では外海特有の大きなうねりで船酔いしてしまいます。加えて、深夜からの始動、夏の酷暑、冬の酷寒も身に応えますが、美しい日の出と下船後の美味しい食事が心の支えになっています。