大気汚染と気候変化の新たな関係:地球温暖化のもうひとつの原因

●特集 大気汚染と気候変化● 【シリーズ重点研究プログラムの紹介:東アジア広域環境研究プログラム」から】

谷本 浩志

1.はじめに

昨年末の第17回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP17)における激しい交渉の様子が新聞やテレビでも報道されたように、二酸化炭素(CO2)削減は政治的なイシューとして、今や国際政治の場で各国の利害がぶつかるテーマの一つです。CO2削減に成功しなければどうなるか?結論は分かっていても解決までの道筋はいまだ不透明であり、CO2排出抑制の国際的合意は遅々として進んでいない状況にあります。

その間も、地球環境に与える人間活動の負荷は21世紀に入り拡大の一途をたどっています。世界の人口は2030年に80億人を突破すると予測され、必要となる食糧や水の量が増えるとともに、工業生産が欧米・日本からアジア・アフリカ・ラテンアメリカ等、新興国へと拡大しており、そのような状況で気候を安定に保ち、持続可能性を堅持することはきわめて重要です。新興国では産業活動等の急激な増加により大気汚染が常態化し、発生源付近での健康影響を引き起こしていますが、このような大気汚染物質が地球規模での気候変動に大きな影響を与えていることが指摘されています。

2.大気汚染物質の気候影響

温室効果を持つ大気汚染物質はSLCPs( Short-Lived Climate Pollutants, 短寿命気候汚染物質)(本号の「環境問題基礎知識」p.8-9を参照)と呼ばれ、具体的にはブラックカーボン(すす、黒色炭素エアロゾルとも呼ばれる)、対流圏オゾン、メタン、一部の代替フロン類など、大気中寿命が短い物質が中心です。これらSLCPsを全て足し合わせた温室効果はCO2にほぼ匹敵します。

最近、近未来(2030~2050年)の温暖化を抑制するとともに、北極やヒマラヤなど気候変化に対して特に脆弱な地域で氷床・氷河が融けてしまうなどの壊滅的被害を避けるためにはSLCPsの削減が有効であり、将来(2100年)の温暖化を2℃以内(2℃以下であれば、被るリスクが小さいと予想されている)に抑制するためにも、長期的なCO2削減努力に加えてSLCPsの削減対策を行うことが効果的である、との新しい知見が発表されました。

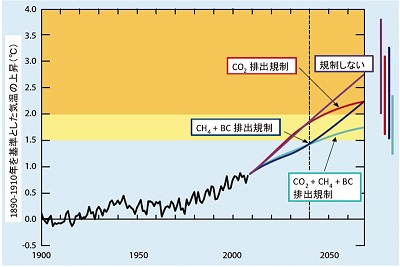

2011年にShindellらがとりまとめた報告書では、複数の削減シナリオによる2070年までの温度上昇の予測が報告されました(図1)。今すぐCO2規制を始めた場合、2070年には一定の効果が見られますが、2040年までは何も規制しない場合と大差がないことが分かります。一方、メタンとブラックカーボンの規制には即効性があり、2040年までの温度上昇を抑制するには大きな効果があります。この両者を組み合わせた場合に2070年における温度上昇を最も低く抑えられ、予測値の不確実性もまた小さくなることが分かります。

3.定期貨物船を用いたSLCPsの長期観測

SLCPsは大気中寿命が短いために濃度分布が不均一となる特徴があり、また発生源の分布も非一様であるため、適切な対策の策定に資する科学的な知見を得るには、高い空間分解能で、かつ地域的・世界的に均一な観測を行うことが必要です。しかしながら、SLCPsの濃度分布や変動要因の把握、関連する前駆物質の発生源の分布に関する現在の知見はこれまで断片的でした。

そこで本研究では、外洋における清浄大気を観測できる日本-オセアニア航路と、アジア沿海域における地域的汚染大気を観測できる日本-東南アジア航路においてSLCPsの長期観測を行っています。二隻の特徴的な船舶航路を対比させることによって、社会経済活動、農地拡大、あるいは森林火災によるSLCPsの放出が急増している可能性がある東アジア地域からの放出量とその影響をより良く理解することを目的としています。

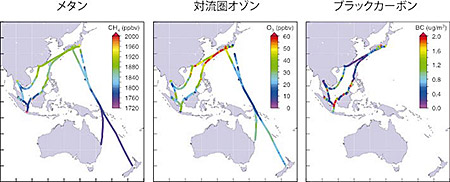

一例として、両航路におけるメタン、対流圏オゾン、ブラックカーボンの連続観測の結果を図2に示します。ブラックカーボンの観測は東南アジア航路のみで行っています。オセアニア航路では、北半球から南半球にかけてスムーズな濃度勾配が観測され、良く知られている典型的な清浄大気中の濃度分布が見られました。一方、東南アジア航路においては、アジア大陸からの季節風の吹き出しに伴うと考えられる濃度増大が見られました。発生源としては、森林火災や都市汚染など何らかの燃焼起源からの影響が考えられます。詳細は解析中ですが、東南アジアでは乾季の終わりの8~10月にかけて乾燥に伴う自然火災、焼畑農業・森林皆伐等を目的とした人為火災が発生し、その後、雨期の到来によって火災が消沈するサイクルが繰り返されることが知られています。

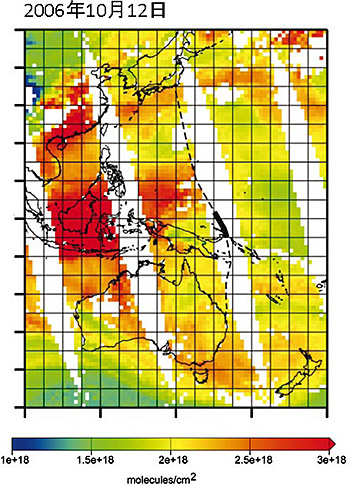

特に、エルニーニョの年は森林火災が多発することが知られています。例えばAIRS(Atmospheric Infrared Sounder)衛星センサーによって観測された一酸化炭素濃度を見ると、東南アジア上空で高濃度になっていることが分かり(図3)、ボルネオ島を中心として生じた大規模な自然火災がSLCPsの分布に大きく影響していることが推測されました。この地域には泥炭が豊富にありますが、現在の大気化学輸送モデルで最も広く世界中の研究者に使われている森林火災の排出インベントリであるGFEDv2(Global Fire Emission Database version2)でさえも、火災からの放出量を過小評価していることが、我々の2011年の報告から明らかになりました。今後、東南アジアに特有なSLCPsの発生源と大気中への放出量を正確に評価するために、観測を継続するとともに解析を進めていくつもりです。

4.二酸化炭素だけではない地球温暖化の科学と政策

SLCPsの排出削減は、CO2対策までの「時間稼ぎ」ができる点で政策的にも重要な意味を持ちます。また、仮にCO2削減を今すぐ始められたとしても、その効果はすぐには得られない現実もあるため、(将来世代のための温暖化抑止にはCO2削減が必須ですが)現役世代のための温暖化抑止にはSLCPs削減が必須です。

これを受けて、国連環境計画(UNEP)や世界気象機関(WMO)といった国際組織では、科学者や政策担当者が協力して2011年に報告書を発行するなど、行政機関や国際政治の動きが急速に活発化しています。2012年5月にはG8サミットでも取り上げられ、UNEPでは「SLCPs削減のための気候と大気浄化のコアリション(連携)」(Climate and Clean Air Coalition, CCAC)を設立し、日本も参加を表明しました。

SLCPsは大気汚染物質でもあるため、その削減は新興国にとって取り組みやすい政策課題です。また、オゾンの前駆物質である窒素酸化物や揮発性有機化合物、ブラックカーボンの排出抑制は技術的にはさほど困難ではなく、発展途上国における普及メカニズムさえ確立すればすぐに効果が期待できます。このように、大気汚染対策と地球温暖化対策を同時に進め、大気環境の改善と地球温暖化の軽減の「一石二鳥」を狙う段階にあります。

5.今後の展望:衛星観測の実現に向けて

本研究では、観測の空白域となっているアジア・オセアニア地域における定期貨物船を用いたSLCPs観測についてご紹介しましたが、今後は、より高い空間分解能でグローバルに均一な観測を行うことが必要となってきます。地上観測や船舶観測と相補的な観測プラットフォームとして、高度方向の情報が得られる民間航空機による観測、そして宇宙からの衛星観測も非常に有効であると考えられます。SLCPsの衛星観測を日本でも実現すべく、国内外の大気化学研究者を中心として、静止衛星センサーや国際宇宙ステーションからの観測について検討が進められています。

執筆者プロフィール:

先日、5歳になった長男が「ぼく大きくなったら、パパとおんなじ研究所でおしごとするー」と言うのを聞いてちょっと感動した。日本や米国よりも早く博士号を取得できるイギリスに行かせて20年後…と妄想してみるが、その頃はちょうど2030年。どんな社会になっているだろうか?