2024/03/2510分で読めます

日本海は小さいながらも大洋の特徴が凝縮された世界でも珍しい海域です。系が小さいがゆえに、近年の地球温暖化に対しても素早く応答するものと考えられています。ここでは、私たちの観測研究によって明らかになってきた「日本海に見られる温暖化の海洋環境への影響」の実態を紹介します。

日本海は、ユーラシア大陸と日本列島に挟まれた小さな海ですが、表層には太平洋の黒潮と親潮に対応するような独自の表層循環、深海には大洋の海洋大循環と同じ様式の独自の深層循環を持っています(コラム1)。そして、小さいがゆえに外的要因に対する感受性も高いと推測されており、たとえば、日本列島周辺の海面水温は過去100年でおよそ1℃上昇していますが、その中で日本海北部海域では1.7℃上昇しているとする気象庁の報告があります。深層循環の時間スケールは大洋のおよそ20分の1と極めて短く、日本海を監視することは地球規模の海洋変動をDVDの倍速再生で眺めていることになるかもしれないのです。私たちはミニチュア大洋の日本海を「天然の実験場」と捉えて、近年の温暖化が海洋環境に及ぼす影響をいち早く検出するために、日本海全域を対象に観測研究を実施しています。

1960年代から深海の溶存酸素濃度が減少していることが明らかになりました(コラム2)。日本海では、冬季の表層水の沈み込みにより深海に酸素が供給されますが、同時にバクテリア等による有機物の分解によって酸素は絶えず消費されているので、酸素の消費量が供給量を上回る状況が続いていることを意味します。この原因を消費量の増加に求めるならば、海水中の有機物量も増加したことになるのですが、 1960年代以降とそれ以前で表層生物量に変化は見られないので、消費量はほぼ一定と考えられます。一方、日本海の北西部沿岸に位置するロシアのウラジオストク市の冬季の日別最低気温を調べたところ、最低気温が-20℃を下回った日数を年ごとに積算すると年間25日以上の厳冬年が1950年以前は数年に1度だったのが1960年代以降は現在に至るまでわずか3回しかないことがわかりました。つまり、1960年代以降は冬季の日本海北西部の海面冷却が緩和したために表層水の沈み込みが弱くなり、その結果として深海で酸素が減り続けていると考えられます。

冬季表層水の沈み込みの弱化は、日本海が「ミニチュア大洋」だと考える根拠のひとつである日本海独自の深層循環の速度が減速していることを意味します。私たちは、深海における流向流速の測定結果からその事実の一端を捉えました(コラム3)が、これが日本海全域で観測されるかどうかの確認、あるいはその定量的な把握はこれからの課題です。

私たちは、海水中に微量に溶存するクロロフルオロカーボン類(CFCs、通称フロン類)の濃度分析をもとに、深層循環弱化の定量化を試みています。CFCsの生産は1930年代に開始され1960年代以降に急激に大気中濃度が増加しました。大気中のCFCsは、大気と海洋間のガス交換によって各化合物に固有の溶解度で海水に溶け込んで海水中では加水分解されません。したがって、海水中に溶け込んだとき、つまり表層水のCFCs濃度比は大気中の濃度比を反映しています。冬季に表層水が深層へ輸送されると、高いCFCs濃度を持つ表層水との混合によって深層海水中のCFCs濃度が絶えず書き換えられます。したがって、現在の深層海水中のCFCs濃度は1930年代以降の日本海の深層循環の情報を記録していることになります。

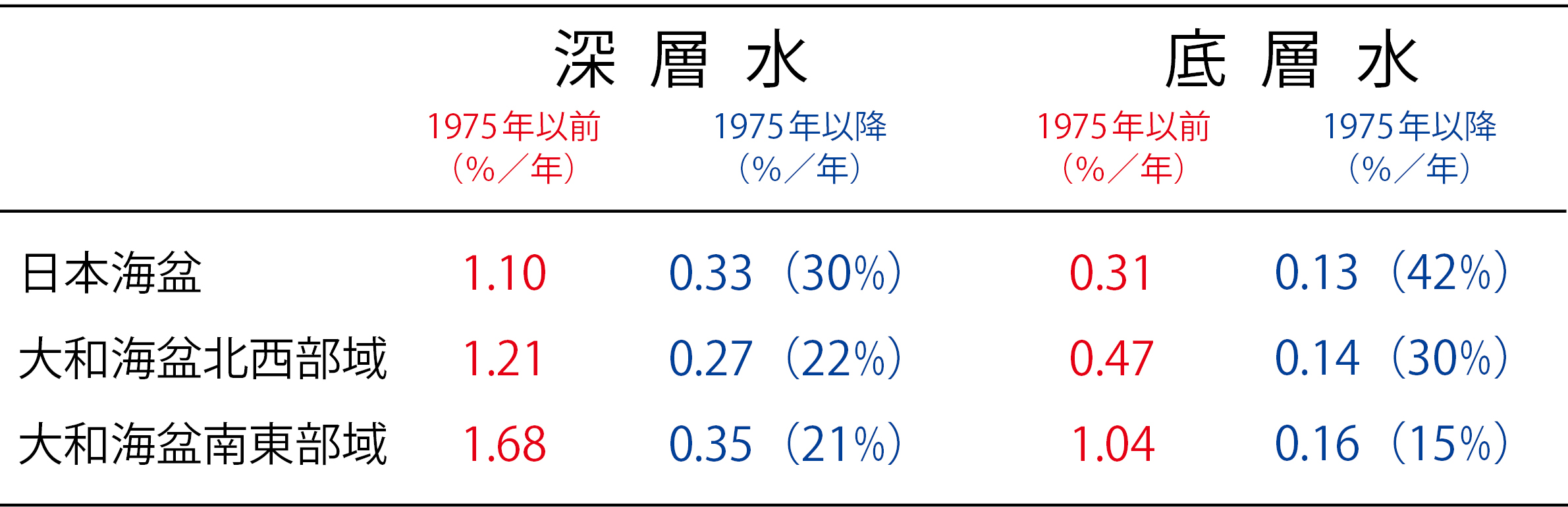

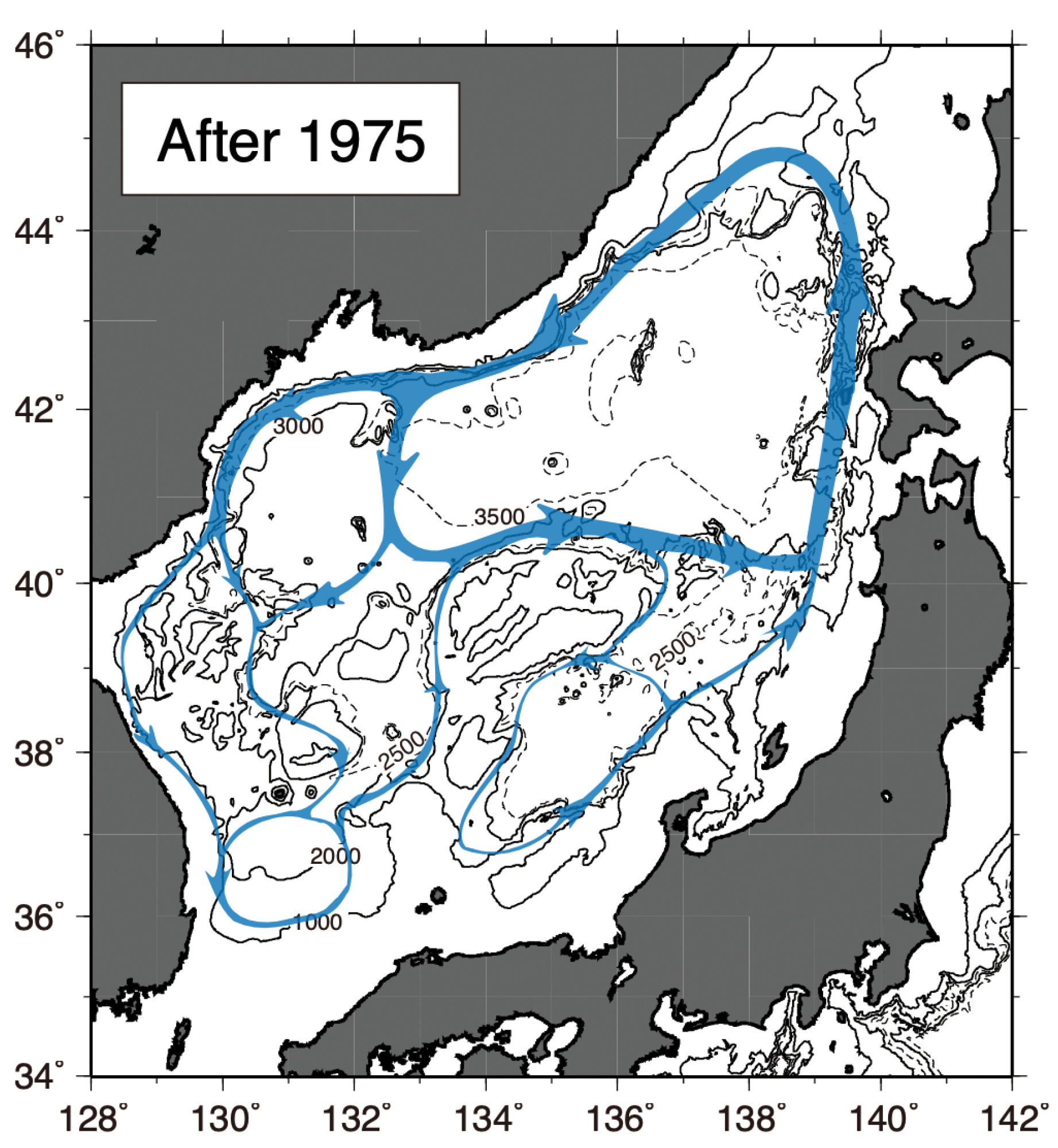

そこで、日本海の最も深い海域である日本海盆と大和海盆において、海水中のCFC-11、CFC-12およびCFC-113の濃度を高精度分析しました。そして、毎年冬に深層循環によって表層水が深層海水に一定量ずつ取り込まれるものと仮定した「ボックスモデル」を構築して、大気中のCFC-113の急激な増加が始まった1975年以前とそれ以降の深層海水に表層水が取り込まれた割合、表層水の深層海水への寄与率をそれぞれ算出しました(表1)。なお、この解析では深度1000~2200mを日本海深層水、深度2200m以深を日本海底層水と定義しています。深層水および底層水における1975年以降の寄与率は、それ以前の21〜30%および15〜42%に減少していることがわかりました。図1は、表1の結果に対馬海盆での解析結果を加えて現在の深層循環像を模式的に示したものです。コラム3で示した従来推測されてきた循環像(図5)に対して相対的に速度が弱化しており、その影響は海域によって大きく異なることが明らかになりました。

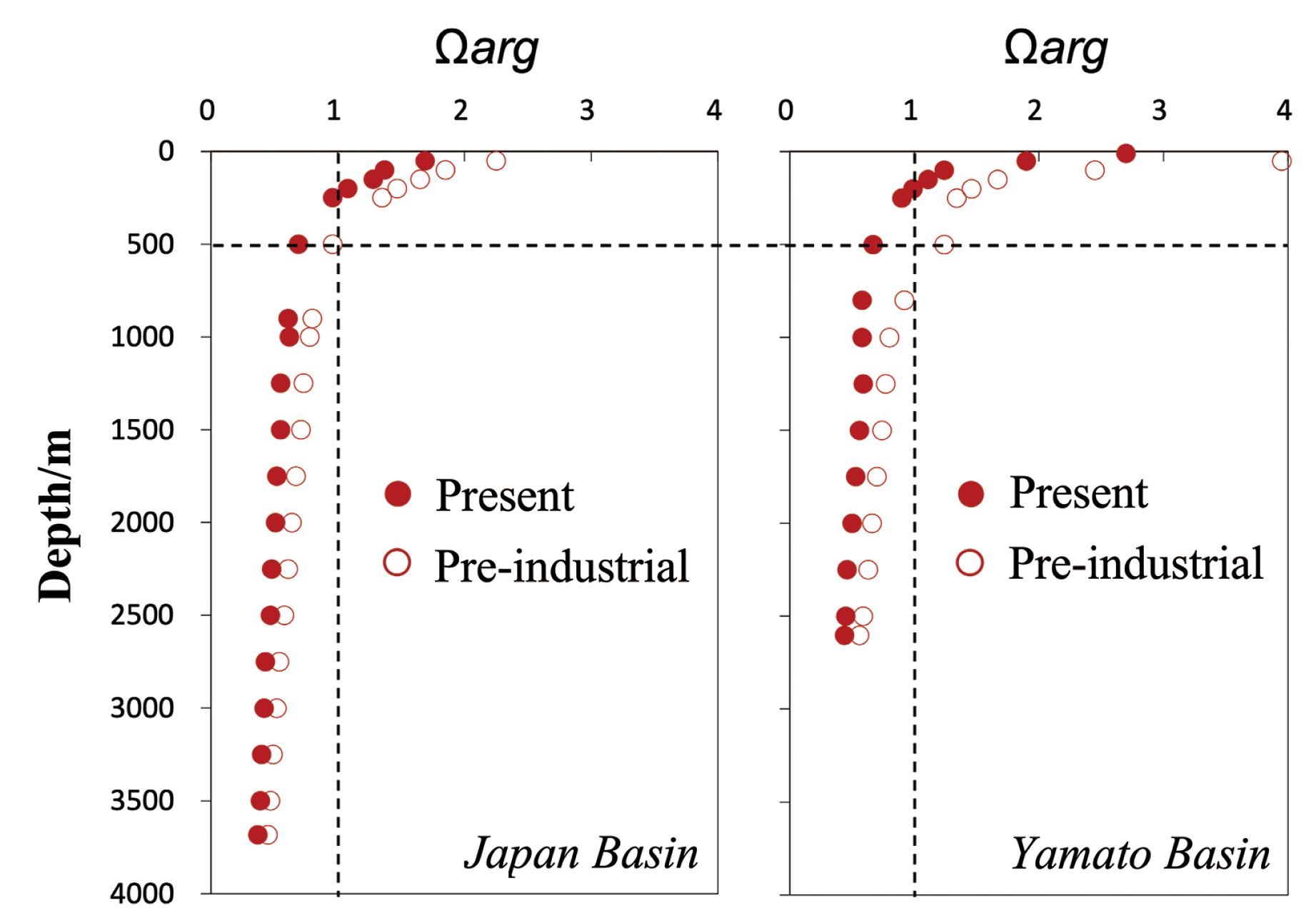

日本海の独自の深層循環は、大気へ排出された人為起源の二酸化炭素が冬季の表層水の深い沈み込みによって直接海底直上に輸送されることも意味しており、日本海は他の縁辺海に比べて二酸化炭素蓄積量が多いことが推測されます。海水中の二酸化炭素の増加は、海洋酸性化を促進します。炭酸カルシウム(アラゴナイト)飽和度Ωarg < 1、すなわち炭酸カルシウムが未飽和(溶解する)の海域では、生物の殻や骨格を形作る炭酸カルシウムが溶解したり貝などの底生生物が悪影響を受けたりする可能性があります。そこで、いくつかの仮定をもとに産業革命以前と現在のΩarg鉛直分布を算出して比較しました(図2)。産業革命以前は深度500m以深で未飽和となっていたものが、現在では200〜400m以深まで未飽和海域が上昇していることが明らかになりました。これは、未飽和海域の顕著な拡大が懸念されているアラビア海(100m程度上昇)やベンガル湾(200m程度上昇)よりも速い速度で拡大していることになり、今後の継続的な監視が必要です。

私たちは、温暖化による日本海の海洋構造への影響に焦点を当てて2010年に研究を開始しました。その後、ここで紹介した炭素循環や表層プランクトンの変化など生態系への影響も研究対象に加えて現在に至っています。近年は、表層水温の上昇の影響で魚種や漁獲量の変化など直接人間の食に関わる情報も伝わっています。こうした情報を私たちのこれまでの知見と組み合わせることで、例えば日本周辺における水産物の種や量の変動予測など、気候変動に対する適応研究に発展させ、寄与できないかと準備を進めているところです。

日本海が映し出す海洋環境の未来?

2024/03/25