生物多様性の保全の重要性は1990年頃議論され、絶滅危惧種の保全や外来生物の管理に関する理論や技術が発展してきました。21世紀に入ってから注目が高まった気候変動適応の課題では、生物保全に関するこれまでの研究を拡張し、実践的な研究が進められています。

気候変動による生物への影響は、生息する環境や生物の持つ特徴によって実に多様です。例えば海洋では陸上と比べて、もともとの生息環境の温度の日周・季節変動が小さいことから、適応可能な温度範囲も小さいため、気候変動の影響を受けがちです。平均的に見ると、陸上では約60%の生物種が影響を受け、海洋ではより多くの90%弱が影響を受けています。また生物の移動能力や移動手段によっても、気候変動に伴う分布の移動速度は大きく異なります。とくに魚類やサンゴ、動植物プランクトンのように、海の流れによって運ばれやすく移動能力の高い生物グループを中心として、目立った変化が現れています。

気候変動による影響については、数十年スケールの中長期的な影響だけでなく、1年から数年単位の極端な気象現象の影響も注目され始めています。近年、世界各地の沿岸域で海洋熱波と呼ばれる暖水塊が生じ、短期間で大きな生態系の被害を引き起こしました。例えば、2014〜2016年の北米西岸全域、2016〜2017年のオーストラリア北東岸から琉球列島にかけて、熱波が数百から数千キロの広域で生じ、造礁サンゴ類の大規模な白化や、海中の林であるコンブ類の藻場の消失、生息する動物の大量死、熱帯性生物の大規模な分布拡大などがわずかな年単位のスケールで生じました。海洋熱波が発生する年の頻度は増加しており、このような繰り返される変化が積み重なって大規模な気候変動影響になると予想されます。

海洋熱波やサンゴの白化などの観察記録は、国際的・地域的なデータベースを通じて世界で共有され研究に活用されています。例えば、アメリカの海洋大気庁(NOAA)では、サンゴの白化の指標となる積算高水温の高解像度(5km)世界地図を毎日更新しながら公表していますし、白化の観察記録はReefBaseやGCRMNといった国際ネットワークによって収集・公表され、これらを用いて白化のメカニズムや発生予測をする研究論文が多数出版されています。

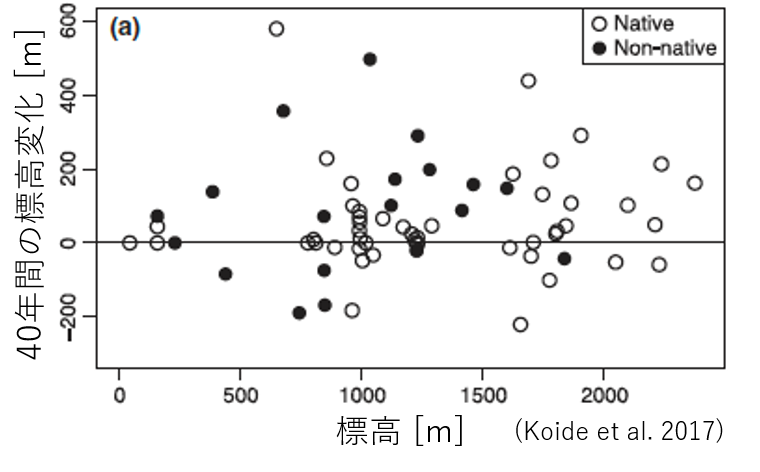

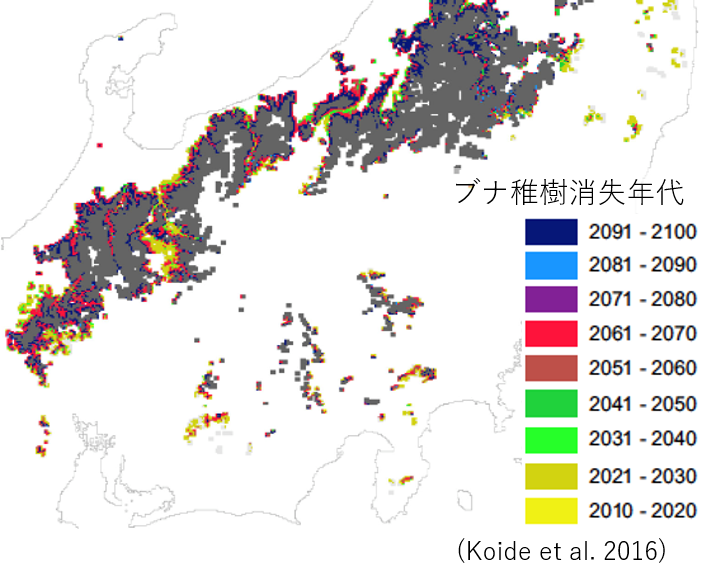

日本における自然生態系の気候変動に伴う変化は、様々な場所や種について報告されています。全体に分布や生育適域の温暖化に伴う寒冷地への移動に即した変化が多く、陸域では高山植生の衰退、森林植生移行帯における種の入れ替わり、ニホンジカの分布拡大、南方性チョウ類の分布拡大、ウメやサクラの開花の早期化、虫媒植物の結実率低下などが報告されています。海域においては、暖水性の種の増加やサンゴの白化、植食性魚類の北上とそれに伴う藻場の衰退などが報告されています。

生物はいずれもその種だけで生育しているわけではなく、捕食と被食の関係など互いに関連し合いながら生息しています。こうした異なる種の間での相互作用についても報告されるようになってきました。高山の花畑では、花粉を媒介して種子の形成と花畑の維持や更新に貢献する訪花昆虫の活動時期と、植物の開花時期のずれが、雪解けが早まるほど大きくなることが観測されています。また、森林樹木や沿岸生態系でも、温暖化に伴う暖地性の種の競争効果の強まりや、植食性動物の介入の効果が示されています。こうした生理的・生態的なメカニズムの理解は、気候変動への適応策を考える上で重要です。

さらに、これら自然生態系における変化にともない、関連する農林水産業や、観光業、防災機能などでも将来的な変化が予想され、最適な管理や生態系の利用面の考慮など、人間社会への影響も含めた適応策の検討が必要になっています。

気候変動が生物・生態系に及ぼす影響を把握し、効果的な適応策を明らかにするためには、野生の生物の数や分布の変化、そして気温や水質などの環境の変化についての情報が不可欠です。また、それらのデータを活用し、将来を予測するための手法の開発も欠かせません。

国立環境研究所では、様々な環境問題に対応するため、生物・生態系、地球環境、水質などの地域の環境について、それぞれの専門家が対応しています。気候変動適応センターは国立環境研究所の中に新しく設立された組織ですが、研究所内の様々な領域の専門家と連携し、研究を進めています。

気候変動適応センターは、気候変動影響観測研究室、気候変動影響評価研究室、気候変動適応戦略研究室、気候変動適応推進室、アジア太平洋気候変動適応研究室で構成され、気候変動適応に必要な情報を国内外から収集して解析し、地域や国における適応策の策定を支援する役割を担っています。

気候変動適応センター 気候変動影響観測研究室では、新しい解析手法の開発に加え、基礎的な自然史情報の収集に特に力をいれています。過去の文献や標本から得られる「いつ、どのような環境に、どの生物が分布していたのか」といういわゆる自然史の情報は、生物の将来予測に不可欠です。例えば、昨年は、日本の湖沼における過去130年間にわたる水草の分布情報を集約し、水草の分布変化に影響する要因を分析し、気候が少なからぬ影響を与えていることを明らかにしました。この研究では、学術雑誌に掲載された論文だけでなく、高校の生物部の調査結果など、多様な情報源が活用されています。自然史は、ともすれば古めかしい分野と思われがちですが、気候変動適応など最新の社会課題に対応するためにも、きわめて重要です。