2025.11.19

特別対談 Vol. 1

堀口特命研究員と山本領域長の特別対談

研究者へのきっかけ編

堀口 敏宏 vs. 山本 裕史

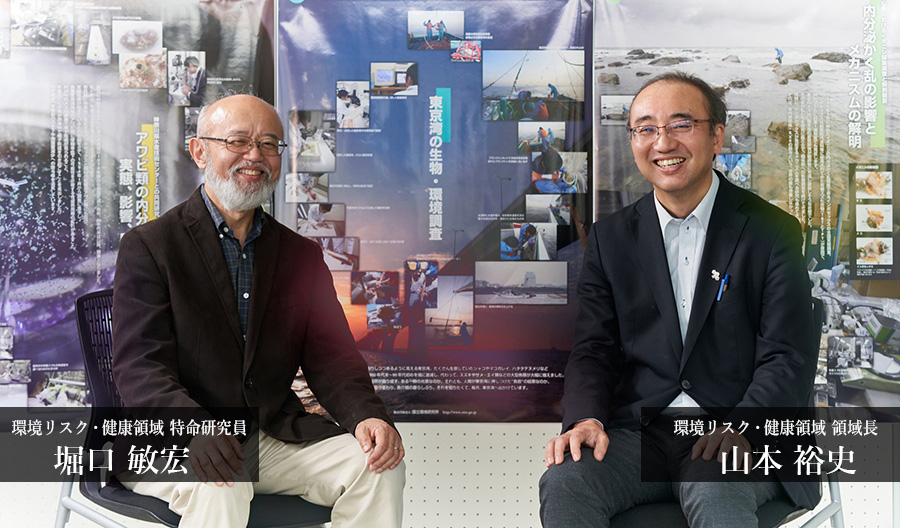

2025年春に退官された堀口敏宏特命研究員(前生態系影響評価研究室長)と

環境リスク・健康領域の山本裕史領域長との特別対談。

堀口特命研究員の研究者人生をふりかえりつつ、貴重なお話を伺いました。

今回は、大学入学前から大学院時代までのお話を中心とした、研究者になったきっかけ編です。

最初に読んだ本が水俣病の『公害原論』でした。とにかく驚きました

父との死別と大学受験

山本: 最初に、堀口特命研究員が研究に携わられることになったきっかけを伺います。

堀口: 私が高校3年生の時、1982年10月1日に父が交通事故で亡くなりました。健康で丈夫な父があっけなく短期間で逝ってしまった。それまで当然のように大学に進学すると思っていましたが、高校を卒業して就職かと思った時期もありました。ただ当時母も勤めていて、親戚の後押しもあって、予定通り大学への進学を目指すことになりました。私は東京水産大学を目指していて、父が私の二次試験のホテルを心配して、1泊2日の受験生パックの予約をしてくれた、その数時間後に事故に遭った。それが父の生前の最後の仕事となったので、ある意味の弔い合戦で、これは負けるわけにはいかないとそんな思いがありました。それで試験を受けて幸い通った。

山本: こういう大学のこういう学部に入りたいと、高校の時から決められていたのですか。

堀口: 水産学部にしか行きたくないと思っていました。子供のころ、釣り好きの伯父がよく釣りに連れて行ってくれました。四季折々に魚を釣って、釣れた魚の名前が知りたくなり、図鑑で調べて、どんどん魚の世界に引き込まれていきました。中学時代には家で海の魚を飼っていて、私の出身は三重県松阪市ですが、志摩半島の方まで一人で釣りに行ったりもしました。魚の病気の治療や魚の分類にも興味があったので、水産学部しか行きたくなかった。高校の先生に学生時代には親元を離れて一人暮らしをすると親の有難みもわかると言われ、北海道大学か東京水産大学か迷ったのですが、東京の方が色々な経験もできるのではないかとの担任の先生の助言を受けて、東京水産大学1本に絞りました。

山本: 東京水産大学に入って、水産学部というと、どちらかといえば、魚をとるとか育てる方が多いですよね。今研究されている化学物質や魚の病理などの方に移られたきっかけはあったのですか。

堀口: 1983年4月に東京水産大学に入学する時に水産養殖学科を選びました。当時の水産庁は、これからは養殖の時代だ、ということでした。しかし、魚が獲れなくなったのは汚染と乱獲が主な理由で、漁獲量が減った分を養殖で補うには明らかに無理があった。色々勉強をして実情を知るにつれて、本当にそうなのかという疑問が頭に浮かんできた。

山本: それは大学の授業を受けてですか。

堀口: どちらかというと自主的に本を読んでですね。沿岸漁業研究会という現場主義のサークルに入って、最初に読んだ本が水俣病などを告発した『公害原論』でした。とにかく驚きました。こんな汚いことがこの世の中にあるのかと。著者の宇井純先生がストレートに手厳しく公害の専門家と称する御用学者を追及していく様をみて、すごい人がいると思いました。

高校時代は何かと理由をつけて苦手から逃げる、一番嫌いなタイプの男でした

交通遺児育英会の活動を通じて劇的に変化

堀口: もう一つ決定的に重要だったのは交通遺児育英会での活動です。当時は、母の仕送りで生活していたわけですが、母の負担を減らすために、奨学金を探して交通遺児育英会を知り、幸い申請が通りました。この育英会は、交通遺児の救済のために1969年に設立された財団法人です。奨学生には幾つか義務があり、例えば、夏休みの集いで同級生との研修に参加し、後輩の高校生の集いでリーダーを務めることでした。また、最大の義務が街頭募金活動*1 への参加でした。街頭に立って大声で呼びかける活動で、そのために参加者を募る必要があった。大学のクラブ、サークルや研究会をまわって、当日一緒に立ってくださいと頼むわけです。

山本: 街頭募金というのはどれくらいの頻度でやるのですか。

堀口: 年に2回、春と秋に4日ずつ。

山本: 堀口さんは活動で変わられたんですか。

堀口: 劇的に変わりました。高校時代は尤もらしい理由をつけて嫌なことから逃げるような、今一番嫌いなタイプの男でしたね。そんな男が募金活動への参加を単に呼びかけても、うまくいくはずがなく、苦悩しました。ただ、負けず嫌いだったので、逃げることや自分を誤魔化すことだけは嫌だった。もう一つ、高校生の集いで班員10人ぐらいのリーダーをした時に、班員達が私に懐いてくれた。ここで辞めたら、その子らに合わせる顔がないと、それもあって続けることができた。また、街頭募金に参加してもらうにはこちらの話に納得と共感を得る必要がある。日々、苦闘する中で社会の歪や不公正などを自分なりに学び、考えるようになって、それを話すと、確かにそれは問題だ、何とかしなければ、と一緒に立つと言ってくれる人が、一人また一人と増えて、結果的に駅前での街頭募金を実施できました。

山本: その参加者というのは大学の同級生とかですか?

堀口: 東京水産大学の上級生から下級生まで全部の人です。短時間でもいいから来てほしいと頼みました。参加者の時間数でいうとそんなに多くないかもしれないけど、延べ人数は多かったです。

山本: 人を導いていくとか、人に影響を与えることを、その経験から学んだということですね。

堀口: 自分の頭で考えて行動する大切さを学び、これは問題ではないか、ここはこうした方がいいんじゃないか、そういうことを考えて、人に話すことまでの訓練になりました。フットワークの軽さも培われたと思います。更に、大学二年の秋に募金活動の首都圏リーダーになって、リーダーのあるべき姿みたいなものを考える機会もいただきました。

「神様から頂いた時間だと思ってしっかり勉強しなさい」

新たな関心と将来への不安と

山本: 学業の話に戻りますが、大学の研究室を選ぶタイミングは結構重要ですよね。いつ選ばれて、どういう研究室に行かれたのですか?

堀口: 大学4年生の時、水族病理学講座の研究室に入りました。ただ、私の関心は水俣病に象徴される公害や環境の問題にあったので、魚の病原体を調べることにはあまり興味がなくて、魚病の発生の背後にある環境の悪化の方に関心があった。卒業研究は魚のウイルス病に対するワクチン開発がテーマだったけど、やはり、環境をやりたい、と。ただ、環境といってもつかみどころがないと周囲から言われたし、知識もない。当時は、まだ環境科学というものが存在していなかったので、誰に相談していいかわからなかった。自分が卒業した後にどう生きていくかは重い課題でした。それで宇井先生に相談に行きました。

山本: 直接行かれるって、その行動力を持っている人はなかなかいないですね。

堀口: 交通遺児育英会の職員の方が背中を押してくれたんです。宇井先生が好きなら相談したらと言ってくださった。実は宇井先生は育英会のサポーターの一人だったんですよ。当時、宇井先生は東大から沖縄大学に移られた直後でした。

山本: それは困りましたね。それでどうされたんですか?

堀口: 宇井先生の連絡先を教えてもらって、お手紙を書き、その後でお電話をしたら、「どの程度力になれるかわからないが、沖縄に来るか」と先生が言ってくださった。それで、沖縄に行って先生のお宅に泊めていただいた。いろいろとお話を伺って、ご紹介いただいた3人の先生の一人が東大の清水誠先生でした。帰京後に東大を訪ねると清水先生はにこやかに迎えてくださって、「宇井さんが私をどう言っていたかは知らないが、(大学院を受験したいのであれば)いいよ」と言ってくださった。それが、大学院の入試まで一か月ぐらいしかない1986年7月でしたので、必死に勉強しました。筆記試験の後の面接試験会場で、清水先生から「落ちたらどうしますか?」と聞かれた。これは落ちるなと思って「もし可能であれば、先生のところで研究生として一年勉強させていただきたい。そして来年もう一度挑戦したいです」という趣旨のことを言ったんです。結局落ちましたが、その際に、清水先生が「神様から頂いた時間だと思って、しっかり勉強しなさい」と言ってくださり、研究生として引き受けていただけました。

物事を分解して考える必要があるということを学びました

東大大学院で重金属の生物影響を研究

堀口: 研究生の時は講義やゼミにも出させていただきながら、とにかく必死に勉強しました。そして2度目の受験時には成績がかなり上がって無事合格しました。おかげで、日本育英会の予約奨学生にもなることができ、非常にありがたかったです。ただ、そこからまた大変で。とにかく環境をやるとして、何をどこからやっていいかわからない。例えば、当時は原子吸光法で重金属を測定していましたが、単位の意味さえ理解できないほどでした。

山本: 清水先生はそういう金属の分析などをやられていたのですか?

堀口: 放射性核種の生物濃縮研究のパイオニアでした。第五福竜丸のビキニ被ばく事件の後、国をあげて放射能の研究が展開された頃から従事されていました。

山本: 近い研究をやられた方は周りにいなかったですか?

堀口: 私以外はいなかったです。環境研究の場合、当然、化学分析も必要になるけれど、何を対象にどこから手をつけるべきか、相談相手もほとんどいなかった。水産の研究室だから、分析機器もなかったです。結果的に、清水先生からご紹介いただいた、農芸化学科の分析化学研究室で助教授をされていた山崎素直先生にお世話になりました。

山本: 化学物質の中で最初に興味があったものは金属ですか?

堀口: はい。重金属を対象に海産魚類と淡水魚類の間で感受性を比較するというのが修士論文のテーマで、山崎先生が当時主流だった原子吸光法で、銅やカドミウムを測定してくださいました。私は「感受性とは何か」と若い研究者によく問うのですが、この頃の山崎先生との対話からきているんです。「重金属に対する海産魚類の感受性というけど、感受性の正体は何か」と先生から問われて何も答えられなかった。その時に、物事を分解して考える必要がある、ということを学びました。感受性とは何かを一言で言い表すことは難しいですが、それに影響するものは、魚種、性別、成長段階、繁殖期や飢餓状態などの生理状態、そして物質の存在状態なども関係します。重金属では、イオン形態なのか、錯体なのかなど。

山本: 金属は特に顕著ですよね。

堀口: イオン状態のものの毒性が一番強いですから。

山本: 基本的には、金属の毒性はほとんどフリーのイオンですよね。

堀口: そうですね。それで、淡水魚類と海産魚類の重金属の毒性は、淡水魚の方がより強く出るように見える。その原因は、水中の重金属の化学形態の違いによると思ったのですが、金属の形態別測定は結構難しい。そこで、当時お世話になった分析化学研究室の助手の吉村悦郎先生の発案で、イオン電極を用いて淡水と海水でイオン状態のものを測って比べてみることになりました。同時に、同じ魚種で淡水と海水の毒性の違いを知りたかったので、清水先生の研究室にいたグッピーを海水に順化させ、淡水と海水で試験したらはっきり差が出た。結局、感受性の正体というのは、魚種や雌雄差など、生物側に関係する要因が色々あるけれど、物質側の特性も関わっていた。特に重金属はフリーのイオンの毒性が一番強くて、海水中のフリーのイオンは、淡水に比べてかなり少ない。だから、淡水魚への毒性が強く見える。これが私の修士論文でした。

犯人は有機スズか? それともキシレンか?

有機スズの問題に気づく

堀口: 大学4年の1986年12月に、TBSテレビのある番組で「養殖ハマチには奇形が出る。原因は生簀網にTBTO*2 という有機スズを塗っているから」というセンセーショナルな内容が放送されました。その番組で、ヒメダカを使ったTBTO含有の漁網防汚剤の毒性試験で、ヒメダカに奇形が起きたと獣医師が告発したわけです。その結果、養殖ハマチのボイコットが起き、ハマチの値段が暴落して騒ぎになった。これが契機で、TBTOが気になって、自分で細々と調べ始めたんです。

山本: 当時は、そういう有機スズの研究をされている研究者はいなかったのですか?

堀口: ほとんどいなかったと思います。翌月、朝日新聞に大きな記事が出て、養殖ハマチがさらに売れなくなった。その後、自分が大学院で重金属の毒性試験をやるようになって初めて、問題を具体的に認識できるようになりました。山本さんもご存知のように、疎水性の物質の毒性試験では分散助剤*3 を入れますよね。

山本: はい、確かにそうですね。

堀口: TBTOも疎水性のため、漁網防汚剤には分散助剤としてキシレンが入っている。その獣医師が行ったヒメダカの実験では漁網防汚剤の製品を水で薄めて実験が行われたのですが、製品にはTBTOが6.5%、キシレンが80%含まれていたんです。

山本: キシレン自体もね、結構毒性がありますからね。

堀口: 水で薄めていった時に濃度の絶対値は下がるけれど、実験溶液には必ず6.5対80の割合で、TBTOとキシレンが混在している。その実験の結果、ヒメダカに奇形が起きた。犯人は、TBTOかもしれないし、キシレンかもしれないし、両方かもしれない。

山本: 確かにどちらかわからないですね。

堀口: 当然、キシレンの毒性影響も調べるべき。でも、やってない。

山本: なるほどね。

堀口: だからこれは、科学的合理性のある実験結果ではないということにその時初めて気づいたんです。ただ、TBSや朝日新聞が報道した時には、私は大学4年生で、この誤りを見抜けなかった。世間でもそのまま素通りでした。さらに私が最大の問題だと思ったのは、養殖ハマチばかりが叩かれたことです。有機スズの用途は、船底塗料が7割で漁網用は2割なんですが、全体の7割の船底塗料はお咎め無しで、残り2割の漁網用を一生懸命叩いていたわけです。船底塗料を考慮に入れたら、イワシを含めた天然魚が全部汚染されている可能性がある。その汚染されたイワシを餌として食べた養殖ハマチも当然汚染される。つまり有機スズが悪だとしたら、船底塗料を含めて全ての用途の有機スズを叩くべきなのに、養殖ハマチばかり叩いていた。おかしいでしょう?

山本: それを何か指摘するような研究者だとか、団体だとか、当時はいなかったんですか?

堀口: いなかったです。

有機スズの環境への悪影響に着目した堀口青年は、その時まだ大学院生でした。

その後、有機スズというテーマが自身の博士論文、そして国環研へと繋がっていきます。

次回、大学院時代から国環研時代につながる話「~そして国環研へ編」に続きます。

*1 街頭募金活動:

全国学生交通遺児育英募金(事務局)への参加を指す。全国学生交通遺児育英募金は交通事故の遺児救済を目的に1970年に秋田大学の有志による呼びかけで始まり、その後、交通事故問題に関心を持っていた大学の自動車部が中心となって実施された。1983年に交通遺児に事務局が引き継がれ、あしながおじさんの募金として全国に知られるようになった。後に、支援の対象が交通遺児から災害遺児、病気遺児などへ拡がり、あしなが学生募金として現在も続いている。

*2 TBTO(ビストリブチルスズオキシド):

有機スズ化合物(金属のスズ原子と炭素原子を骨格としてできている化合物の総称)の一種。有機スズ化合物は何種類も知られているが、メチルスズ化合物を除き、全て人工の化合物である。また、ブチルスズ化合物にはブチル基の数(1~4)により、モノ体、ジ体、トリ体、テトラ体があり、これらのうち、トリ体、すなわち、トリブチルスズ化合物の毒性が最も強い。トリブチルスズ化合物には14物質が知られており、TBTOはそのうちの1種である。

*3 分散助剤:

ある物質の魚類などへの毒性を調べる際、一般に、その物質を水(海水を含む)に溶解させて濃度別に試験(毒性試験)を行う。水に溶けにくい物質の場合、有機溶媒に溶解させてから、これを水(海水を含む)で希釈して毒性試験の溶液を調製する。ここで用いる有機溶媒が分散助剤である。分散助剤は、魚類などへの毒性が比較的低いものを使用することが一般的であり、アセトンやDMSO(ジメチルスルフォキシド)などが使用されることが多い。

| 進行・構成・編集 | 環境リスク・健康領域 今泉 圭隆・林 千晶 |

|---|---|

| 写真撮影 | 企画部広報室 成田 正司 |

- インタビュアー・進行・構成

- 環境リスク・健康領域林 千晶・今泉 圭隆

- 写真撮影

- 企画部広報室成田 正司

Profile / Message

山本 裕史 YAMAMOTO Hiroshi  NIES研究者紹介

NIES研究者紹介

環境リスク・健康領域 領域長

経歴:京都市出身。テキサス大学大学院でPh.D.取得。その後、徳島大学総合科学部准教授。2016年に国立環境研究所へ。生態毒性研究室長等を経て、2024年から現職。

息子に続き娘も一人暮らしを始め、最近は愛犬と近所の散歩をするのが癒し。また、諸外国への出張が多くあり、日本の化学物質管理制度の世界からの周回遅れが気になるが、何とか世界に誇れる化学物質管理制度の導入に向けてもうひと踏ん張りしたいと考えている。

NIES研究者紹介

NIES研究者紹介

Profile / Message

堀口 敏宏 HORIGUCHI Toshihiro  NIES研究者紹介

NIES研究者紹介

環境リスク・健康領域 特命研究員

経歴:三重県松阪市出身。東京水産大学、東大大学院(修士・博士)を経て、1993年国立環境研究所へ。現在に至る。

趣味(?)は空手。学生時代に極真会の道場で稽古していたが、中途半端であった。今、一人で稽古しています。魚介類のスケッチも嫌いではありません。見た人から「友達みたい」と言われましたが、相手(魚介類)は何とも思っていない、片思いです。カラオケの十八番は鳥羽一郎さんの「兄弟船」。

NIES研究者紹介

NIES研究者紹介