2024年11月11日から24日(当初予定は22日まで)にかけて、バクー(アゼルバイジャン共和国)において、気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)が開催されました。気候変動COPは会期延長が恒例となっていますが、今回は、35.5時間の延長となり、史上4番目の長さとなりました。一時は決裂も噂されましたが、今回、1.5℃目標の実現に向けた対策を加速させるための合意はできたのでしょうか?COP29の主な成果、経緯と注目ポイントについて解説します。

2024年11月11日から24日(当初予定は22日まで)にかけて、バクー(アゼルバイジャン共和国)において、気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)が開催されました。気候変動COPは会期延長が恒例となっていますが、今回は、35.5時間の延長となり、史上4番目の長さとなりました。一時は決裂も噂されましたが、今回、1.5℃目標の実現に向けた対策を加速させるための合意はできたのでしょうか?COP29の主な成果、経緯と注目ポイントについて解説します。

パリ協定ⅰ(2015年採択、2016年発効)では、工業化後の地球平均気温の上昇幅を、2℃を十分下回る水準で維持することを目標(2℃目標)とし、さらに1.5℃に抑える努力をすべき(1.5℃目標)とされています(2条1項(a))。

パリ協定交渉中は、パリ協定の目的として、工業化後の地球平均気温の上昇幅を2℃までに抑えることがメインに据えられていましたが、パリ協定交渉の最終段階において、小島嶼国が強く主張したことにより、1.5℃目標が付け加えられました。ただし、パリ協定採択時点では、工業化後の地球平均気温が1.5℃上がった場合と、2℃上がった場合とで、現れる気候変動影響にどの程度の差があるのか、そして、どのような気候変動対策をとれば1.5℃目標を実現できるのかについての知見が十分ではありませんでした。このため、COPは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に対し、これらに関する知見を提供するよう求めました。

その後、IPCCによる「1.5℃特別評価報告書」ⅱの公表(2018年)をきっかけとして、工業化後1.5℃の地球平均気温上昇でも、現在よりも、かなりの悪影響が予測されること、そして、1.5℃上昇と2℃上昇の場合では、生じる影響に相当程度の違いがあることが認識されるようになりました。そこで、1.5℃までに抑えること(1.5℃目標)を目指すべきだとする機運が高まりました。

IPCC第6次評価報告書ⅲによると、1.5℃目標を実現するためには、遅くとも2025年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を減少傾向に転じさせ、2030年までに2019年と比べて約4割の削減を達成し、さらに、2050年までに、二酸化炭素(CO2)排出量のネットゼロを達成することが必要になります。

COP26(2021年)では、1.5℃目標に向かって世界が努力することがCOPの場で正式に合意され(グラスゴー気候合意)、二酸化炭素回収・貯留(CCS)などの対策が講じられていない石炭火力の「段階的な削減」を初めて成果文書に盛り込みました(COP26の合意内容の解説はこちら:「COP26閉幕:『決定的な10年間』の最初のCOPで何が決まったのか?」)。

2020年代は、気候変動対策において「勝負の10年」と言われています。1.5℃目標実現の道を選べる時間は限られており、時間切れが近づこうとしています。

現在の課題は、1.5℃目標達成のために、どのようにして世界全体の温室効果ガスの排出削減を大幅に強化していくかということです。現時点で各国が掲げている2030年の削減目標がすべて達成されたとしても、1.5℃目標達成には大きく及びません。

①気候資金に関する新規合同数値目標とは?

COP29は、「資金COP」になると言われていました。それは、気候資金に関する新規合同数値目標(the New Collective Quantified Goal on climate finance: NCQG)を決めることになっていたからです。これは、2025年以降、途上国の気候変動対策にどれくらいの支援をしていくかについての目標額を決めるというものです。

②なぜ今気候資金に関する新規合同数値目標について議論するの?

1.5℃目標実現のためには、先進国も途上国も気候変動対策を大幅に強化していかなければなりませんが、途上国には対策実施のための技術、能力、資金などの実施手段が不足しており、パリ協定では、先進国が中心となって途上国の対策を支援することが約束されています。資金はその支援のうちの一つです。途上国の排出削減目標を見ると、「資金支援があれば、より多く削減対策をとる」というような条件付きの内容が多く含まれています。

「なぜ、2024年末というぎりぎりの時期になってから、2025年以降の資金支援目標について議論しているの?」と不思議に思う方もいらっしゃるかも知れません。この時期に議論した理由を理解するためには、経緯を把握する必要があります。

③これまでの目標:「2020年までに先進国全体で毎年1,000億米ドル動員」

これまでの目標は、「2020年までに、先進国全体で、途上国の気候変動対策支援のために、毎年1,000億米ドルを動員する」というものでした。これは、「1000億ドル目標」と呼ばれ、COP15(2009年、コペンハーゲン(デンマーク))の首脳級会合で合意されましたが、COPでは採択できず、翌年のCOP16(2010年、カンクン(メキシコ))において採択されました(カンクン合意)。

④パリ協定採択時(COP21(2015年、パリ))

気候変動対策目標(特に排出削減目標)を持つのなら先進国からの資金支援は必須であり、その約束(特に、「1000億ドル目標」を上回る公的資金支援の数値目標)を引き出したい途上国と、資金を提供する側は気候変動枠組条約上の先進国に限らず途上国にも広げるべきと考え、また、公的資金だけではとてもカバーできないので、民間資金も含めるべきと主張する先進国との対立は最後まで続きました。

パリ協定及びCOP21決定では、i) 年間1000億米ドル規模の資金供与を2025年まで継続すること、ii) 2025年より前に新しい資金目標について合意すること、iii) 新たな資金目標は最低年間1,000億米ドルとすること、が盛り込まれました。上記のii)が今年(2024年)のCOP29で2025年以降の途上国の気候変動対策に対する資金支援の目標額を決定することになった理由です。

⑤「1000億ドル目標」は達成したけれど、途上国の気候変動対策に必要な額にはまったく足りない

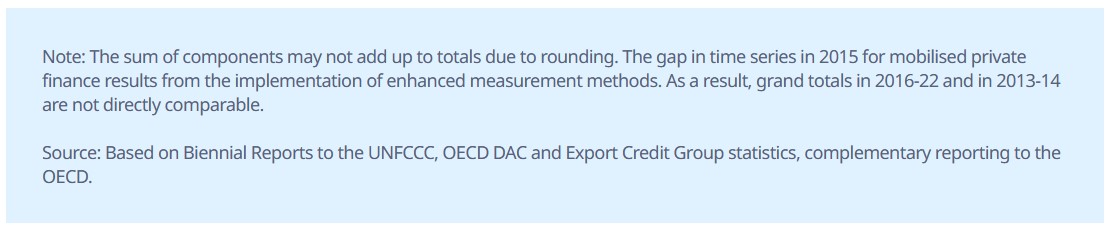

COP29の前に、2022年に「1000億ドル目標」が達成されたことがわかりました(図1)。当初目指されていた2020年より2年遅れということになります。

1.5℃目標を実現するためには、2020年代に急速かつ急激な排出削減が必要とされ、2020年代は「勝負の10年」と言われています。そのためには、途上国の排出削減も非常に重要なのですが、途上国は、「1000億ドル目標」が達成されておらず、その先の資金支援も不明確な中で、途上国の排出削減の大幅強化について議論しようとする先進国に不信感をあらわにしてきました。「1000億ドル目標」が達成されたことで、ようやく、その次の資金目標と途上国の排出削減の大幅強化について議論できる素地が整ったわけです。

「1000億ドル目標」は、達成するのが2年遅れになるほど大変な目標でしたが、途上国が2030年までに気候変動対策に必要とする資金額は、年間1.3兆米ドル規模と言われ、大きなギャップがあります。年間1.3兆米ドルは、これまでの目標の13倍となり、これをそのまま目標にすることは到底できません。しかし、「1000億ドル目標」に代わる長期資金目標に合意できなければ、途上国の気候変動対策の大幅強化について議論することは不可能です。そこで、COP29で長期資金目標に合意できるかに注目が集まりました。

⑥COP29での交渉の結果

最後の最後まで交渉は続き、気候資金に関する新規合同数値目標に合意しました。これがCOP29最大の成果となりました。具体的には、①先進国が主導して、2035年までに少なくとも年間3,000億米ドル動員すること(多国間開発銀行による支援、途上国による支援を含む)(これまでの目標は「年間1,000億米ドル」だったので、3倍になります)、②すべての公的及び民間の資金源からの途上国に対する気候変動対策への資金を2035年までに年間1.3兆ドル以上に拡大するため、すべてのアクターに対して、共に行動することを求めること、です。

一時は決裂も噂されましたが、とにかく合意することが優先されたようです。合意採択後、複数の途上国から「この目標では受け入れられない」「低すぎる」といった不満の意を表する発言が相次ぎましたが、採択には影響はありませんでした(ただし、議事録には発言が残ると思われます)。

パリ協定では、すべての国が温室効果ガスの排出削減目標等を定めることが規定されています。世界全体の温室効果ガスの排出削減を効率的に進めるため、パリ協定第6条では、排出を減らした量を国際的に移転し、目標達成に活用すること(他国での削減分を自国の削減分としてカウントできること)が規定されています。

炭素市場等に関するパリ協定6条を実施するための詳細ルールになかなか合意できず、COP27(2022)、COP28(2023)と先送りにされてきました。

パリ協定第6条の詳細ルールに関する論点は多岐にわたり、かなり技術的な話になるためここで書くのは控えますが、大別すると、より緩やかなルールを設けて炭素市場等を活性化させることを重視する国と、厳しいルールを設けることで、炭素市場の質を確保し、確実に気候変動対策に貢献することを重視する国とで意見が分かれていて、なかなか合意に至りませんでした。

COP29での交渉の結果、各国は、削減・除去の量をクレジット化して分配する際に必要な政府による承認や報告の項目や様式、クレジットの記録や報告に用いる登録簿等の接続性等の細目を決定しました。

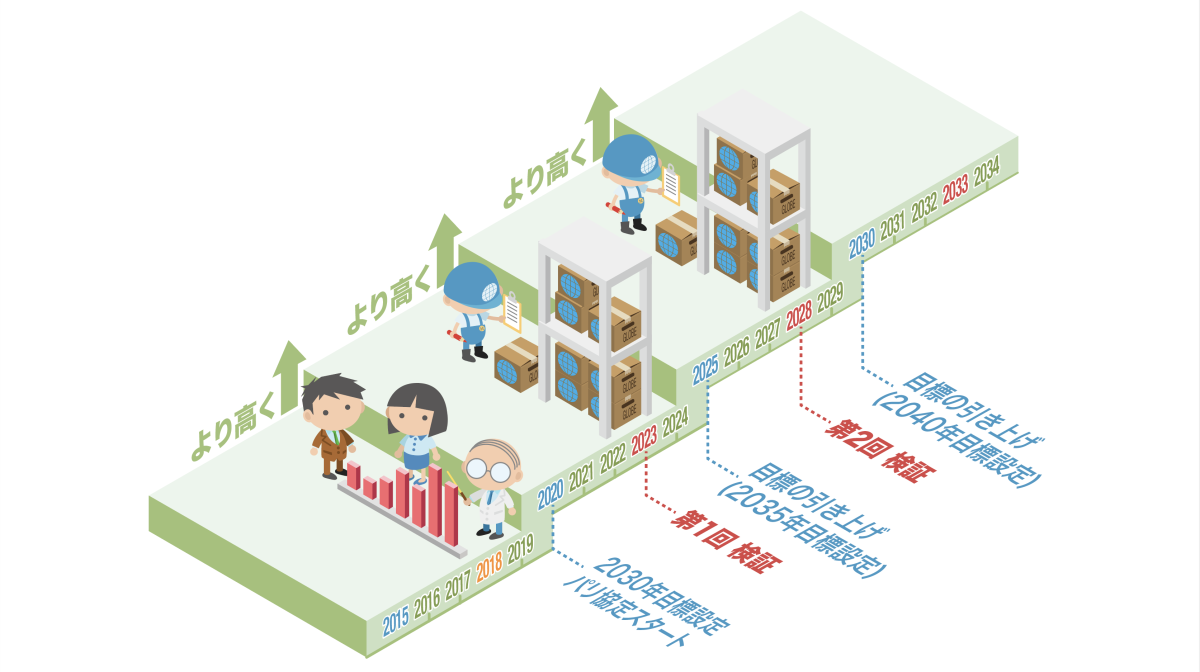

パリ協定では、長期目標の実現に向けて、世界全体の気候変動対策がどれくらい進んでいるのかを5年ごとに評価することになっています(14条)。これをグローバル・ストックテイクと呼びます(ストックテイクは、棚卸しという意味)。このグローバル・ストックテイクの成果を受けて、各国は5年ごとに次の期の排出削減目標を立てることになります。各国が目標を提出する年は、5と0のつく年で、来年2025年はその年に当たります。

昨年のCOP28において、第1回グローバル・ストックテイクの成果文書が出されました(COP28の合意内容の解説はこちら:「COP28閉幕:化石燃料時代のその先へ」)。これは、各国が2035年目標を設定するうえでガイドとなるものです。この成果文書では、「2050年までに、ネットゼロを達成するために、公正で秩序だった衡平な方法で、エネルギー・システムにおいて化石燃料からの脱却を図り、この重要な10年にその行動を加速させる」とされ、1.5℃目標実現のために緊急に行動をとる必要があることが改めて確認され、全ての温室効果ガスおよび産業・運輸・家庭などの全てのセクターを対象とした排出削減、分野別の貢献(2030年までに再生可能エネルギー発電容量を3倍にすること、省エネ改善率を2倍にすること等)が盛り込まれました。

各国は、この成果文書を参照して、2025年2月までに、次期目標(2035年目標)を立てることになっています。2035年目標のガイドとなる合意は、昨年のCOP28でできていますが、提出締め切り間近となったCOP29で、いかに各国が高い2035年目標を設定する機運を醸成できるかに注目が集まりました。

第1回グローバル・ストックテイクの成果文書では、「グローバル・ストックテイクの成果の実施に関するUAE対話」を設置し、COP33(2028年)まで、そのフォローアップ(追跡)をすることも盛り込まれており、COP29では、対話をどのように実施するかについて決め、2025年からこの対話を開始することが目指されていました。しかし、「第1回グローバル・ストックテイクはCOP28で終了しており、グローバル・ストックの成果の実施進捗の把握は不要、いかなるフォローアップも受け入れない」とする一部途上国と、「再エネ3倍や省エネ改善率2倍といったエネルギーや森林等、緩和に関する合意について議論する場を確保し、実施状況をチェックすべき」とする主要先進国と小島嶼国、中南米・カリブ海独立連合、後発開発途上国等とが激しく対立し、議論が先送りされることになりました。

COP29直前、米国大統領選挙が行われ、トランプ氏が勝利しました。再度、パリ協定から脱退する準備を進めていると言われます。今回は、パリ協定の発効後3年以上経っているため、手続から1年で脱退が完了します(パリ協定第28条1項及び2項)。COP29は、新政権発足前ですが、今回は、「資金COP」で、途上国は先進国からの公的資金の提供を強く求めていることもあり、米国の動向に注目が集まりました。

途上国が不満をあらわにしつつも新規合同資金目標については合意に至り、各国が高い2035年目標を設定する機運の醸成は先送りにされました。この差については、トランプ氏再選も影響しているという見方があります。すなわち、前者については、先送りしてもより良い合意を引き出すことは難しいと考えられたのに対し、後者については、より良い合意ができる可能性もあるとして、戦略的に先送りしたという見方です。

1.5℃目標実現の道を選ぶために残された時間はほとんどなく、すべての国が世界での1.5℃目標の実現を可能にするような2035年目標を2025年までに策定し、その達成に向けて、気候変動対策をさらに加速させることが求められます。

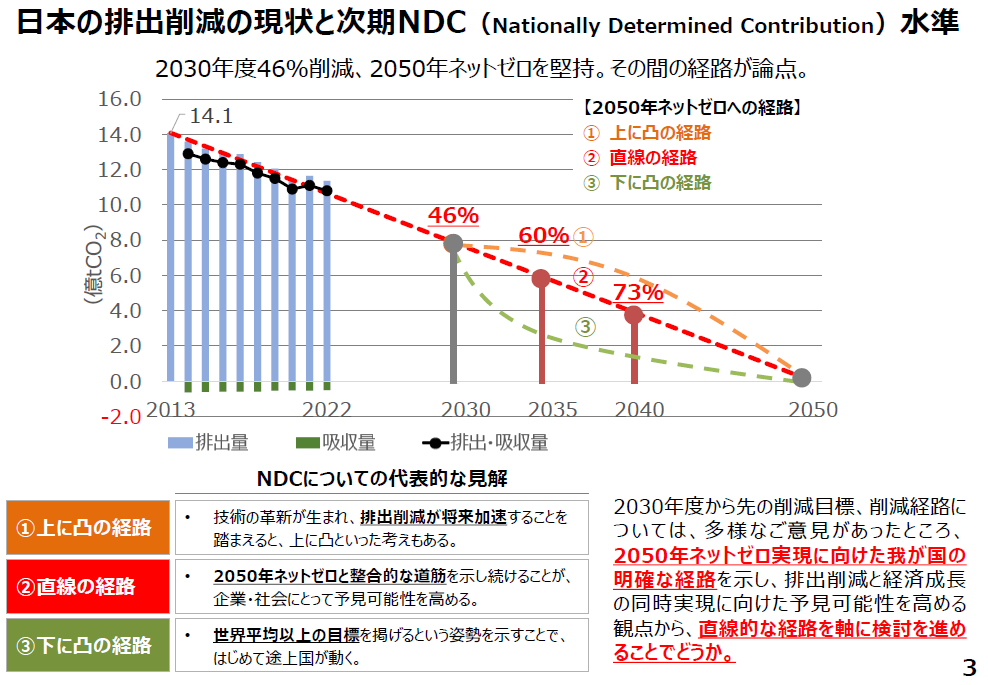

日本では、COP29閉幕翌日の11月25日、中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会イノベーション・環境分科会地球環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG 合同会合第6回会合が開催され、2035年目標案が示されました。

事務局は、現行目標である2030年度の46%削減から2050年ネットゼロに至る経路として、技術革新による将来の大幅な排出削減に期待する「上に凸」、一定のペースで排出量を減らしていく「直線」、早期に排出削減を進める「下に凸」という3つのパターンを提示したうえで、「2050 年ネットゼロ実現に向けた我が国の明確な経路を示し、排出削減と経済成長の同時実現に向けた予見可能性を高める観点から、直線的な経路を軸に検討を進めることでどうか」としました。

これに対して、上記の「直線的な経路」では、IPCC第6次評価報告書統合報告書や、COP28のグローバル・ストックテイクの成果文書やG7合意文書の1.5℃⽬標実現に整合的でない(目標が低すぎる)との批判が起こりました。また、同会合における議論の進め方についても、批判が起こりました。これらの批判を受けて、追加会合が開催されましたが、2024年12月24日、日本政府は目標の上積みを見送り、当初の案通り、「2035年度に2013年度比60%減、2040年度に同73%減」を盛り込んだ地球温暖化対策計画の改定案を取りまとめました。対策を加速させることが求められているにもかかわらず、直線的な排出削減にとどまりました。今後、地球温暖化対策推進本部での了承とパブリックコメントを経て、2025年2月までに気候変動枠組条約事務局に提出することになります。

日本に限らず、各国が2035年目標をどの水準に設定するかは、気候危機対処にとって、決定的に重要な意味を持ちます。「次の期にさらに削減努力すればいい」という話ではありません。今後も注視していく必要があります。

COPは、条約の最高機関であり、その主眼は、パリ協定等の長期目標の実現に向けて、「気候変動対策のこれまで」を評価し、「気候変動対策のこれから」に合意することにあります。

国際社会での合意形成は簡単ではありません。COP29の議題数は、大項目で数えても93、小項目で数えると167にものぼりました。気候変動COPの会期は2週間ありますし、すべての議題について詳細に議論するわけではありませんが、多すぎます。巨大な会議になる最大の問題点は、人数の少ない政府代表団(多くは途上国)にとって対応が難しくなることです。

また、議長国の決定も一筋縄ではいきません。COP29議長国のアゼルバイジャンは産油国であり、気候変動対策を決定付ける「勝負の10年」に、産油国主導のCOPが2年続いたことを問題視する声もありましたが(COP28議長国(アラブ首長国連邦)も産油国)、現在の議長国決定プロセスでは、これを回避することはできませんでした。また、COP30はベレン(ブラジル。アマゾン地域の都市)で開催されることになりましたが、COP31については、西欧その他地域で開催されることは決まっていますが、オーストラリア(+太平洋諸国)とトルコが立候補しており、調整がついていません。

COP29 期間中に、サンドリーン・ディクソン・デクレーヴ氏(Earth4All 代表、ローマクラブ グローバルアンバサダー)をはじめ、世界中の名だたる有識者が、COP議長国の選出プロセス改善やプロセスのスピード・規模の合理化等、7項目を提案する「気候変動COP改革に関する書簡」を提出しました。

COPに改善が必要な点はもちろんありますが、気候変動COPの場でしか決められないことがあります。1.5℃目標も、その実現に向けた気候変動対策の強化も、気候変動COPの場でしか決められません。気候変動COPが1.5℃目標の実現に向けて、「勝負の10年」の気候変動対策を加速させる重要な合意ができる場であり続けているか、引き続き注視していきます。

ⅰパリ協定の英文及び和文は、パリ協定.外務省.2016-12-8、https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page24_000810.html 、(参照2023-12-21)。

ⅱ正式なタイトルは、「1.5℃の地球温暖化:気候変動の脅威への世界的な対応の強化、持続可能な開発及び貧困撲滅への努力の文脈における、工業化以前の水準から 1.5℃の地球温暖化による影響及び関連する地球全体での温室効果ガス(GHG)排出経路に関するIPCC 特別報告書」。原文(政策決定者向け要約、本文)は、https://www.ipcc.ch/sr15/(参照2023-12-21)。日本語による同報告書の背景及び概要は、IPCC「1.5℃特別報告書」の公表(第48回総会の結果)について.環境省.2018-10-8、https://www.env.go.jp/press/106052.html 、(参照2023-12-21)。

ⅲIPCC第6次評価報告書第3作業部会の報告『気候変動 - 気候変動の緩和』。原文は、Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change.IPCC.2022-4-4、https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/ 、(参照2023-12-21)。同報告書の政策決定者向け要約の和訳は、https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/global2/about_ipcc/202310ipccwg3spmthirdversion.pdf 、(参照2023-12-21)。

COP28COP28閉幕:化石燃料時代のその先へ

執筆:久保田 泉(社会システム領域 主幹研究員)

COP27“パーマクライシス”下で開催されたCOP27は成功か?失敗か?

執筆:久保田 泉(社会システム領域 主幹研究員)

COP26COP26閉幕:「決定的な10年間」の最初のCOPで何が決まったのか?

執筆:亀山 康子(社会システム領域 領域長=当時=)

COP25COP25の概要と残された課題

執筆:亀山 康子(社会環境システム研究センター 副センター長=当時=)

COP24COP24(気候変動枠組条約第24回締約国会議)では何が決まった?

執筆:亀山 康子(社会環境システム研究センター 副センター長=当時=)」