大気汚染と気候の複合問題への挑戦~数値シミュレーションを用いた高解像度予測の最前線~

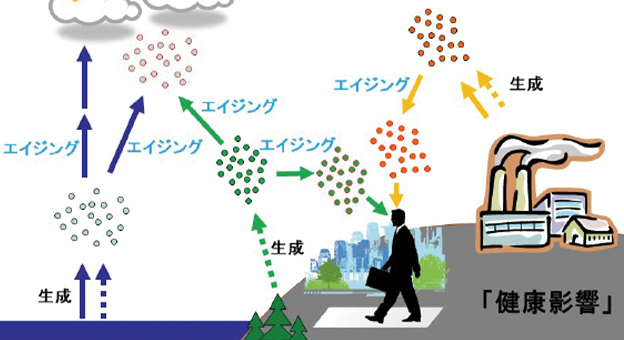

エアロゾルは大気中に浮遊する粒子状の物質のことをいい、大気汚染物質として健康に影響を与えることが懸念されています。一方、気候に重大な影響を及ぼすこともわかっています。大気汚染と気候の関わりを理解することは、地域の環境問題や地球の気候問題を解決するためのカギとなります。地域環境保全領域主任研究員の五藤大輔さんと地球システム領域主任研究員の八代尚さんは、全球雲解像モデルNICAMを使った高解像度シミュレーションにより、大気中のエアロゾルの濃度や分布をより正確に再現するための研究をしています。

※執筆当時

※執筆当時

世界の大気汚染の状況

大気汚染の現状について教えてください。

日本では1970 年代に都市部を中心に大気汚染が大きな問題になりました。その後、排ガス規制などが進み、大気汚染物質の量は減少しています。日本を含め欧米などの先進国では大気汚染は改善していますが、アジア諸国では大気汚染物質の排出量が依然として高い状況にあります。

新型コロナウイルス感染症の流行で社会活動が制限された影響はでていますか。

2020年の世界的なロックダウンの際には、地球全体で二酸化炭素の排出量が7%(遠嶋,2022)、窒素酸化物の排出量が少なくとも15%減少した(宮崎, 2022)と報告されています。ですが、その減少は一時的なもので、社会活動が再開されるとまた元の水準に戻ったようです。

経済発展しているアジアの国々はどこも大気汚染がひどいのでしょうか。

中国は深刻な大気汚染が問題になっていましたが、2008 年北京オリンピックの開催決定を機に規制が進み、現在ではかなり改善しています。近年、深刻なのはインドを中心とした東南アジアから南アジアの地域です。人工衛星で観測したデータを見ても、ヒンドスタン平原あたりの大気汚染が相当深刻なのがわかります。

地球を冷やしたり、温めたりするエアロゾル

大気汚染は気候にどのように関わっていますか。

2021 年に発表された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第一作業部会(WG1)の第6次報告書(IPCC-AR6-WG1, 2021)でも、地球全体の平均気温の変化に大気汚染物質(エアロゾルや微量気体)が影響すると書かれています(コラム2を参照)。エアロゾルは、大気中を浮遊する小さな粒子で、よく聞くPM2.5は直径が2.5μm(1 μ m は1000分の1mm)以下のエアロゾルのことをいいます。人間活動によって出てくるエアロゾルは、硫酸塩や硝酸塩、有機炭素、黒色炭素(ブラックカーボン)などがあり、大部分が直径1μm以下です。これらのエアロゾルは、太陽光を吸収したり、散乱したりします。

エアロゾルには地球を冷やす効果があるのですか。

はい。エアロゾルには、種類によって温暖化を抑制するものもあれば、促進するものもあります。硫酸塩エアロゾルなどは、光を吸収せず、全て散乱させます。すると、地球に届く光が減り、地球が冷えます。さらに、水に溶けやすい成分をもつエアロゾルは、雲の性質を変えることによって、結果的には地球を冷やす効果も持っています。つまり、エアロゾルが多いと、太陽光を散乱させやすい雲ができます。一方で、ブラックカーボンは光を吸収し、熱として放出し、地球を温めます。なお、エアロゾル自体に関する説明や研究は、過去の『環境儀』64 号、68 号、77 号も参考になります。

最近(2021年12月)トンガで火山が噴火しましたが、火山噴火とエアロゾルにはどういう関係があるのでしょう。

火山の噴火で発生する大量の灰や硫酸ガスはエアロゾルとなります。エアロゾルの多くは大気中に存在する時間がせいぜい1週間くらいですが、噴火の勢いで一気に上昇して高度10km以上にある成層圏まで到達したエアロゾルは大気中に数年間も滞留します。硫酸塩エアロゾルが多く含まれていると、長い間地球を冷やし続けることになります。ただ、火山噴火で発生する物質にはいろいろなものがあり、その割合や量で地球を冷やす効果は異なります。

1991年6月にフィリピンのピナツボ火山が噴火したときは、成層圏に到達した硫酸塩エアロゾルの影響で地球が冷えました。日本は記録的な冷夏となり、平成の米騒動といわれるほどの米不足になりました。

大気汚染のシミュレーション

どのように研究を進めているのですか。

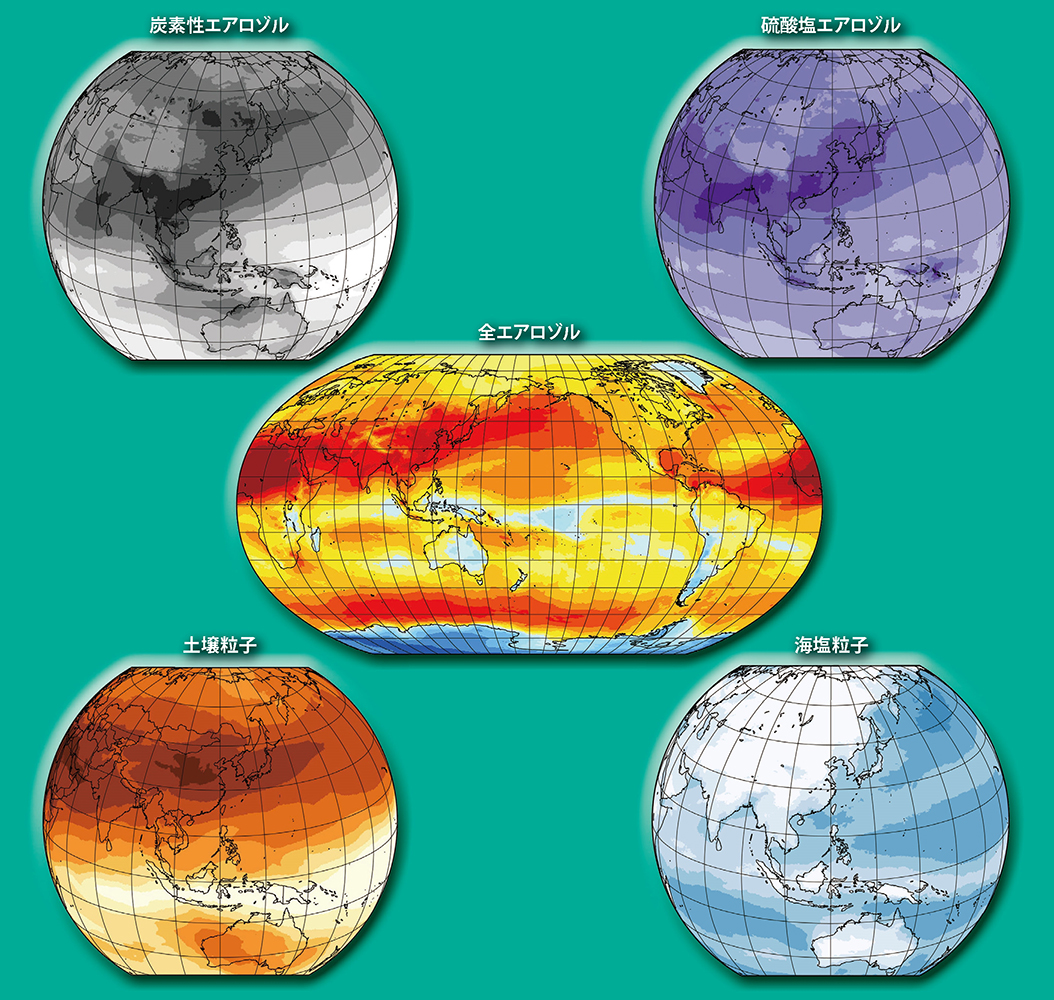

気候変動の影響や将来を予測するためには、まず現状を再現しなくてはなりません。そのためには関連する自然現象を科学的に理解する必要があり、その手段としてシミュレーションができる数値モデルを使います。大気の状態は気温や気圧などの数値で示すことができ、これらは物理法則に基づいて変化します。この物理法則を表す方程式をコンピュータで計算できる形にして、たくさん組み合わせたのが数値モデルです。このモデルに必要な値を入力してコンピュータで計算し、地球全体を対象にして、エアロゾルなど大気汚染物質濃度の変動を再現しています。下の図は数値モデルで計算された地球上の様々なエアロゾル分布です。シミュレーションの結果が現実を再現しているかどうかは観測の結果と比べて確認します。大気汚染物質は濃度変動が激しく、一地点の観測データでは確認が十分できないので、人工衛星による広範囲な観測データも使っています。シミュレーションで使われている一部の経験的な変数には取り得る値に不確実性の幅があるので、観測結果とより一致するような値を調べます。

NICAM-Chemで計算したエアロゾルおよびその化学組成の全球年平均分布図

シミュレーションとはどんなものですか。

シミュレーションを行う大きな目的の一つに将来の予測があります。これまで得られた知見を総動員して計算し、コンピュータの中にバーチャルな地球を再現します。科学的な法則に従ったモデルなら現実を再現することは可能なはずですし、それが正しければ時間軸を延ばして未来も予測できるはずなのですが、実際にはとても難しいです。その理由の一つは、基本的な物理的な過程は理解が進んでいるのですが、まだ分かっていない過程もあることです。モデルに組み込めていない過程があるまま計算すれば、結果は実際とずれてしまいます。研究がもっと進めば、この問題を解決できるだろうと期待しています。もう一つの理由は、計算能力が足りないことが挙げられます。計算するときは地球を格子状に細かく切り分けて、それぞれのボックスごとに行います(コラム3を参照)。細かくなればなるほどその状態を正しく再現できるのですが、計算量が膨大になります。たとえば、水平100㎞メッシュの格子で計算すれば、東京とつくばが同じ格子に入ってしまうため、結果が同じになってしまいます。これでは地域ごとの大気汚染の状態を詳しく把握できそうにないですよね(サマリーの図5)。そこで、1㎞メッシュの格子で計算しようとすれば、時間解像度も細かくする必要があるため、計算量は100万倍に増えてしまいます。計算能力が年々高まっていくおかげで、高解像度でのシミュレーション研究の可能性も広がっています。

スーパーコンピュータで計算するのですか。

はい。研究所内のスーパーコンピュータ(スパコン)のほか、理化学研究所の「富岳」や各大学のスパコンなど用途に応じていろいろなものを使っています。私たちの計算はデータを非常にたくさん使うので、データ保存・解析のためにハードディスクもたくさん必要です。

シミュレーションに使っているNICAMとはどんなものですか。

NICAMは大気を高解像度で計算できるモデルです。一般的なモデルが20年前に開発された時は、水平200kmメッシュぐらいの格子幅で計算するのが普通でしたが、当時からすでに数kmメッシュ格子幅で計算することを想定して設計されていました。それから20年経って、まさに現代のスパコンにうまくマッチしてその威力を発揮し、多くの研究者が先端的な研究に活用しています。モデルの開発には終わりがなく、NICAMも完成したとは胸を張って言えません。最初に海洋研究開発機構(JAMSTEC)で開発が始められ、その後、他の研究所や大学の研究者が加わって、機能がどんどん増えてきました。まるでスペインにあるサグラダファミリアのようです。シミュレーションの内容も、初めは気温や風向・風速などの基本的な気象の要素のみでしたが、開発が進んだ結果、エアロゾル濃度のような大気環境に関わる要素も計算できるようになりました。

高解像度のシミュレーションを実現

どんな結果が得られましたか。

NICAM-Chem(NICAMに結合した大気汚染物質輸送モデル)を使ってスパコンで計算し、エアロゾルの濃度分布をこれまでよりも高精度で再現しました(図などを参照)。この結果から、発生源である都市部での大気汚染物質の濃度やそれがどのように運ばれていくのかがわかります。また、雲の動きも高精度で再現できました。エアロゾルは雲や雨で取り除かれるので、雲の動きを高精度で示すことができないとエアロゾルの分布も正確に示すことができません。これによって、北極圏にどのようにエアロゾルが運ばれていくのかも示すことができました。北極圏のエアロゾルは気候に大きな影響を及ぼすことが知られています(詳細は、例えばhttps://cger.nies.go.jp/cgernews/201711/323003.html)。

どれくらいの時間スケールで計算して、どのような結果になりましたか。

場合にもよりますが、エアロゾルの分布をシミュレーションするときは、1年分を計算します。これは、主要なエアロゾルの空間分布や季節変動が再現できているかを確認できるからです。今回は、高い解像度で計算したことで雲や雨の再現性が良くなりました。エアロゾルと雲の相関関係を示したシミュレーション結果では、衛星観測のデータとよく合っていましたし(サマリーの図7)、極域でのエアロゾルの濃度、特にブラックカーボンが実測値ともよく合致していました(サマリーの図6)。これまで世界のどのモデルでもブラックカーボンをうまく再現できなかったので、今回の結果からエアロゾルが大気中にある雲や降水を媒介にして地上に戻るプロセスの表現には高解像度のシミュレーションが非常に大事なことが示されました。一方、硫酸塩エアロゾルでは観測値とズレがありました。硫酸塩エアロゾルは二酸化硫黄が酸化してできますが、まだきちんと表現できていない酸化過程があるのかもしれません。また、硫酸塩生成過程のうちの70%くらいは雲の中で酸化されて生成されるので、雲や雨の状態にも大きく関わります。これまでよりはかなり良くなりましたが、将来予測などに使うとすれば、もっと精度を上げたいですね。

膨大な計算量

研究はどんなところが難しいのですか。

大気汚染のシミュレーションでは、大気汚染物質が雨によって大気から除かれる過程をうまく再現することが課題ですね。雲や雨のタイミングや降水量が正しくないと、エアロゾルの動きを正確に計算できません。

現実でのエアロゾルが、いろいろなものが混ざってひとつのかたまりになっていることも再現の難しい点として挙げられます。エアロゾルを一粒一粒見ると、煤(すす、ブラックカーボン)に硫酸塩、さらに酸化して表面に水がついてという具合に複雑な状態になっています。非常に多岐にわたる混合状態をモデル内で全て表現して計算してみようとすると、組み合わせ爆発を起こしてしまいます。どう簡略化して計算するかも重要です。

エアロゾルが太陽光の反射や赤外線の放出を通して、大気を冷やしたり温めたりするときの効果の強さ(光学特性)についても、精度がよくないと気候計算に大きな影響を与えてしまいます。ですので、実験で得られたエアロゾルの光学特性の最新の知見をモデルに反映させています。

高解像度シミュレーションでは、データなどファイルのサイズがとてつもなく大きく、1 回のシミュレーションで数十テラバイトも使います(テラバイトは1000 ギガバイトで、ハードディスク内蔵テレビでは10〜20 台分、Blu-ray ディスクだと800枚以上の量になります)。ですから、データの移動だけでも大変です。計算時間も長くて、スパコンをいっぱい使って数ヶ月以上かかるシミュレーションもあります。途中で計算機エラーや設定ミスでやり直しになることもありますね。土日の休んでいる間も自分の代わりに計算機が働いてくれるのはいいのですが、月曜日に職場に出て行って失敗に気が付いたときはがっくりします。

計算結果の解析を行わないとわからないミスもあるので、解析を始めてから気づいたときも落ち込みます。データ量も多いので、複数の計算や複数の設定を並行してやるときは間違えることもありますね。ただ、この研究の良いところは、パソコンとネットワーク、接続先のスパコンさえあればいつでもどこでも研究ができることです。

私も出張先の沖縄からスパコンにつないで計算したこともあります。

信頼できるモデルに

今後はどのように研究を進めたいですか。

地球温暖化対策の国際的な枠組みでもあるパリ協定では、2050年までに気温上昇を2℃もしくは1.5℃未満に抑えるという高い目標を掲げています。その目標を達成するために、地球を温める効果のある大気汚染物質の削減が注目されています。これは短寿命気候強制因子(SLCF)と呼ばれるものです(コラム4を参照)。例えばブラックカーボンは寿命が短いエアロゾルで、削減効果が現れやすいです。そこで、SLCFの削減効果を研究するプロジェクトが始まりました(「研究をめぐって」を参照)。どこの地域をどれだけ減らせばよいのかなどを、シミュレーションを使って検討し、その知見も利用して将来シナリオの策定(例えば、『環境儀』74号の取り組み)に貢献する予定です。また、大気汚染は私たちの健康や生態系にも影響しており、エアロゾルとの関わりやそのメカニズムを調べるためにも、高解像度のシミュレーションは役に立ちます。信頼できるモデルになるように研究を進めていきたいです。

大気汚染と気候問題との関わりはこれからもっと重要になってくるでしょう。エアロゾルがどのように雲のでき方を変え、将来の気候を変化させるかを、今よりも精度高く定量的に把握することが求められています。また、気候変動の影響を受けて、近年激甚化傾向にある集中豪雨や台風などの気象災害の振る舞いを、エアロゾルがどのように変調させているかについても重点的に研究していきたいです。

火山の噴火で地球が冷える?

2024/05/24

とは

とは

TOP

TOP TOP

TOP