2025/11/255分で読めます

酸性雨などの酸性降下物は、森林の土壌や河川水を酸性化することにより、そこに生息する植物や動物に悪影響を及ぼすおそれがあります。しかし、日本では多くの森林河川は中性を保っています。森林で酸を中和する主な仕組みのひとつに、土壌や基盤岩から供給される塩基カチオンによる酸の中和作用があります。では、チャートのように塩基カチオンに乏しい基盤岩が分布する地域では、何が酸性化を防いでいるのでしょうか。本研究では、火山灰がその役割を担っている可能性に着目しました。栃木県雨巻山周辺には、数万年前の赤城山噴火で降り積もった火山灰が土壌中に含まれています。チャートや砂岩を基盤岩とする4つの集水域で、河川水・降水・岩石・土壌の化学成分とストロンチウム同位体比を測定した結果、特にチャート地域では河川水中のカルシウムなど塩基カチオンの多くが火山灰由来であることが分かりました。火山灰は酸性降下物に対する土壌の酸中和能を高め、日本の森林生態系の水質維持に重要な役割を果たしている可能性があります。

酸性雨などの酸性降下物は、森林生態系や水環境に悪影響を及ぼす可能性があります。酸性降下物が土壌にしみこむと、カルシウムやマグネシウムなどの塩基カチオンが酸と反応し、河川水を中性に保ちます。しかし、チャートのように塩基カチオンに乏しい岩石が分布する地域では、この酸中和作用が弱くなり、酸性化が進むおそれがあります。こうした地域で注目されるのが火山灰です。火山灰は基盤岩由来の鉱物より風化しやすく、塩基カチオンを比較的早く供給できるため、酸中和能を高める役割が期待されます。本研究では、火山灰が河川水の塩基カチオンの供給源としてどの程度寄与しているかを明らかにすることを目的としました。

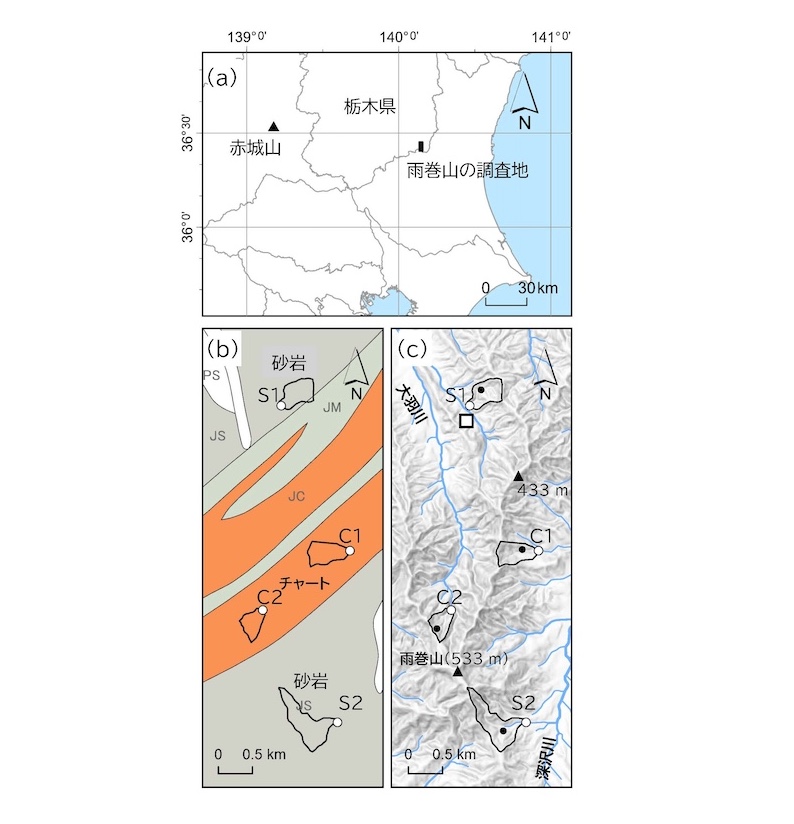

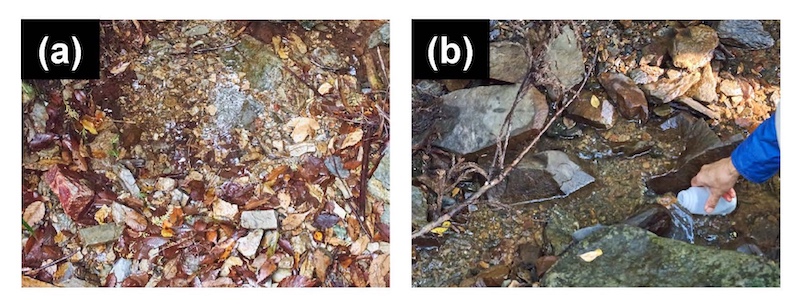

調査は、図1に示した栃木県雨巻山周辺の森林集水域で行いました。この地域は数万年前の赤城山噴火で火山灰が堆積しています。対象は、チャート基盤岩の2集水域(C1、C2)と砂岩基盤岩の2集水域(S1、S2)です。2017年10月から2018年8月まで隔月で河川水を採取し、pH、塩基カチオン(カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、ストロンチウム)の濃度、ストロンチウム同位体比(87Sr/86Sr)を測定しました。降水は1年間連続採取し、同様の分析を実施しました。さらに、河床岩石(図2)と土壌を採取し、化学組成とストロンチウム同位体比を分析しました。ストロンチウム同位体比は、カルシウムをはじめとする塩基カチオンの大気降下物、岩石、火山灰の3つの供給源を区別するための指標として用いました。ストロンチウム同位体比の分析は総合地球環境学研究所の共同利用実験施設で行い、その他の分析は国立環境研究所で行いました。

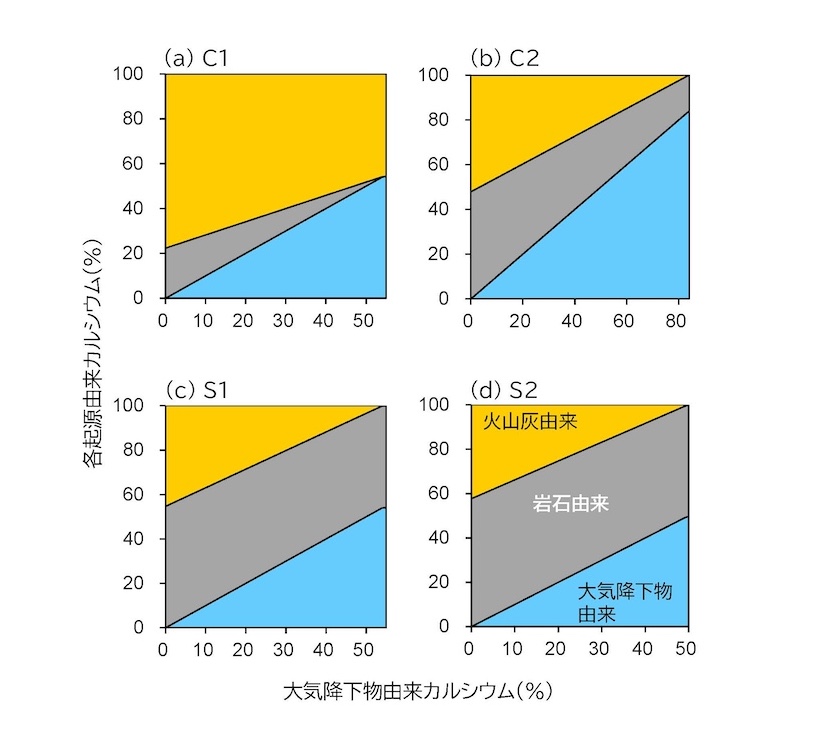

チャート地域の河川水は、砂岩地域に比べて塩基カチオンの濃度が低く、同位体比も異なっていました。土壌の分析では、全地点で火山灰由来の特徴が確認されました。特にC1地点では、河川水のストロンチウム同位体比が岩石と大気降下物の単純混合では説明できず、火山灰を加えた三成分混合モデルで説明可能でした。図3に示した推定では、C1地点の塩基カチオンの46〜78%が火山灰由来で、C2地点は0〜52%でした。砂岩地域のS1地点とS2地点でも火山灰の寄与は認められましたが、岩石由来が優勢でした。これらの結果は、塩基カチオンに乏しい地域では火山灰が河川水の重要な成分源になり得ることを示しています。

本研究では、土壌中の火山灰が河川水の塩基カチオン、特にカルシウムやストロンチウムの重要な供給源となっていることを明らかにしました。次の段階として、現在は、これらの元素が森林の植物にどの程度取り込まれているのかを評価する研究を進めています(図4)。火山灰由来の成分が森林の草や木の栄養としてどのように利用されているのかを明らかにすることで、森林生態系における物質循環の仕組みをより詳しく理解できると考えています。こうした成果は、酸性降下物の影響評価に加えて、火山活動が地域の土壌形成や生態系の維持に果たす役割を理解するうえでも役立つものです。火山灰は、時に災害をもたらす一方で、長い時間をかけて生態系を支える要素にもなっています。これらの研究を通して、火山灰のもつ多面的な働きを科学的に示し、「日本の森林は火山灰の栄養に支えられている」という新しい自然観が広く受け入れられることを目指しています。