2025/10/207分で読めます

乾燥地では植物に代わって、コケや藻類などの微小な生物が地表を覆うことがあり、これらは「バイオクラスト」と呼ばれています。このバイオクラストは光合成や地表面安定化等の機能を持ち、土地修復への活用も期待されています。私は2025年8月下旬に、バイオクラストの発生と定着の条件、特に地形との関連を調べるため、モンゴルのホスタイ国立公園の砂丘で調査を実施しました。この記事では、バイオクラストの魅力と調査の概要、モンゴルのこぼれ話を紹介します。

乾燥地の景色といえばどのようなイメージをお持ちでしょうか。例えば青い空、黄色い砂、ほんのちょっとの「緑」をイメージする方が多いのではないかと思います。 そんな乾燥地に属するモンゴルのホスタイ国立公園の砂丘、Molsog Elsという場所まで、私はバイオクラスト探しの調査に行ってきました。

調査対象のバイオクラストですが、ご存知の方は少ないのではないでしょうか(知っていたという方はむしろご連絡ください)。

バイオクラストというのは、コケや藻類等の微小な生物が砂粒を巻き込んで形成するシート状の構造物です[1]。特定の場所にしかない希少な構造というわけでもなく、陸域のおよそ12%を覆っているとも試算されています[2]。

バイオクラストは植物と同様に光合成ができることから、土壌の栄養状態を改善することができると報告されています[3]。また、乾燥地では地表面を安定化する効果もあり、黄砂を含むダスト発生の抑制効果も報告されています[4]。加えて、植物よりも乾燥や日差しといったストレスへの耐性が高いことも報告されています[5]。このように、植物に近い環境改善効果を持ちながら、植物よりストレス耐性が高いことから、土地修復へ応用する研究も多く実施されています[3]。

私もこのバイオクラストの応用、「使い道」に興味を持って研究しています。何よりバイオクラストがまだまだマイナーな研究対象だと感じているので、私の研究を通じて、バイオクラストの可能性がもっと注目されるとともに、乾燥地における環境問題の改善に貢献することができればいいなと思っています。

安定的にバイオクラストを活用するには、バイオクラストおよびその構成生物がどういう条件を好んで発生・定着するのかを探る必要があります。例えば、雨の多い環境でバイオクラストはより発達しますが、雨が多すぎると逆に植物との資源競争に負けて退行することがあります[6]。こうしたバイオクラストの発達条件は、地球全体や乾燥地全体といったスケールの大きい議論が多い印象です。私はより狭いスケールの要素の一つ、地面の傾斜やその方位といった地形的側面とバイオクラストの出現の関係性を調査するために、モンゴルまで出張してきました。

バイオクラストの実地研究は地理的に偏っていることが指摘されており[7]、モンゴルでの研究事例はほぼありません。このように地理的に「空白」であることと、以前のフィールドワークの結果からバイオクラストの存在がある程度わかっていることから、Molsog Elsを選びました。

調査では事前に決めた地点まで赴き、範囲内の植物種やバイオクラストの有無等を記録しました。砂丘の地形情報と予備調査で得ているバイオクラストの情報からバイオクラストの「いそうな」場所を推定して地図を作成し、そこからランダムに地点を選んでいます。今回の調査を通じて、その推定がどれくらい正確だったかを評価するわけです。

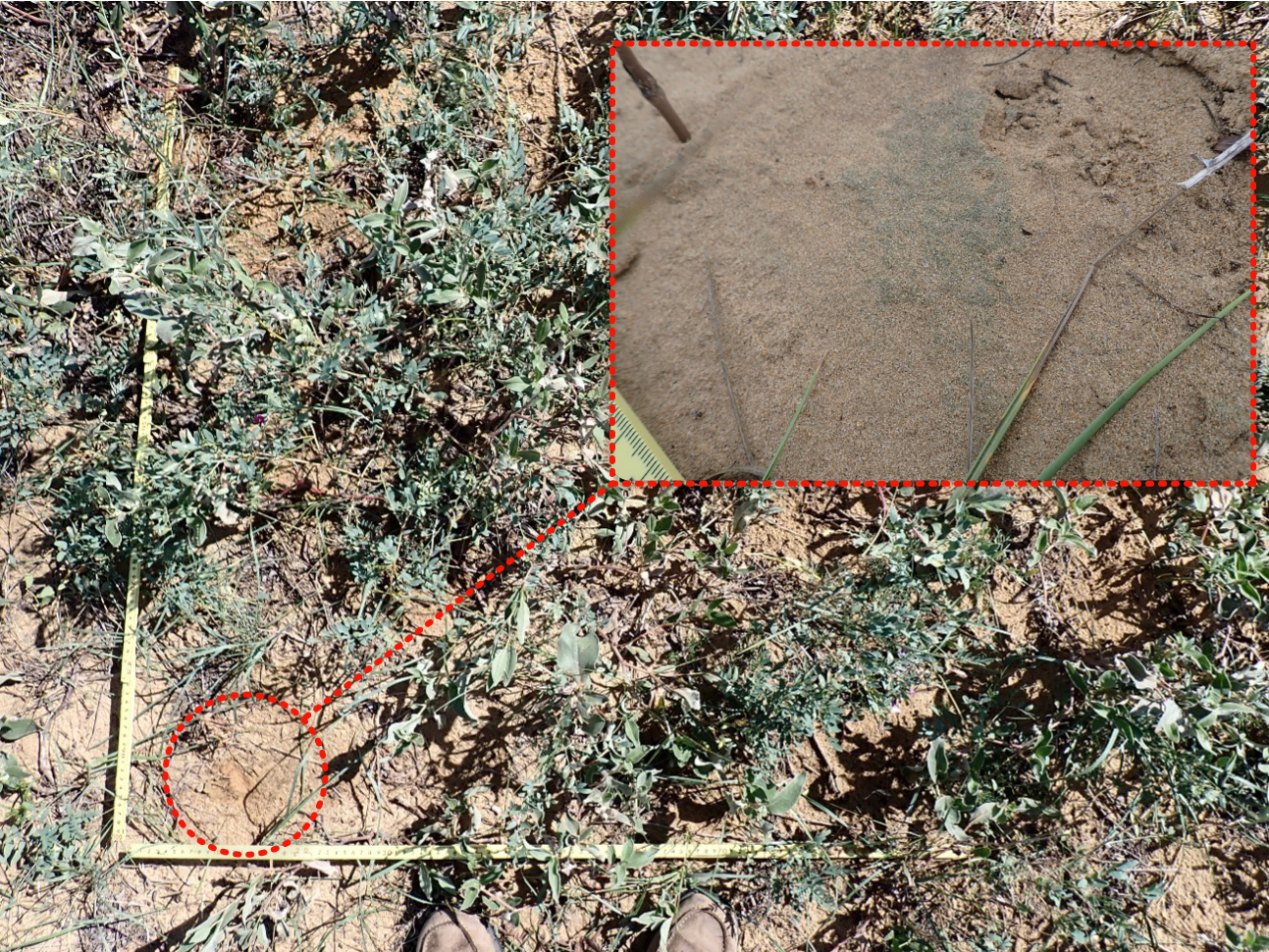

調査の根幹となるバイオクラストの存否の判断ですが、これがなかなか大変です。よく見ないと見つかりません。いや、よく見ても、植物の影や湿った土という場合もありました。

実際、調査に同行してくれたモンゴル国立大学の学生さんに「これがバイオクラストで、こことそこにいるよ」と教えると、「…わからない」と悩んでいました。バイオクラストかどうかの判断材料として、触れて固く凹凸がある、湿ると色が濃くなる、つまんで裏を見ると微生物の作った繊維が見られる等が挙げられます。霧吹きなどの道具を使い、何度も大地にひざまずき、視覚と触覚に頼りながら1メートル四方の調査地点約150個を調査しました。調査終盤になると学生さんも目が慣れてきたようで「ここにバイオクラストがある!」と積極的に指摘してくれました。私も足裏の感覚と踏みつけたときの音で、「あれ、今バイオクラスト踏んだかも?」と判断・確認するニッチなスキルが身につきました。

今回得られたデータと地形データを突き合わせ、再度、バイオクラストの存否と関連性の高い要素を抽出したいと思います。ちゃんとした分析はこれからですが、体感として地形情報のみに基づく推定はさほど正確ではないと感じました。地形的側面だけでなく、植物の存在も考慮しないとバイオクラストが好む環境を推し量れなさそうでした。

今後の展開として、Molsog Elsの西にももう少し大きな砂丘が広がっており、まずはそのあたりまで調査の範囲を拡大したいと考えています。研究に協力いただいているモンゴル国立大学の先生からは、より西部のAltan ElsやMongolian sandでも調査を実施することを打診されているところです。このあたりは、モンゴルの首都ウランバートルから、陸路で片道2日ほどかかるので、もう少しデータを集めてから臨みたいです。

おまけ ~モンゴルの道路事情~

モンゴルというと、英雄チンギス・ハーンや鎌倉時代の元寇といった歴史的側面、広大な草原やそこで生活する遊牧民、TBSドラマ「VIVANT」やモンゴル犬といったサブカルまでいろいろなイメージがあると思います。一方で、「渋滞」を思い浮かべる方は少ないのではないでしょうか。

モンゴルの首都ウランバートル(現地に倣いUBと略します)には160万人が住んでいますが、これはモンゴル全体の人口のほぼ半数に相当します。執筆時点で、東京都の人口は980万人で、日本全体の人口の11%に相当することを考えると、いかにUBに人口が集中しているのがわかるかと思います。

そんなUBの移動手段はもっぱら車です。そのため、事故などでどこかの車線に交通規制がかかると、簡単に渋滞が発生します。実際、私が調査に訪れた8月下旬も大雨で道路が冠水したらしく、モンゴルに着いた日に空港からUBへ行くのに1時間の予定が4時間、UBからホスタイ国立公園へ行くのに2時間の予定が6時間もかかってしまいました。「雨が降るのは幸運の前触れとモンゴルでは考えられているんだ」と学生さんから教わりましたが、幸先不安の状態で調査は始まりました。

なお、政府もインフラの脆弱性を認識しており、ロープウェイや地下鉄などを導入する計画が進行しているようです。この計画が実現されて交通が安定すると、調査者としてはとても助かります。

砂丘の地表に広がるバイオクラストとは?

2026/01/15