——国立環境研究所は、福江島において大気中のエアロゾルを観測しているので‥‥

——えっ、あの福江島にも国環研の施設が!?

ある日、所内のミーティングに参加していたときのこと。私は耳に入った情報を聞き返していました。

若手書道家が長崎県五島列島の福江島に移り住み、島民たちとの生活を通して成長する姿を描く漫画にはまっていた私にとって、“聖地”と職場が結びついた青天の霹靂といえる瞬間でした。その興奮から少し遅れて「つくばから遠く離れた土地なのに、どうして福江島で活動しているのだろう?」という疑問が頭に浮かびました。その後、広報担当である私が広報業務の一環で、福江島の観測施設を訪問することができたので、この疑問の答えと共に、事務職員の立場からそこで見聞したことや感じたことをご紹介したいと思います。(前編はこちら)

それでは満を持して、福江島で越境大気汚染を観測している施設をご紹介します!こちらです!

あれ‥?もしやプレハブ?もっとしっかりした建物だと‥‥思っていました‥‥、というのはあまり大声では言えない、私個人が最初に抱いた感想です。

しかし、この施設、すごいんです!大陸から飛来する越境大気汚染を捉えるための最前線の施設で、様々な国際キャンペーン観測におけるスーパーサイトの役割を担ってきました。事務職員の私がざっくり説明すると、キャンペーンは特定の期間に、複数の機関の研究者が様々な課題や測定機器を持って集結し、共同で研究すること、また、スーパーサイトはそれを可能とする施設のことです。福江島大気環境観測施設は2002年に建設され、現在は国環研だけではなく、大阪公立大学、金沢大学、千葉大学、JAMSTEC(海洋研究開発機構)が中心となり、多様な大学・学術機関と共に研究を進めています。

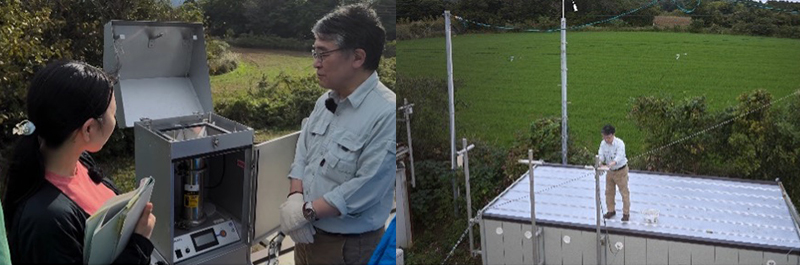

屋外には、ハイボリウムエアサンプラーやスカイラジオメーター等が設置されています。写真9の中央に写るハイボリウムエアサンプラーでは、大気中のエアロゾル(PM2.5や黄砂等)を吸引して捕集しています。エアロゾルが付着したフィルターを回収し、冷凍庫で保管したあと、まとめて研究室に持ち帰り、水やオイルに溶かして分析器にかけることで濃度を測ることができます。観測期間中は一日一度、フィルターを交換するそうです。写真10では、研究者が自ら屋根の上に登り、設備のメンテナンスを行っていますね。観測対象が大気なので、このように屋上で作業する様子が多く見られました。

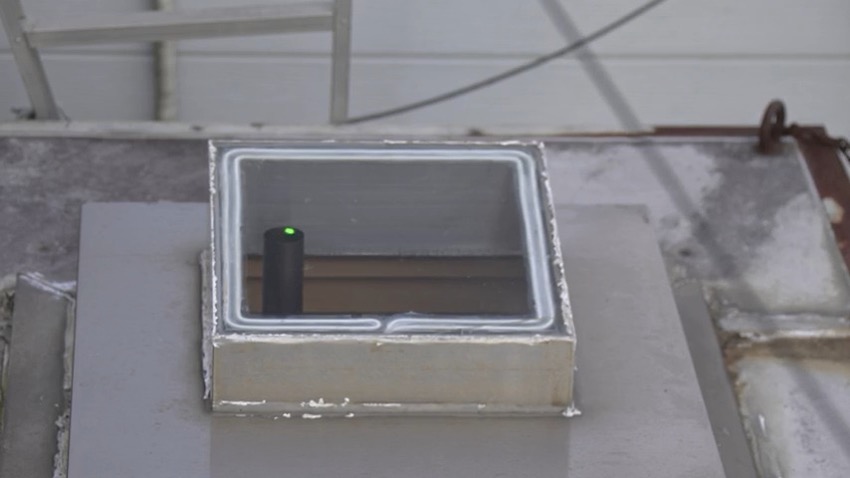

写真11のライダーでは、レーザー光を上空に射出し、大気中のエアロゾルに跳ね返されて戻ってきた光を、望遠鏡で集めて解析することによって、エアロゾルの高さ毎の濃度や種別を測定します。

理系の知識に乏しい私ですが、先ほどのハイボリウムエアサンプラーは化学的な方法で、こちらのライダーは物理的な方法で大気を測定・分析していると理解し、大気中の物質の濃度を調べる手段にもいろいろあるのだな、などと考えていました。これらを知る前には、顕微鏡を覗いて粒子一つひとつを数えるという方法しか思いつかなかった気がします(笑)

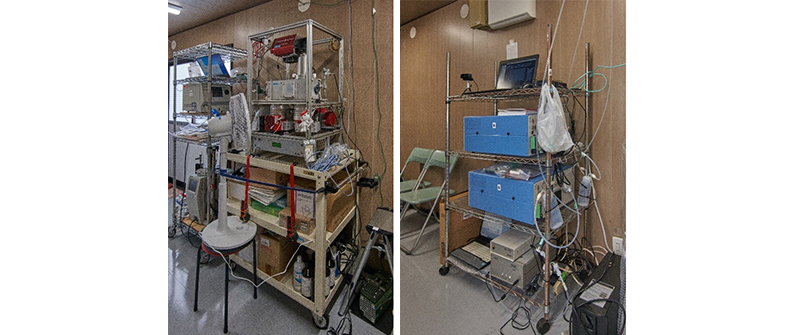

建物の中に入ると、エアロゾル質量分析計やオゾン計等の装置がありました。写真12のエアロゾル質量分析計では、大気中のエアロゾルの化学成分を自動測定しています。写真13の二酸化硫黄(SO2)計とオゾン(O3)計では、文字通り、それぞれ大気中の二酸化硫黄と光化学オキシダントの主成分である大気中のオゾンを測定しています。

写真12の扇風機が気になりませんか。こちらは排熱のために設置しているそうです。観測には海外製の機器を使うことが多く、特に日本の高温多湿環境では注意を払う必要があるとのことです。説明書も欧米向けの内容であることが多いそうで、研究者らの小さなぼやきが聞こえました。この感じだと、購入手続きや搬入作業も容易ではなかったのだろうな、と想像できます。

また、前シーズン以降初めて稼働させる機器もあったようで、施設に到着した後しばらくは研究者らが真剣なまなざしで作業していました。私は何もできず邪魔にならないところから見守っていたのですが、数時間後、正常に作動し、研究者らがにっこりした様子を見て、とても安心しました。

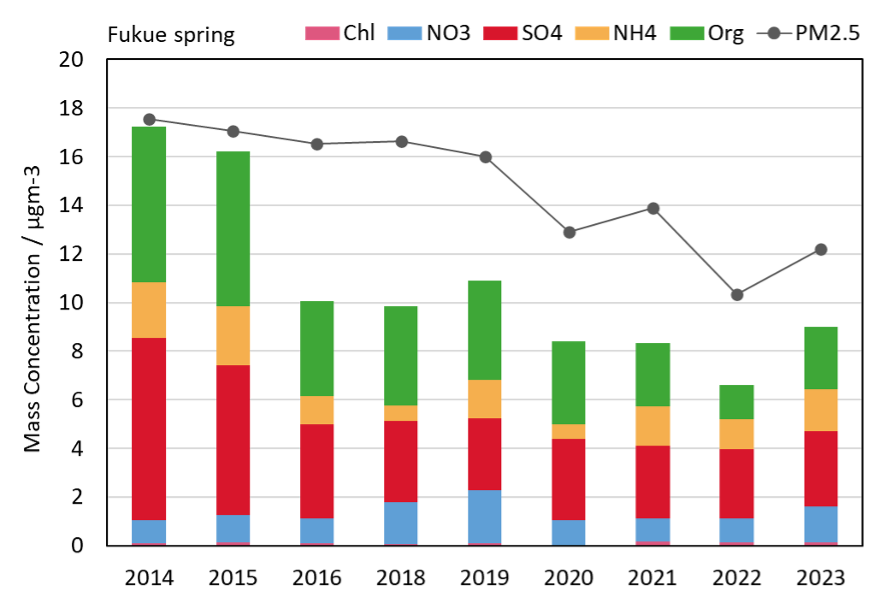

福江島での長期的なモニタリングによって、東アジアから飛来する大気汚染物質の組成(硫酸イオンや硝酸イオン等の濃度や割合など)を捉え、排出状況の変化を推定することができます。

このほかにも、福岡県福岡市や沖縄県辺戸岬、世界各地の観測拠点とのデータの比較により、わかってきたことが多くあります。詳しい研究成果は、今後ご紹介させていただければと思います。

——福江島での観測の目的は、越境大気汚染の程度を把握すること。そして、飛来したエアロゾルが人の健康や環境にどのように影響を及ぼすかを、疫学者や他分野の研究者とともに研究すること。これらによって、政策に貢献することができる。

と研究者が語るように、福江島での長期的な大気観測は大変重要なものです。一方で、つくば本構からは遠く離島にあるこの施設を維持し、データを取り続けるためにはコストがかかります。今回の出張の中で、様々な機関の研究者らが連携を取り工夫して作業したり、地元の行政や業者、住民の協力を得たりすることで、コストを抑えながら施設を維持し、データを取り続けてきたことを知りました。また、研究者らと話す中で、事務的な手続きにもまだまだ課題があることを改めて実感しました。この経験から、私は事務職員の一人として、煩雑な事務手続きを簡略化し、研究者が研究に向き合う時間をより多く確保したいと思いました。また、困りごとがあったときに相談してもらいやすい環境を作ることを心掛け、「できません」の一言で片づけるのではなく、多様な角度から解決策を提案していきたいです。また、広報に携わる者としては、

——大気は目に見えず、また、人によって用語の理解度に差があり、一般の方への説明が難しいんです。どのように調査や研究について知って理解してもらうか、アイデアを求めています。

という研究者の声が刺さりました。今後も広報のスキルやツールを活用して、環境研究に関わる情報を皆さまにわかりやすい形でお届けしていきます。この出張レポートもその一助になればと思います。

最後になりましたが、平素より福江島の大気環境観測施設の運営や国環研の研究活動にご理解・ご協力いただいている皆さまに心よりお礼申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願いします。