「2025年の夏は一番涼しかったよ」

え?と思った方、聞き間違いではありません。2025年に生まれた世代は、今年の夏を振り返ってそんなことを言うかもしれません。

気候変動による被害は、将来になるほどより深刻になっていくとされていますが、将来世代の被害は、現世代の温室効果ガス排出によって引き起こされます。これは、気候変動における世代間の気候衡平性の問題です。国立環境研究所の将来世代を考慮した社会決定を促す制度の実現などを目指す研究プロジェクト(Beyond Generationプロジェクト)は、図解総研との協働で、気候変動によって起きるこうした不均衡の問題を理解してもらうために、気候変動にまつわるデータを可視化した「気候衡平性ダッシュボード」を作成し、解説動画とともに公開しました。この記事では、このダッシュボードについて紹介します。

まずは「気候衡平性ダッシュボード」を理解して使うための解説動画をご覧ください。

気候変動によって引き起こされる世代間・世代内の問題とは?

—気候衡平性ダッシュボードで可視化する2010-2099年の世界【動画あり】

1.気候衡平性ダッシュボード制作の背景

2.気候衡平性ダッシュボードとは?

3.気候衡平性ダッシュボードの数値の意味と使い方を理解する

4.気候衡平性ダッシュボードのダウンロード

5.おわりに

【さらなる解説】ダッシュボードの数値を深く理解したい/使いこなしたい人のために

A-1) ダッシュボードのデータを詳しく理解する

A-2) 気候変動の将来シナリオを理解する

A-3) 何をもって衡平性がある状態だと考えるか

A-4) 世代間衡平性:経済発展するから将来世代のことは考えなくてよい?

A-5) 複雑な関係性:誰の行動に起因する被害なのか?

1. 気候衡平性ダッシュボード制作の背景

地球の気温上昇とともに、ご存じの通り、山火事や洪水、熱中症などの気候変動による被害が、さまざまな地域で、これまで以上に発生しています。こうした気候変動による被害は、将来になるほど、より深刻になっていくことが、科学者たちによって予測されています1)。

温室効果ガス(GHG)は地球全体にわたって大気中に蓄積され、世代や地域を超えて気候変動による悪影響をもたらします。そのため、どの程度の被害が、いつ、誰に生じるのかという悪影響の起こり方の違い自体も問題になります。専門的に言えば、「世代間衡平性」と「世代内衡平性」の問題※1です。

※1「衡平性」とは、一般的に使われている「公平」や「平等」とは少し異なり、複数の物事が釣り合っているか、不釣り合いかを意味する言葉です。平等であれば等しくなければなりませんが、現実的にはある程度の差は許容されることも少なくありません。例えば、一票の格差が大きく、是正されなければならない状態は不釣り合いな状態であり、衡平性の問題がある状態とされます。

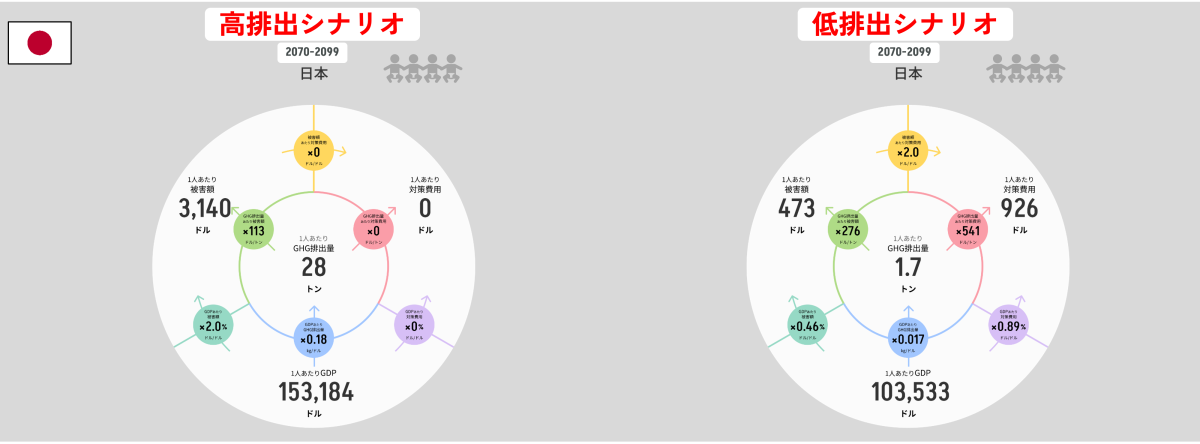

「世代間衡平性」の問題とは、異なる世代の間での不釣り合いな被害や責任が生じている問題を意味します。過去の世代のGHG排出によって将来の世代が被害を受けるという問題です。例えば、今の私達がGHGを排出して、2070年以降の人々に悪影響を与える場合です。図1では異なる世代が経験する気温が大きく異なることが示されています。

一方、「世代内衡平性」の問題とは、同じ時点における異なる地域での被害や責任が不釣り合いであるという問題です。例えば、ある国が大量のGHGを排出し、私達、日本人が悪影響を受ける場合や、日本がGHGを排出し、他の国が悪影響を受ける場合です。

では、気候変動によって、どれだけの不均衡が生じるか、皆さんは、知ることができているでしょうか?

原因と結果とのつながりが世代や地域を超えてしまうため、複雑な因果関係となり、短時間で報道されるニュースなどではその全体像はなかなか分かりません。また、気候変動の原因物質であるGHGは、被害を与えようと排出されているのではなく、私達が生活や仕事をする上で意識せずに排出されてしまうものです。気候変動の原因をつくっている人々がそのことに気付きにくいのです。

そのため、気候変動の問題の全体像を把握するためには、気候変動に関する影響等の違いを「知り」「考える」ためのツールが必要となってきます。そこで、Beyond Generation研究プロジェクトのメンバーと、複雑な物事を構造的に整理・可視化し行動と共創を導くシンクタンクである図解総研のメンバーが協働して、どんなツールが必要かを考えました。

2.気候衡平性ダッシュボードとは?

できあがったものが、「気候衡平性ダッシュボード」です。二つの衡平性の問題についての気付きができるツールとして、考案されました。例えば、日本の現世代と将来世代(例えば2070年頃)との間でどの程度の被害の違いがあるか、日本とインドとの間でどの程度のGHG排出量の違いがあるかなどが、このダッシュボードで示されます。

複雑な関係を全ては表現できない※2ので、このダッシュボードでは、30年ごとに時代を区切って、各世代が気候変動によって受ける被害、気候変動の原因物質であるGHGの排出量、GHG排出を引き起こしている各世代の経済活動といった数値データを一覧できるようにしました。

※2【さらなる解説】のA-5節もご参照ください。

3. 気候衡平性ダッシュボードの数値の意味と使い方を理解する

気候衡平性ダッシュボードがどういうものかを説明していきましょう。

このページの上部にある動画では、その解説と使い方の例をいくつか紹介しています。動画の内容を、簡単にこの記事でもご紹介します。

気候衡平性ダッシュボードが示す数値の意味

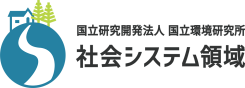

まずは気候衡平性ダッシュボードが示す数値について説明します。図2に示すように、ダッシュボードでは、気候変動に関わる四つの主な指標とそれらの間の六つの関係性が図示されています。

主な指標は次の四つで、さまざまな国や地域を比較できるように1人あたりの値にしています。ダッシュボードにおける四つの黒文字の部分です。

・1人あたりのGDP

・1人あたりのGHG排出量

・1人あたりの被害額

・1人あたりの対策費用

これらの間の関係性は、色丸のなかの数字で示されています。例えば、緑丸の値(×50ドル/トン)は、GHG排出量あたりの被害額です。この値は、GHGをどれだけ排出したかに対してどれだけの被害が生じているかを示しています(より詳しい説明は、動画の「第一ステップ:気候衡平性ダッシュボードを理解する」を参照ください)。

気候衡平性ダッシュボードの使い方

四つの指標もしくはそれらの六つの関係性の値を比較することが、ダッシュボードの基本的な使い方です。具体的には、主な使い方は次の通り、三つあります。

・世代間の違いを比べる

・地域間の違いを比べる

・将来シナリオの違いを比べる

具体例を見てみましょう(動画の後半部分では、もう少し詳しく説明しています)。

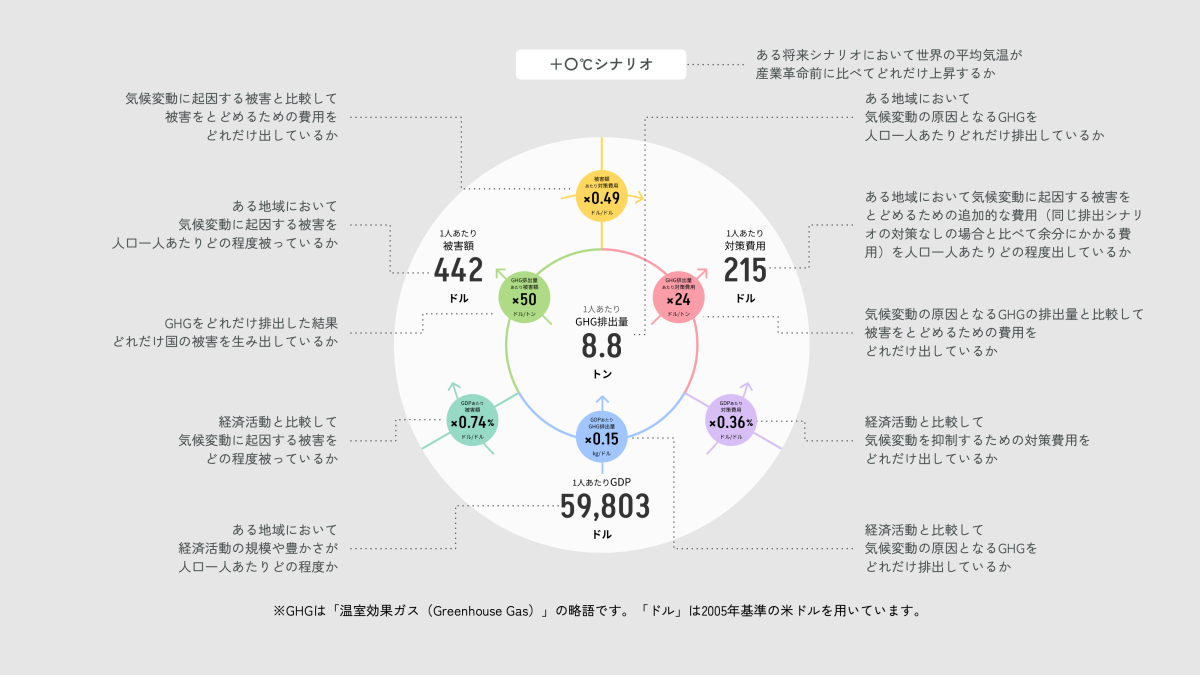

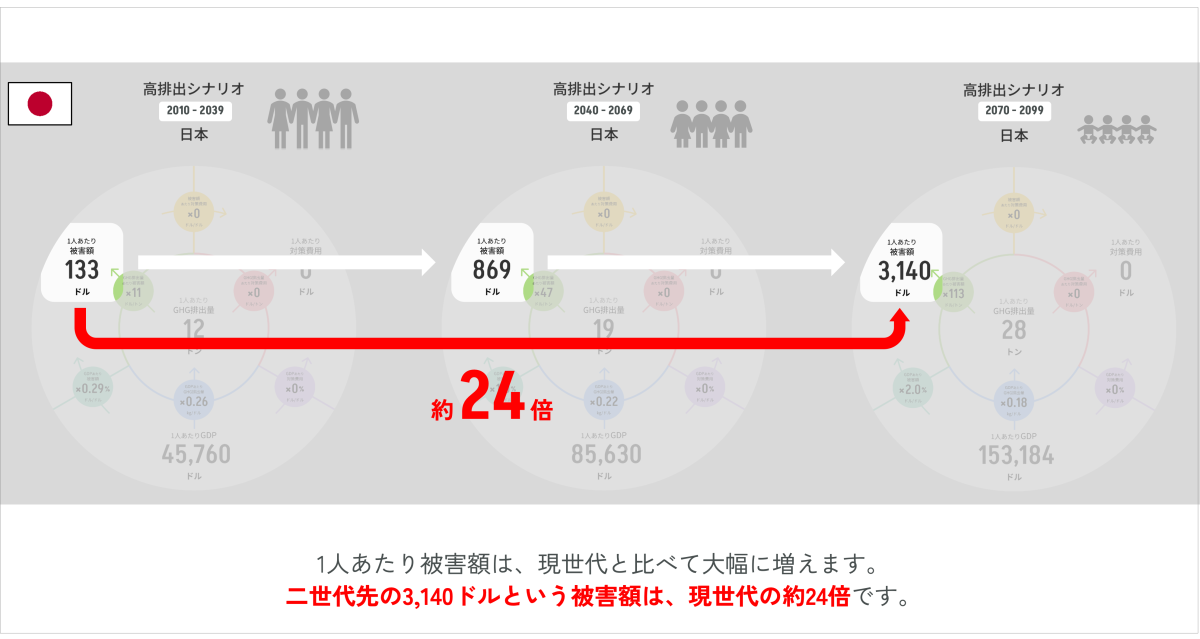

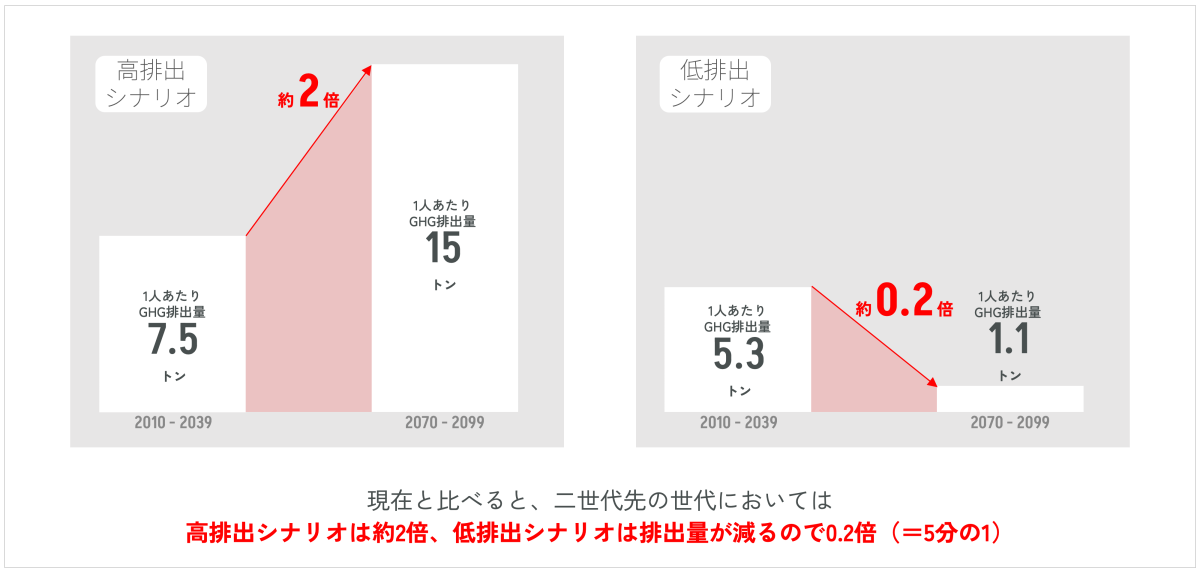

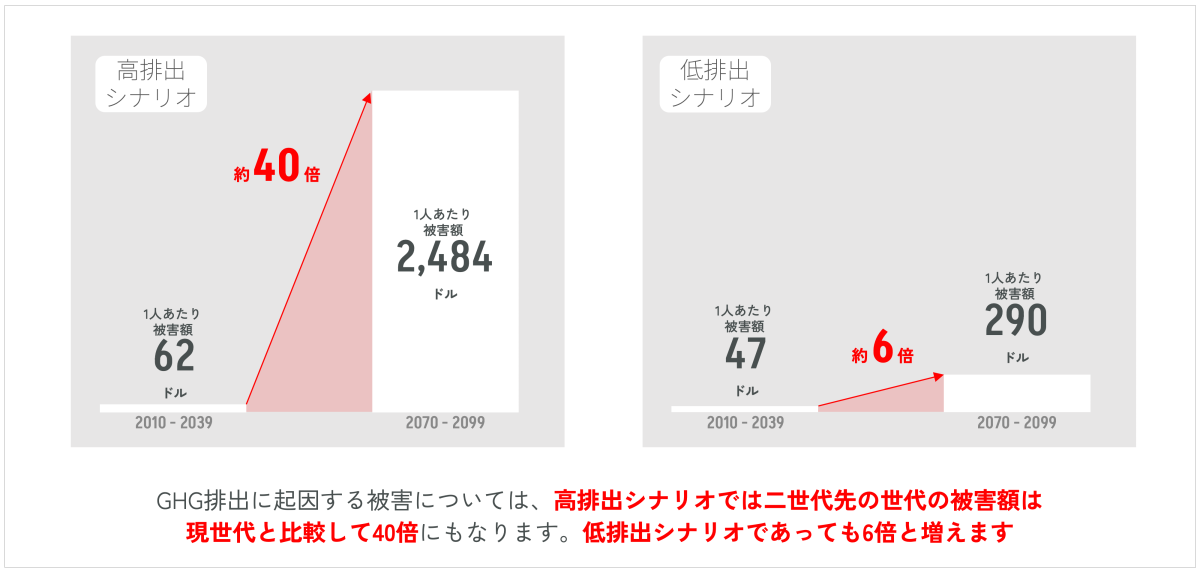

まずは世代間の違いです。図3は、日本に住む人の、高排出シナリオ(地球の平均気温が+4℃となる場合)における世代間の違いを比べたものです。気候変動による1人あたりの被害額は、現世代(2010~2039年)と比べて将来世代では大幅に増えます。二世代先の世代(2070~2099年)の被害額は、現世代の被害額の約24倍です。将来世代の方が豊かになっているから将来世代のことは考えなくてよいと言う人がいますが、GDPは3.4倍しか増えません。被害が増える方がよほど大きいのです。

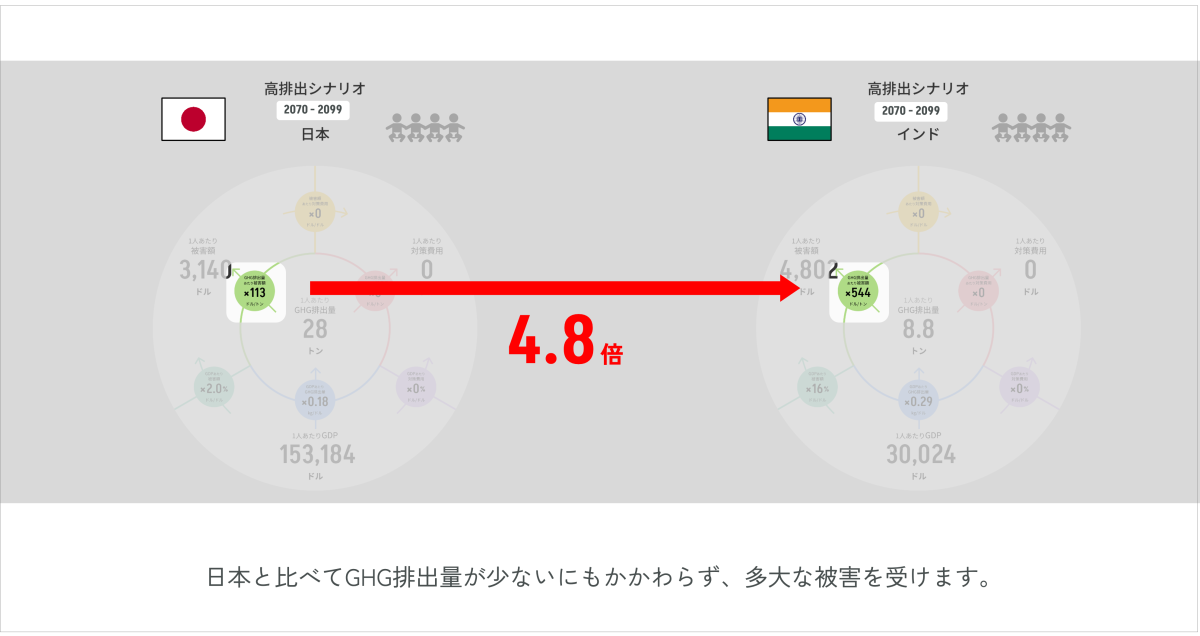

次に地域間の比較(世代内衡平性)です。二世代先における日本とインドの1人あたりの被害額を比べると、インドの方がさらに被害額が大きくなります。その差は1.5倍です。ひょっとしたら小さく見えるかもしれませんが、GHG排出量あたりの被害額でみると、日本の約4.8倍です。日本と比べてGHG排出量が少ないにもかかわらず、多大な被害を受けることが分かります。

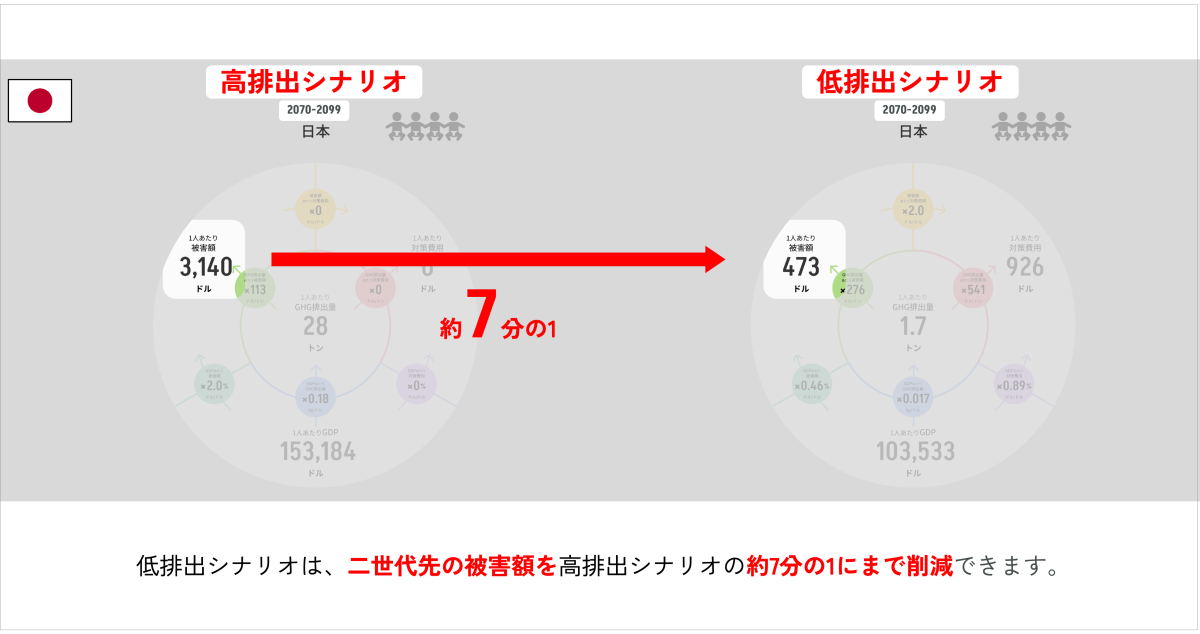

最後に将来シナリオの違いです。追加対策を行わない高排出シナリオと積極的に追加対策を行う低排出シナリオ※3を比較したのが図5です。追加対策を行って地球の平均気温の上昇を+2℃以内に抑えると、日本の二世代先の世代では被害を約7分の1の額に減らせるのです。

※3高排出シナリオ:気候変動対策に消極的で、地球の平均気温は産業革命以前よりも4度以上高くなります。気候変動によって、かなりの悪影響が出ます。

低排出シナリオ:地球の平均気温の上昇が2度未満に抑えられるように積極的に気候変動対策を行い続けるシナリオ。2015年に採択された「パリ協定」では、地球の平均気温上昇を「2度より十分低く保つとともに、1.5度に抑える努力を追求する」という目標を掲げています。

4.気候衡平性ダッシュボードのダウンロード

紹介した「気候衡平性ダッシュボード(3シナリオ×3世代×17地域)」の画像ファイルや動画で用いたスライド等は、このページからダウンロードできます。右端の「全てを見る」をクリックしてご覧ください。

気候衡平性ダッシュボードの画像ファイル

-

・日本のダッシュボード(3シナリオ×3世代)のファイル(1.4MB)

-

・全て(3シナリオ×3世代×17地域)のファイル(24.6MB)いずれもpngファイル。ダウンロードするファイルはzip形式です。ダウンロード後に展開・解凍してご利用ください。灰色などの色がついた背景の上で使うことが想定されていることをご承知おきください。

気候衡平性ダッシュボードを用いたスライド

-

・動画で用いたスライド(7.3MB)

-

・日本の高排出シナリオと低排出シナリオでの比較スライド(795.7KB)

-

・シナリオ間の比較スライド(3.0MB)

気候衡平性ダッシュボードのテンプレート

ダッシュボードの数値を変更したい場合は、気候衡平性ダッシュボードのテンプレートをお使いください。【さらなる解説】A-1節の解説を読んだ上で、同節からダウンロードください。

いずれのファイルもクリエイティブコモンズ(CC-BY 4.0;詳しくはこちら)にしていますので、複製や改変しての利用が可能です。ただし、クレジット表示をお願いします。

<推奨するクレジット表示>

国立環境研究所、図解総研(2025)気候変動に起因する世代間・世代内不平等の可視化:「気候衡平性ダッシュボード」を通して見る2010~2099年の世界、https://www.nies.go.jp/social/navi/colum/climate_equity_dashboard.html

5.おわりに

気候衡平性ダッシュボードは、気候変動がもたらす地域間や世代間のさまざまな違いについての情報を提示します。それらの違いを不適正なものとして小さくしていくべきか、許容すべきかを判断する上での基本情報となります。気候変動の影響が世代と地域を超えて広がる以上、それらの影響の全体像をしっかりと定量的に認識したうえで、何がフェアで、どういう状態を目指すべきかを議論していくことが大切です。私たちが日常生活で認識しにくいからといって、被害を受ける側の存在をないものにして良いわけではありません。

この気候衡平性ダッシュボードを用いることによって、異なる意見の方々でも目線を合わせて対話を行い、今後予期される不平等についての気付きとともに、必要な対策行動につなげていくことの一助となれば幸いです。

【さらなる解説】ダッシュボードの数値を深く理解したい/使いこなしたい人のために

A-1) ダッシュボードのデータを詳しく理解する

A-2) 気候変動の将来シナリオを理解する

A-3) 何をもって衡平性がある状態だと考えるか

A-4) 世代間衡平性:経済発展するから将来世代のことは考えなくてよい?

A-5) 複雑な関係性:誰の行動に起因する被害なのか?

※ご関心のある内容については、右端の「全てを見る」をクリックしてご覧ください。

A-1)ダッシュボードのデータを詳しく理解する

気候変動による被害やGHG排出量の将来推計値は、用いる気候モデルなどによって異なります。また、新しい知見が得られれば、被害の額も変わります。今回は、下記の公表されている研究論文のデータを用いました。被害額もGHG排出量も、それぞれ五~六つの計算モデルの平均値を用いています。

また、三つの世代(2010~2039年、2040~2069年、2070~2099年)の各データは、「1人あたりの値」や「GHG排出量あたりの値」などと言うように、いずれも分母と分子を有する値です。各分母ならびに各分子は、当該30年間の合計値を用いて算出しています(各年の値を算出してから30年間の平均値を求めた値ではありません)。

Takakura J., Fujimori S., Hanasaki N., et al. (2019) Dependence of economic impacts of climate change on anthropogenically directed pathways. Nature Climate Change, 9, 737–741. (https://doi.org/10.1038/s41558-019-0578-6), データはhttps://doi.org/10.5281/zenodo.4692496より)

Gütschow J., Jeffery M.L., Günther A., Meinshausen M. (2021) Country-resolved combined emission and socio-economic pathways based on the Representative Concentration Pathway and Shared Socio-Economic Pathway scenarios. Earth Syst. Sci. Data, 13, 1005–1040. (https://doi.org/10.5194/essd-13-1005-2021, データはhttps://doi.org/10.5281/zenodo.3638137より)

ここで、被害額は、洪水の多発化、海岸の浸水、熱中症などによる死亡率の増加、それを防止する労働衛生・健康管理費用の増加、冷暖房需要の増加、農業生産性の低下、栄養不足の発生、冷却水の温度上昇等による火力発電の能力低下および水力発電の能力低下という九つの被害額を総和したものです。

しかしながら、これまでに観測されている気候変動の被害を全て計上できているわけではありません。IPCCの第6次評価報告書で指摘されている気候変動の影響、損失・損害としては、図6に示すものが指摘されています。例えば、感染症の拡大と死亡者等の増加は、今回のダッシュボードで示されている値には計上できていません。

なお、新しい科学的知見に基づくデータなど、他のデータを使って気候衡平性ダッシュボードを使いたい方のために、ダッシュボードのテンプレートを用意しました。下記のファイルをどうぞ活用ください。

※このファイルはクリエイティブコモンズ(CC-BY 4.0;詳しくはこちら )にしていますので、複製や改変しての利用が可能です。ただし、クレジット表示をお願いします。

<推奨するクレジット表示>

○○〇作成(国立環境研究所、図解総研(2025)「気候衡平性ダッシュボード」テンプレートを使用)

(※○○○の部分は、利用者の氏名などを記載)

A-2) 気候変動の将来シナリオを理解する

気候変動の分野では、将来がどうなるかについて複数のシナリオが用意され、さまざまな議論や研究が行われています。この「将来シナリオ」は、シナリオごとに世界の平均気温、各国のGDP、GHG排出量、悪影響などが異なります。今回のダッシュボードでは、GHG排出量が高排出、中排出、低排出という三つのシナリオのデータを用意しています。世界平均気温の上昇でいうと、産業革命以前と比べて、それぞれ4℃以上、3℃未満、2℃未満に対応します(専門的に言うと、上からそれぞれSSP5-RCP8.5orBAUシナリオ、SSP2- RCP4.5シナリオ、SSP1-RCP2.6シナリオです※4。)

※4それぞれのSSPシナリオで日本がどのような状態かを説明した研究があります2)。興味があれば、ぜひご覧ください。

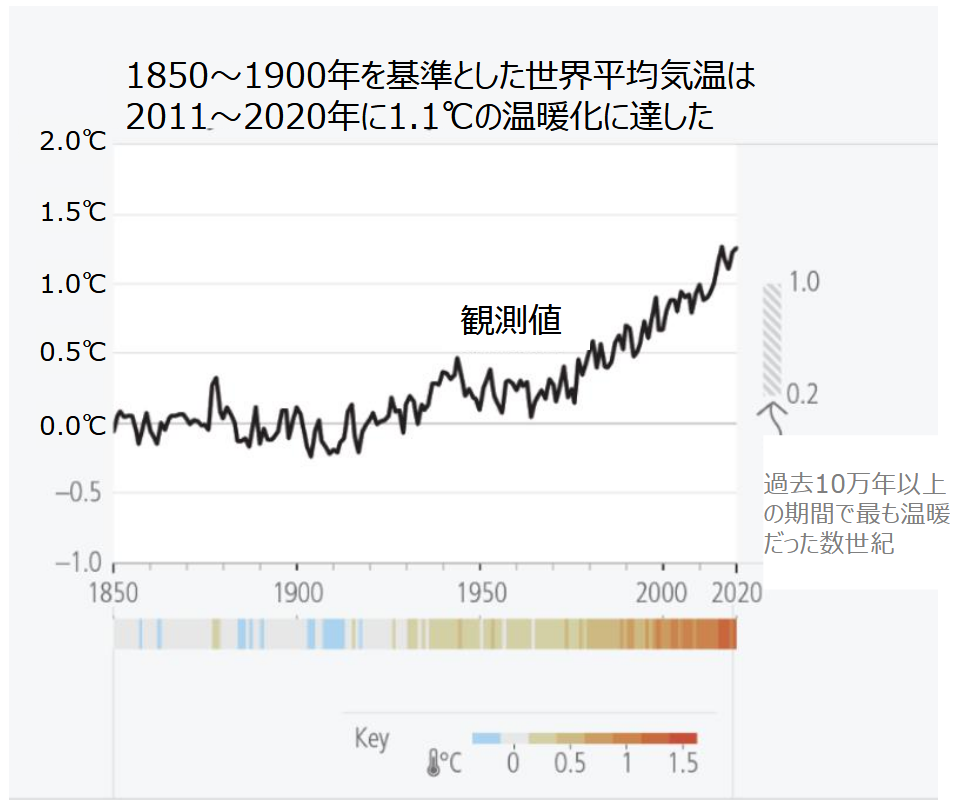

たかが1~2℃の違いと思われるかもしれませんが、一日の気温の変化とは異なり、世界平均気温の違いによる影響は非常に大きくなります。地球温暖化が進んでいると実感している人は少なくないと思いますが、後述するように、2011~2020年頃 は1.1℃上昇した状態でした。約1℃の上昇でもさまざまな影響があるのです。また、今回のダッシュボードで用いている1人あたりのGHG排出量と被害額を世界全体の値でみると、図7に示すように低排出シナリオと高排出シナリオとで大きく異なっています。

また、2015年に採択された「パリ協定」では、気温上昇を「2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する」という目標を掲げています。つまり、今回のダッシュボードで示した低排出シナリオよりも対策を進めるべきという立場をとっています。

一方、2020年時点で、世界平均気温はすでに1.1℃上昇しています(図8)。対策は行われていますが、世界平均気温の上昇を止めるまでには至っていません。2023年までのデータでは、中排出シナリオに近い動向を示しています。

A-3) 何をもって衡平性があるかを検討する

違いがあることを理解できたところで、何をもって衡平である状態かを判断しようとすると、実際には悩ましく思う人は少なくないと思います。どうしたらよいでしょうか。

一つの方法は、自分が相手の立場であったら、その状態を受け入れるかどうかを考えることです。

こう考えたときに、衡平であるためには将来世代が現世代と全く同じ状態になることを目指さなければならないと考える人はいると思います。そのような人は完全な平等を求める人だと言えるでしょう。しかしながら現実的には、ダッシュボードで示している四つの指標が全て同じ状況を作ることは難しいと言わざるを得ません。不平等を完全に容認するのではないとしたら、もう少し条件を緩めて衡平性を目指す方がより現実的でしょう。

例えば、新しい技術が登場すると、同じ労力や費用でも排出するGHGの量を減らすことができるようになります。そのような場合には、GHG排出量を同じにすることが衡平であるのではなく、GHG排出を減らすことに対する労力や費用を同じにすることが衡平になると考えることもできます。このことは、将来世代を守るために現世代の負担が大きくなりすぎる場合には、逆に衡平ではなくなってしまうという考えが成り立つことを意味しています。また、そのような負担は、同じにするのではなく、排出したGHGの量に応じてなされることが衡平だという意見もあります。

このような着眼点があることを踏まえると、気候衡平性ダッシュボードに示されている四つの指標のそれぞれの値の差異を許容できる状態にすることを目指しつつも、是正のための負担を衡平にしていくという二つの方向性をどのようにバランスさせていくかを検討・議論していくことが大切となります。

A-4) 世代間衡平性:経済発展するから将来世代のことは考えなくてよい?

世代間衡平性の議論をする中で、経済発展するから将来世代のことは考えなくてよいという極端な意見を持つ人に出会うことがあります。関連した意見としては、「温暖化が進行したとしても、経済発展は現在と将来世代のためになる」という見解もあります。確かに、経済の状態は今と同じではありませんので、一理はあります。しかし、そういった人は、現在と将来の違いのポジティブなところばかりを見ていて、ネガティブなところは見ていないことが多いようです。

そこで、気候衡平性ダッシュボードでは、GDPの変化と被害の変化の両方を示すようにしています。

日本の高排出シナリオだと、1人あたりGDPは二世代先には3.4倍に増えます(表1を参照)。一方、1人あたりの被害額は24倍です。被害額の方が増加率が大きく、GDPが増えたからといって、将来世代が豊かな状態を享受できているとは必ずしも言えません。追加的な対策を行って2℃目標を達成する低排出シナリオでは、1人あたりGDPは二世代先には2.4倍と、高排出シナリオに比べて増加率が少し減るだけですが、1人あたりの被害額の増加率は3.8倍にまで大きく減少します。とはいえ、高排出シナリオよりは増加率の違いは小さくなるものの、被害額の増加率の方がまだ大きい状態です。つまり、経済成長させるにしても、被害が増える人々がどこかに存在することになります。同様のことは、同じ時代・世代のなかでも生じます。そのような被害を受ける人々への支援や補償をどうしていくべきかを議論することが、衡平性の観点から求められることとなります。

例えば、インドでは、表1に示すように、これらの値の増加傾向がさらに顕著です。低排出シナリオにおいてでさえも、1人あたりGDPは二世代先には7.5倍と増大する一方で、1人あたりの被害額の増加率はそれより大きく、28倍になります。加えて、表1には示されていませんが、二世代先のインドの人々は、GDPの16%にも及ぶ大きな被害を受けます(所得の16%に相当する大きな被害が生じると考えてください)。

A-5) 複雑な関係性:誰の行動に起因する被害なのか?

最後に、「複雑な関係を全ては表現できない」と第2節で述べたことについて、もう少し説明します。

GHGは地球全体にわたって大気中に蓄積され、世代や地域を超えて気候変動による悪影響をもたらします。そのため、専門用語でいう「外部性」という事象が発生してしまいます。

具体的に見てみましょう。図9では、高排出シナリオが低排出シナリオになることで、日本では1人あたり約26トンのGHGの排出を抑えられることになります。また、日本における1人あたり被害額は、低排出シナリオになることで約2700ドル減らせています。そうすると、1トンの削減で約100ドル(≒2700/26)の被害を回避したと言いたくなります。しかしながら、26トンの削減効果は他の国にも及びます(効果が外部に及ぶという「外部性」が生じる)。また、2700ドルの被害削減は、他の国などによるGHG排出削減もあっての削減量となります。つまり、他国への影響と他国からの影響も考える必要があるのです。さらに、GHGは大気中に排出されてから、何十年も大気中に存在するので、累積効果があります。(実際、人為的起源による世界の平均気温の上昇はGHGの累積排出量とほぼ比例関係にあることが分かっています3))。加えて、温室効果の悪影響が現れたり、対策の効果が現れたりするには時間的な遅れがあります。このように、時間的にも因果関係が複雑に作用して、気候変動およびその悪影響が生じるのです。

このように考えると、対策の効果や効率性を判断・評価するには、気候衡平性ダッシュボードで示す数値以外の情報も必要となります。

気候衡平性ダッシュボードは、あくまでも、ある世代(または期間)におけるGHG排出量や被害などの状態を示し、それらを比較することで、衡平性の問題が生じていないかをより分かりやすく示し、理解を助けるためのツールです。

博士(学術)。システム工学と政策科学の二つの専門性を活かし、時代の変化の先を見据えながら、将来の社会との懸け橋となるような研究を行いたいと考えている。

記事へのご意見やご感想をお聞かせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。ご意見やご感想などをからお寄せ下さい。

なお、個人情報を公開しないかたちでコメントをご紹介することがあることをご承知おきください。

関連記事

・「図解でわかる!環境問題」(https://taiwa.nies.go.jp/colum/kankyo_zukai.html)

・Web連載「将来世代への責任をどう考える? ~環境研究者の向き合い方~」(https://www.nies.go.jp/social/navi/colum/index.html?tab=block2)

気候衡平性ダッシュボードを作成した研究メンバーによる連載記事

・図解総研、「専門的で複雑な世界に、構造を。『気候変動の不平等』を考える、対話の入り口となる図解とは」(https://note.com/bizgram/n/n74f1f265b40d)

参考文献

1)IPCC第6次評価報告書 統合報告書 政策決定者向け要約 解説資料(https://www-iam.nies.go.jp/aim/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM_231110.pdf)

2)松橋啓介、高橋潔(2020)日本版SSP(社会経済シナリオ)の叙述とイメージ.(https://www.nies.go.jp/social/publications/dp/pdf/2020_3.pdf)

3)IPCC (2023) Climate Change 2023: Synthesis Report. The longer report, p. 83.( http://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647)

制作者

<ダッシュボード作成メンバー>

国立研究開発法人国立環境研究所 田崎智宏、林岳彦、尾上成一、山口臨太郎

株式会社図解総研 沖山誠、近藤哲朗、中森源、五十嵐達海

<動画制作>

国立研究開発法人国立環境研究所 田崎智宏、菊地奈保子、前田和、志賀薫

株式会社バロッコ 田邊千英