滋賀県草津市出身。京都大学大学院エネルギー科学研究科で修士号を取得。シン・エナジー株式会社での勤務を経て2020年に国立環境研究所入所、2023年から現職。研究者として働きながら、東京大学大学院新領域創成科学研究科で博士号(環境学)を取得した。

人間の消費活動が環境に与える負荷について、「産業連関表」というツールを用いて分析しています。地球温暖化問題を解決するには、私たちがモノを使ったり、サービスを受けたりする消費活動に伴い発生する温室効果ガスを削減することが重要です。そうした消費活動によって排出される温室効果ガスの量を二酸化炭素(CO2)に換算して示す「カーボンフットプリント」を計算して結果を読み解き、将来社会がカーボンニュートラルに向かっていくためにはどうすれば良いかを考えるのが現在の私の仕事です。

産業連関表は、一定期間、ある国や地域において、財やサービスがどの産業でどのように生産・販売されたかを一覧表に取りまとめたものです。アメリカの経済学者ワシリー・レオンチェフ氏によって考案され、同氏はその功績で1973年にノーベル経済学賞を受賞しました。産業連関表を用いた分析(産業連関分析)は、経済波及効果などのさまざまな経済分析を可能にします。レオンチェフ氏は産業連関表を用いた環境負荷分析の枠組みも提案し、産業連関分析は現在、各国のカーボンフットプリントの算定に用いられるまでに発展しました。

産業連関分析で、例えば車を1台作るために、材料の採掘、輸送、部品の組み立て、販売等の一連のサプライチェーンを通じて、社会全体にどの程度の経済波及効果があるかを調べます。その経済波及効果に対し、各産業の炭素排出に関する係数を使うことで、車1台の消費に対するカーボンフットプリントを計算できます。さらに研究では、結果に基づき、経済活動の中でどの部分を見直す必要があるかを考え、社会がどう変わるべきかを論じていきます。

同じ計算結果でも研究者によって解釈は異なります。最も重要なポイントを読み解き、その上で必要な政策を考え、日本や世界がどう変わっていくべきかを一生懸命悩みながら文字にしていくわけです。考えを論文にまとめたり、学会などで発表したりすることを通じて、社会に発信していく過程にやりがいを覚えます。個人が自分自身のカーボンフットプリントを計算でき、結果に基づいて、削減に向けた具体的な選択肢を示すWebアプリ「じぶんごとプラネット」の開発にも携わりました。

今は主にカーボンニュートラルの実現に向けた研究に取り組んでいますが、「持続可能な社会を作っていくためにはどうすればいいのか」を考えていくことが、私にとっての究極的な目的になります。環境問題が完全になくなることはないと思うのですが、将来世代に対して「君たちの将来は大丈夫だよ」と言ってあげられるようになりたいという思いが、自分の中にずっとあります。子どもが生まれてからは、漠然とイメージしていた将来世代の中に、自分の子どもや子どもの友達の顔が見えるようになりました。

環境問題に関心を持ったのは、小学生の頃に「草津市こども環境会議」に参加したのがきっかけでした。当時はオゾン層の破壊や酸性雨などの問題が注目され始めた頃で、そうした問題が地球に起きていることを初めて知り、「誰かが何とかしなくてはならない」と強く思いました。子どもの環境学習や、地域における環境保全活動にボランティアで取り組んでいた父親の影響もあったと思います。環境問題は、いつの間にか「じぶんごと」になっていきました。環境問題の解決に貢献できる仕事に就きたいと考え、京都大学工学部地球工学科に進み、環境工学を学びました。

卒業後は、再生可能エネルギーによる地産地消型の発電事業を手掛ける民間企業に就職しました。当時は一度社会に出てみたいと思っていましたし、生涯を学術界で過ごすことも想像できませんでした。ただ実際に就職してみると、周りには転職経験のある人も少なくなく、学生時代に持っていた「一生同じ仕事をしなくてはならない」といった先入観は崩れていきました。大学教授らと共に社団法人を立ち上げる業務にも携わり、学術界に籍を置いていても、社会と関わることができることも知りました。そんなタイミングで国立環境研究所での研究職の誘いを受け、2020年、研究の世界に戻って頑張ってみることを決めました。

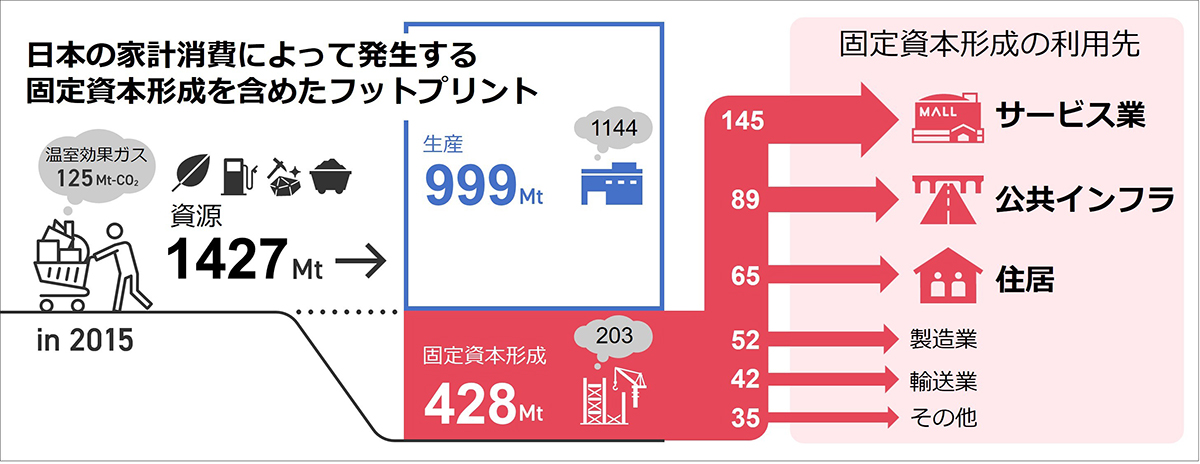

国立環境研究所ではまず、消費活動に伴い発生するマテリアルフットプリントに関する研究に取り組みました。マテリアルフットプリントはカーボンフットプリントの資源版で、消費活動に必要な天然資源量を示すものです。マテリアルフットプリントの算定のため、2015年の日本経済を事例として固定資本形成のサプライチェーンを組み込んだ「産業連関モデル」を開発し、論文にまとめました。

従来の産業連関モデルでは、日本の家計消費によって1年間で約10億トンの資源が使われていることしか分かりませんでした(図1の青色「生産」の部分)。新たに開発したモデルでは、製品の生産やサービスの提供に必要な固定資本(建物や公共インフラ、住居、生産設備等、図1の赤色の部分)として、さらに4億トン以上の資源が使われていることが分かりました。2022年に出版したこの論文は、私の研究における一つの基盤となっていて、その後も同じモデルを用いてさまざまな分析を続けています。

産業連関表は、言ってみれば人間の経済活動そのものを表していますので、産業連関分析には、その時々で重要な問題にアプローチができるという柔軟さがあり、そこが魅力です。大学院では、南海トラフ巨大地震が発生した際の復旧に伴い発生するカーボンフットプリントについて研究していました。また、別の係数を使えば、栄養や土地利用、生物多様性などに関する環境負荷について分析することも可能です。幅広い課題に取り組むことができるのは産業連関分析の強みですね。

一方で、固定資本形成を含めたフットプリント等、概念的なものを取り扱う学問なので、同じ研究分野の人たちにすら理解されにくく、まして研究に馴染みのない人たちにはかなり噛み砕いて説明しなくてはならないという苦労はあります。フットプリントも、実際に足跡として見えるわけではありません。「こういう定義に基づいて計算して、あなた1人分のフットプリントがこれだけ出ています」というのは結局概念でしかなくて、その概念も自分たちで定義しているわけです。相手に理解してもらえるように、筋道立てて説明できるように常に心掛けています。

一般の方に向けて環境問題を「説明」することもあります。つい先日、私が環境問題に関心を持つきっかけとなった「草津市こども環境会議」に、今度は教える側として参加する機会をいただきました。会議は今年で23回目の開催です。小学生の自分が参加した地元主催のイベントで、自分の仕事の話ができるようになるとは思いませんでした。環境に関する教育の質や知識レベルの底上げをすることが、これからの社会を変えていくのにとても大事だと考えているので、その意味でも、この環境会議に再び参加できたのは、自分にとって重要なことでした。

カーボンニュートラル社会の実現に貢献する技術が進展しなかったら、世界はどうなってしまうのでしょうか?最近取り組んだ研究では、2050年にカーボンニュートラルを実現させるためには、モノの使い方をどのように変えれば良いのかを分析しました。結果、温室効果ガスを削減するための革新的な技術の導入がなければ、再生可能エネルギーが十分に普及したとしても、資源の利用効率を4倍、循環性を2倍にまで引き上げなければ、カーボンニュートラルの達成が難しいということが分かりました。

車を作るのに使う鉄の量や建物を建てるのに使うセメントの量など、ありとあらゆる物質の量が大体4分の1ぐらいにならないと、カーボンニュートラルは実現できないということです。極端な話、車の買い替えを10年から40年に延ばす、もしくは4分の1の薄さの鉄で車を作るというような話になってしまいます。今と同じ便利や快適さを維持するのが難しいのは、明らかです。

当然、そんな社会は簡単には受け入れられないと思います。ただ受け入れないからと言って、いくらでもCO2を出していいのかというとそうではないですよね。受け入れられるラインを探していくというのが自分の使命の一つだと考えています。もちろん、技術の発展や普及により、今と同じだけの資源を使える将来が来るかもしれません。私自身、技術が全く進展しない未来、というのも非現実的だと考えています。しかし例えば2040年に「技術がここまでしか進展しなかったので、使用する物量やエネルギーの量を減らすしかありません」と急に言われたら、パニックになると思います。そうした事態を避けるために、今のうちから技術の普及が遅れた場合の生活のあり方の可能性や、いくつかの道筋は絶対に示しておきたいです。

「2050年に地球はどうなるの?」と聞かれたときに、今は「大丈夫」とはとても言えません。でも、「問題はあるけれども、こういう取り組みがこれから進んでいって良くなっていくから、きっと大丈夫だよ」くらいのことは、胸を張って言えるようになりたいです。社会を自分1人で変えていけるとは思っていませんが、変えるための歯車の一つにはなりたいと思いますし、その歯車なりに「大丈夫」だと伝えられるようになりたいという思いが、私が環境問題に携わる根っこの部分にあります。

[聞き手:菊地 奈保子 (社会システム領域)]

[撮影:成田 正司 (企画部広報室)]