前編と同様に、ここに示したデータはマクロな集計データであり、個人や個別の企業によってはこれ以上の損害や影響を受けた方もいる点に注意が必要である。このほか、用いたデータは執筆時のものであり、2020年秋以降の感染状況によっては大きく変化する可能性があるので、最新のデータを参照していただきたい。

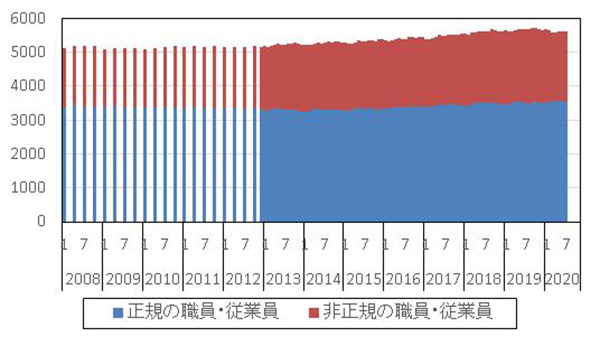

前編で示した生産活動の影響に対して完全失業者の推移を図4に示す。リーマンショック以降、完全失業者数は減少傾向にあったため、失業者数そのものは2020年8月でも200万人台とリーマンショックのピーク時と比較すると少ないが、対前年同月比ではリーマンショック時のピークに匹敵する30%の増加となっており、社会全体への影響は大きいといえる。また、 リーマンショック時には生産活動の底を迎えても失業者数は増加傾向にあったので、今回の新型コロナウイルス感染症でも当面は失業者数は増加傾向が続く可能性が懸念される。また、図5に雇用形態別雇用者数の推移を示す。図5から失業は非正規職員・従業員から生じていると推測できる。こうした結果は、より大きな社会不安につながる可能性がある。

このほかにも、家計消費なども月次データの利用が可能であり、新型コロナウイルス感染症による影響を需要側から分析することが可能である。

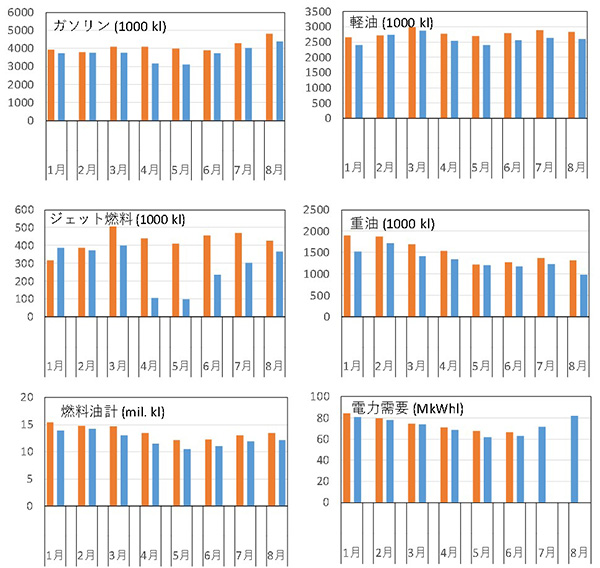

鉱工業指数のうち、気候変動問題に大きく関係する石油・石炭製品の生産は、5月に対前年比-27%となっているが、全体的にここ数年減少傾向を示してきた。結果的に新型コロナウイルス感染症がその傾向を加速させたといえるが、石油統計や電力調査統計からエネルギー種別にその動向を確認する。図6は、各燃料の国内向け販売量と電力需要量の月別の推移を示したものである。対前年比で比較すると、燃料油全体では、4月が-14%、5月が-13%と下げ幅が大きくなっているが、燃料種によってその傾向は大きく異なる。ガソリンは4月の-23%が最大の下げ幅となっているのに対して、軽油は5月の-11%に止まる。これは、人との接触を避けるために宅配等のサービス利用が増加したためと考えられる。また、最大の下げ幅を示しているのはジェット燃料で、対前年比で最大70%を超える下げ幅となっている。これに対して、重油の下げ幅は相対的に小さくなっている。また、電力需要の変化も5月の-9%が最も顕著となっており、相対的に小さい。これは、在宅での活動の増加が影響していると考えられる。

記事前編の図2や図3で示した活動量の減少に対して、図6で示したエネルギーの下げ幅は大きくない。これは、在宅での勤務や授業などエネルギーを使う場所が変わっただけという見方ができる。さらに、温室効果ガス排出量を急激に下げようとしても省エネ技術が普及していない状況では多大な犠牲を強いた上で実現するしかなく、そうした取り組みでは削減に限界があることも暗示している。今後、我が国では2050年の温室効果ガス排出量を80%削減、21世紀後半のできるだけ早い時期に脱炭素社会、つまり排出量を実質ゼロにすることが長期戦略の目標として掲げられている。こうした目標を達成するには、直前に慌てて取り組むようでは手遅れで、今からこうした目標達成に向けて対策を進めることが必要となることを、今回の新型コロナウィルス感染症による影響は示している。

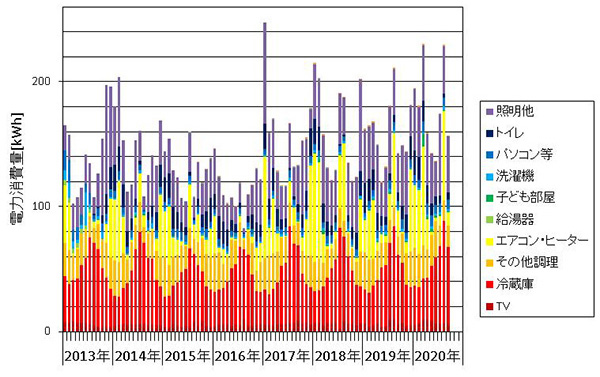

最後に、ミクロな影響として、生産側の動向ではないが、我が家(賃貸の集合住宅に4人暮らし)の電力需要について確認した。図7は4人家族の我が家における用途別の電力需要の推移(ワットモニターを使って計測している結果)を示したものである。子供の成長に伴って我が家全体のライフスタイルが変化しているとともに、気象条件によっても電力需要は変化するため、単純な比較は意味がないが、3月から5月まで、学校の休校措置等により子供の在宅時間が増え、月平均で対前年比21%の電力需要の増加が確認された。特に、子供部屋やエアコンの電力需要が増加する傾向にあった。また、休校期間中にオンラインでの授業が行われるようになったためにパソコンによる電力需要も増加するとともに、時間をもてあましてテレビを見ていたのか、テレビによる電力需要も増加した。また、昼食の調理のための電力需要(電子レンジ等)も増加した。こうした家庭での電力需要の変化から、家庭部門における省エネの取り組みはますます重要になるといえる。なお、外出が減ったことと、運動不足から意識的に自動車を使わずに徒歩や自転車を使用したことから、自動車によるガソリン消費は例年と比較すると減少した。

これから冬を迎え、新型コロナウイルス感染症がどのように拡大するか気になるところである。これまでの月次データから、5月が経済への影響のピークであり、6月以降の活動は持ち直している傾向にあることが分かる。一方で、こうした経済活動の回復が、7月から8月にかけての感染者数の増加を招いたとも言える。混雑を避け、感染症対策を十分に取った上で、少しずつ経済活動を回復させることが必要となるが、単に前の状態に戻すだけでは、再びこうした事態が生じたときに再び大きな損失を受ける可能性があるとともに、密な状況を再現することにもなりかねない。いかに損失を回避する行動を準備するかということも必要となる。また、感染症にも強い社会とはどのようなものかを考え、そうした社会を実現するために現状の行動や制度を変えていくことも進めていかなければならない。経済的効率性だけを考えると、人や資源を集中させて活動することが選択されるが、社会のレジリエンス(強靱性)を考えると、「多様性」や「余裕」といったことを尊重することが求められる。