2025.05.01

コラム Vol. 2 在外研究報告

伴侶動物との共生による人への健康効果

~研究者だからできること~

谷口 優

健康長寿の実現には、日々の生活習慣や生活環境が大きく影響します。大勢の人々を長期間観察することにより、犬や猫といった伴侶動物との暮らしで得られる生活習慣が、健康長寿と深く関わることがわかってきました。国立環境研究所では、国内外の研究機関との共同研究により、伴侶動物との共生による人への健康効果を調べています。

伴侶動物と健康長寿との関係

「健康に長生きしたい」というのが多くの人の願いだと思います。健康や長寿の実現には、医療以上に生活習慣や生活環境の影響が大きいことが知られています1)。世界保健機構(WHO)のガイドライン2)では、認知症予防の要点として、生活習慣病などの疾病の管理に加えて、定期的な運動などの生活習慣の是正や社会的活動が挙げられています。

しかし、運動や社会参加を継続することは容易ではなく、運動習慣を有する人は全体の半数以下です。私は、犬や猫などの伴侶動物(人と共に暮らす身近な動物)と暮らす人は、健康的な生活習慣や良好な生活環境を持っていて、健康長寿に繋がっている可能性があると考えました。

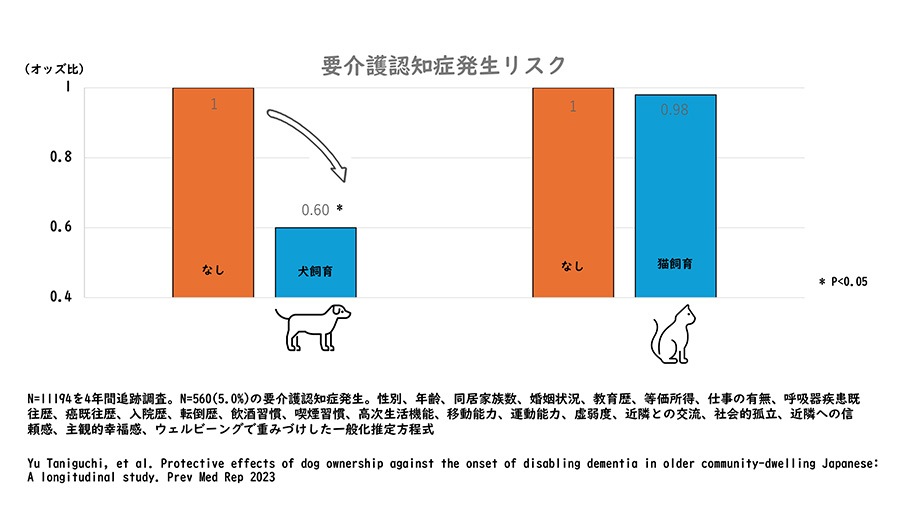

東京都健康長寿医療センターの研究者との共同研究により、伴侶動物と暮らす高齢者では、健康障害が発生するリスクが低いことを明らかになりました。特に、犬と暮らす高齢者では、フレイル(虚弱)3)や要介護・死亡4)、介護保険情報に基づく認知症5)の発生リスクが低いことがわかりました。また、犬と暮らす高齢者の中で、運動習慣や社会との繋がりがある人においてのみ認知症の発症リスクが低いことが示されました。日々の犬の散歩や、犬の散歩を通じた地域との繋がりは、私たちの健康を維持増進できる有効な生活習慣であると考えられます。

また、伴侶動物との暮らしは、呼吸器疾患やアレルギー疾患の発症リスクを高めると考えられていましたが、近年の国外の先行研究では、牧場で暮らす子どもの呼吸器疾患やアレルギー疾患のリスクが低いことが報告されています。私は、聖路加国際大学の研究者との共同研究6)により、日本人において犬や猫と暮らす人の喘息の発症リスクが低くなることを報告しました。このように、犬や猫と暮らす人には、様々な健康効果があることがわかってきました。

研究者の視点で社会課題の解決を目指す

犬や猫の他にも、人と共生している動物はたくさんいます。多様な動物との暮らしによる健康効果や経済的な影響を調べるために、国立環境研究所の長期派遣研修制度を利用し、メルボルン大学での共同研究7)を実施しました。派遣先のメルボルン大学では、20年以上実施されている全豪調査に参加し、調査の運営方法やデータの作成・配付方法を直接学ぶことができ、研究会にも参画することができました。オーストラリアには、人口の2倍以上のカンガルーが生息しているといわれる程、多くの動物を目にすることができます。他の動物はあまり食べないユーカリの葉を食べ、睡眠時間が最も長い動物として知られるコアラも、オーストラリアにのみ生息する動物です。オーストラリアで実施された調査では、全体の60%の人が動物を飼育し、犬の飼育割合が全体の約40%、猫が20%、鳥や魚が10%程度でした。興味深いことに、馬やウサギを飼育している人もそれぞれ1%以上存在していました。動物の飼育状況と飼い主の死亡リスクとの関係を調べた結果、犬と暮らす人の死亡リスクは明らかに低い一方で、猫や鳥、魚、その他の動物(馬、ウサギ、ハムスター、爬虫類等)と暮らす人には死亡リスクを低減させる効果は確認できませんでした。犬との暮らしによる死亡リスクの低下は、これまでに多くの研究成果の蓄積がありますが、今回の研究で他の動物と比較したことにより、犬との生活は他の動物とは異なる人への影響があると考えられました。

これまでの先行研究の結果から、私たちは犬との暮らしを通じて健康への恩恵を受けていることが明らかになりました。更に、犬への愛着の強さが飼い主の健康効果の鍵を握っている可能性8)があることもわかってきました。近年のゲノム解析を用いた研究により、人と犬は1万1千年前に共生を開始していたことが報告されています。この長い歴史の中で、人と犬は互いに役割を担い、精神的な安定を享受できるパートナーになったと考えられます。

また、伴侶動物と共生することによって人の生活習慣や生活環境が変わり、結果として社会保障費が抑制されている可能性9)があります。飼い主のみならず、社会に対しても恩恵をもたらしている可能性のある伴侶動物ですが、飼育放棄や事故により保護されている動物は少なくありません。保護施設や組織の中には、スタッフ自身の資金や家を使って運営している場合があり、新たな伴侶動物の受け入れが難しいという声を耳にすることもあります。保護される伴侶動物を減らすための取り組みを進める一方で、保護動物の健康的な暮らしを考慮した里親とのマッチングも同時に進める必要があります。

日本では、猫の飼育頭数が微増していますが、犬の飼育頭数は減少しています。国際比較をしたデータを見ると、日本で犬と暮らす世帯の割合は17%であり、22か国中20位でした。その割合はオーストラリアで2倍以上、アメリカでは3倍の差があります。日本でも伴侶動物と暮らす人が増え、伴侶動物との暮らしから様々な健康効果を享受できるように、エビデンスに基づいて社会的課題を解決し、伴侶動物との共生を通じた健康長寿社会の実現を目指したいと考えています。

Profile / Message

谷口 優 TANIGUCHI Yu  NIES研究者紹介

NIES研究者紹介

環境リスク・健康領域 環境疫学研究室 主任研究員

経歴:1983年兵庫県出身。2019年国立環境研究所入所。専門は、公衆衛生学、疫学、環境保健学、老年医学。

趣味:サーフィンとDIY。

NIES研究者紹介

NIES研究者紹介

参考文献

- Healthy people : the Surgeon General's report on health promotion and disease prevention : background papers, 1979

- Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines (https://www.who.int/publications/i/item/9789241550543

)

) - Yu Taniguhi et al. Scientific Reports, 9(1):18604. 2019 (https://doi.org/10.1038/s41598-019-54955-9

)

) - Yu Taniguhi et al. PLos One, 23;17(2):e0263791. 2022 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263791

)

) - Yu Taniguhi et al. Prev Med Rep 7:36:102465. 2023 (https://doi.org/10.1016/j.pmder.2023.102465

)

) - Yu Taniguhi et al. PLos One, 18(3): e0282184. 2023 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282184

)

) - Yu Taniguhi et al. PLos One, 14;19(8):e0305546. 2024 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305546

)

) - Yu Taniguhi et al. PLoS One, 27;19(11):e0313160. 2024 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313160

)

) - Yu Taniguhi et al. PLos One, 18(1): e0277049. 2023 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277049

)

)