2025.03.11

研究者によるコラム Vol. 1

泥のなかの化学物質の有害性を調べる

~ヨコエビを用いた底質毒性試験法の開発と国際標準化~

日置 恭史郎

河川や湖沼、海洋の底の泥(底質)には、水に溶けにくい化学物質が蓄積し、そこで底生生物へ悪影響を及ぼすことがあります。その悪影響を調べる手法として、国立環境研究所では淡水産のヨコエビを用いた底質毒性試験を開発し、国際的な試験法としての標準化を目指した取り組みをおこなっています。

底質毒性試験によるリスク評価

環境中に放出された化学物質は、水に溶けにくい場合や分解されにくい場合、河川や湖沼、海洋の底の泥(底質)に移行し蓄積します。底質に蓄積した化学物質は、その場所に生息する底生生物の死亡や繁殖阻害などの悪影響を及ぼすことが懸念されます。底生生物へ悪影響が生じると、食べる食べられるの関係(食物網)が変わって生態系のバランスが崩れたり、窒素やリンのような栄養塩の循環バランスが変化したりすることで、底質以外の生態系にも広く影響する可能性があります。このような背景から、化学物質による生態系へのリスクを管理するうえで底質は無視できない媒体であると言えます。

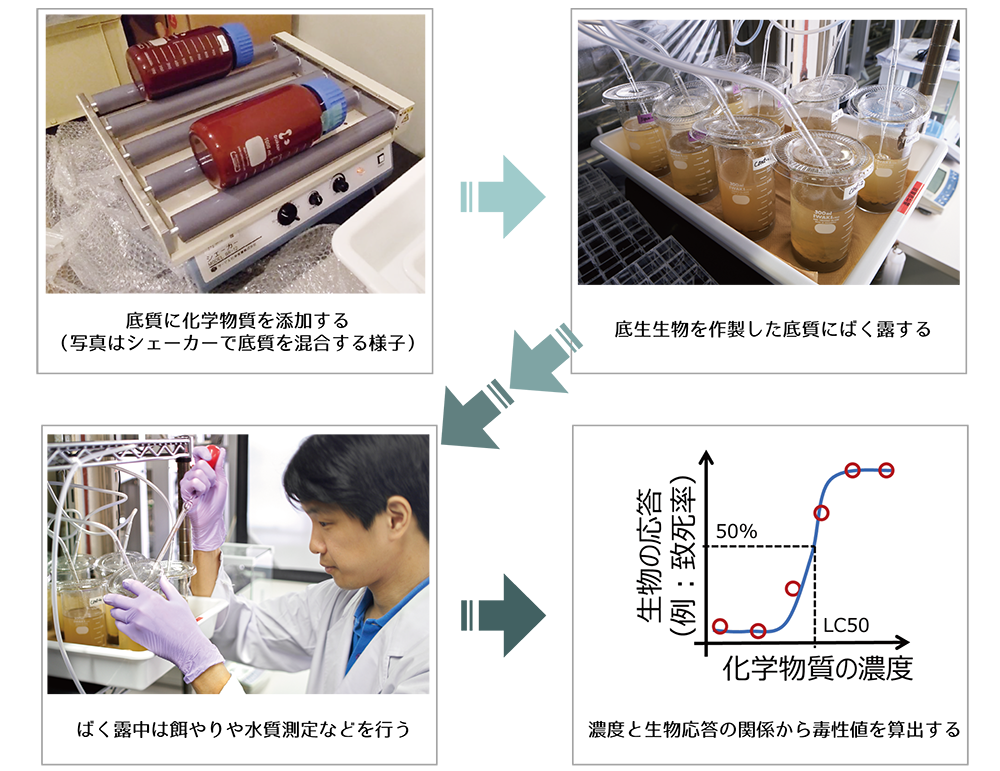

底質に蓄積した化学物質がどの程度の濃度であると底生生物に悪影響を及ぼすのかを評価するための手法は、いくつか提案・使用されています。その一つが底質毒性試験です。底質毒性試験とは、対象とする化学物質を底質に混ぜ込み、そこへ底生生物を入れて(化学物質へのばく露)、ある一定期間後の死亡や成長阻害などの生物応答を測定する試験です。例えばユスリカの幼虫やイトミミズ、ヨコエビ、二枚貝のような底生生物が用いられます。これらの底生生物は底質に潜ったり、底質の表面で生活したり、泥の粒子を食べたりするため、餌や表皮、エラを通じて底質に蓄積した化学物質を取り込みます。底質毒性試験で得られた化学物質の濃度と底生生物の応答の関係から、毒性値(半致死濃度LC50*1 や無影響濃度NOEC*2 など)を算出し、底質環境のリスク評価に使用します。例えば、この毒性値を実際の環境中の底質濃度と比較することで、その底質が底生生物に対してどの程度のリスクがあるのかを評価することができます。

実際の底質環境には数多くの生物種が生息していますが、底質環境のリスク評価にはどれだけの生物種の底質毒性試験の毒性値を用いれば十分なのでしょうか。もちろん種数が多ければ多いほど、リスク評価としてはより望ましいと考えられます。しかし、コストや時間の関係で、1つの化学物質に対して数種から十数種の毒性値を得るのが現実的な範囲になるでしょう。限られた生物種のデータしか得られない中で、少しでも実環境に即したリスク評価を行うには、異なる分類群(例:節足動物・環形動物)や生活史(例:生涯ずっと底質中で生活・幼虫まで底質内で生活し羽化後は空気中で生活)、摂餌形態(例:水を取り込んでその中に含まれるプランクトンや粒子を食べるろ過摂食・沈殿したものを食べる堆積物食)、生息環境(例:底質に潜る・潜らない)の生物種を選択することが重要になります。

ヨコエビを用いた底質毒性試験法の国際ガイドライン化

化学物質の有害性を評価するための代表的な試験法に、「経済協力開発機構(OECD)テストガイドライン」があります。OECDテストガイドラインは、化学物質の安全性や環境影響の評価が国際的に調和されたものにするために、OECD加盟国によって開発・検証された試験法です。OECD加盟国は、OECDテストガイドラインに基づいたデータであれば、他国のデータであっても受け入れることが求められています(MAD;Mutual Acceptance of Data)。そのような仕組みによって、不要な試験の重複を避け、経済的な無駄を省けると期待されています。日本の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(いわゆる化審法)で定められている試験法は、原則OECDテストガイドラインに準拠しています。

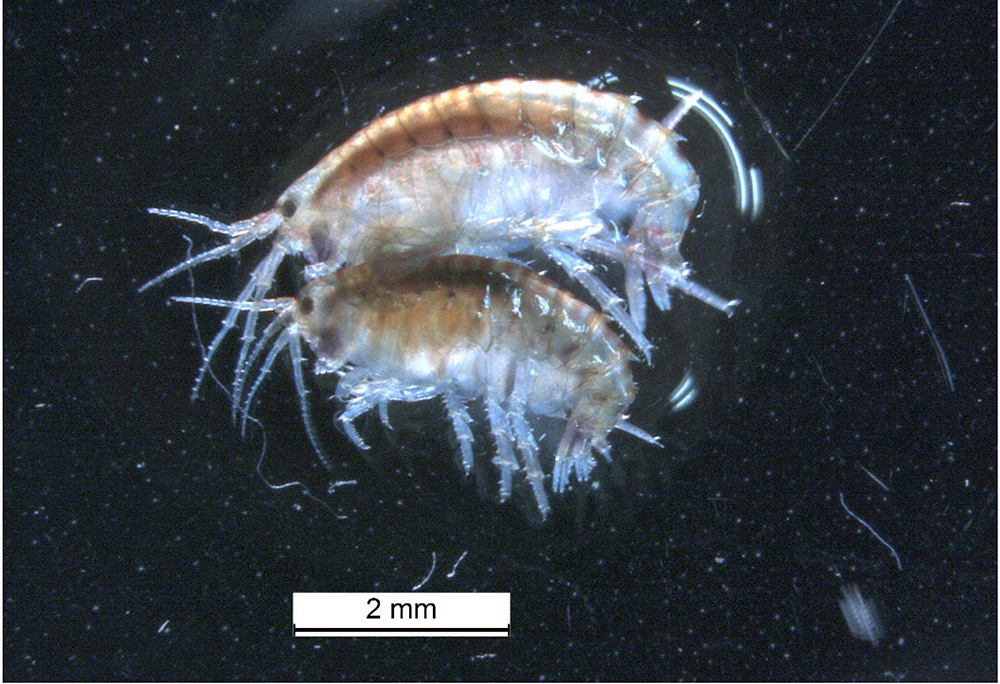

底質毒性試験については、これまでにユスリカとオヨギミミズ、フサモを用いたテストガイドラインがOECDによって承認されています。水生植物であるフサモを除いた2種は異なる摂餌形態や生息環境を持っていますが、やはり2種だけでは実環境の多様な生物種を反映したリスク評価が可能ではない恐れがあります。そこで、私たち国立環境研究所のグループは、淡水産のヨコエビ(Hyalella azteca)という生物に着目しました。淡水産ヨコエビH. aztecaは、主に底質表面で生活するなど、底質に潜るユスリカやオヨギミミズとは違った生息環境を持ち、化学物質に対する感受性も高いだけでなく、既に世界中で毒性や生物濃縮の試験生物種として使用されている実績があります。例えば、2024年にOECDに採択された生物濃縮の試験法(テストガイドライン321)でも使用されています。現在、フランスと共同して、ヨコエビH. aztecaを用いた底質毒性試験法を開発し、OECDへのテストガイドライン提案をおこなっています。

国際的なテストガイドラインとして承認されるには、どの国の誰が実施しても同じような結果が得られる必要があります。そこで私たちは、日本の試験機関だけでなく、フランス、ドイツ、イギリス、アメリカなどの試験機関に依頼して、同じ化学物質に対して提案中の底質毒性試験手法を実施してもらい、再現性の高い試験結果が得られるかどうかの検証を行っています。海外の試験機関とのやり取りはそれなりに労力や時間がかかりますが、世界中で使用される試験法を開発できるという意味ではとてもやりがいのある仕事です。

底質毒性試験の複雑さ:研究としての面白さ

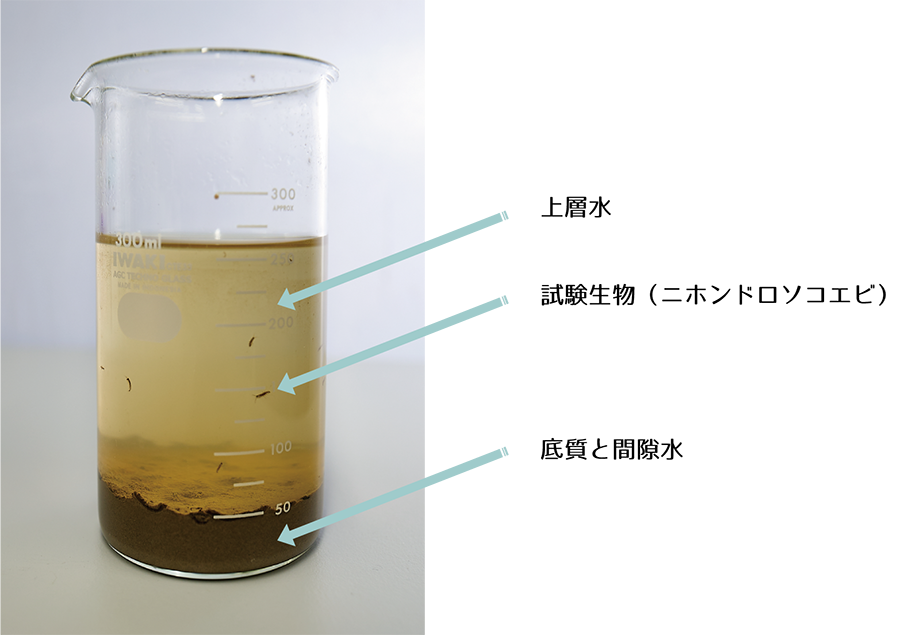

ミジンコや魚を用いた水のみの毒性試験に比べると、底質毒性試験は複雑です。「底質」毒性試験と言っても、実際の環境を模して、通常は底質だけではなく底質の上の水(上層水)も容器に加えます。底質毒性試験では基本的に水に溶けにくい化学物質を扱いますが、それでも多少は上層水に物質が溶け出します。また、底質の粒子の間にも水分(間隙水)が保持されていて、そこにも物質が溶け出します。さらに底生生物は、底質粒子を食べることで化学物質を取り込むだけでなく、エラなどを通して上層水や間隙水からも物質を取り込みます。

このように化学物質が底生生物へ取り込まれる経路が単一ではないために、結果の解釈が難しくなります。例えば、化学物質の濃度と底生生物の応答の関係を考慮する際に、底質・間隙水・上層水のうちどの場所の濃度を採用すべきか、という課題があります。この課題について、現在の研究では間隙水(における化学物質のうち、水に溶けている溶存有機物などと結合せずにフリーで存在しているもの)の濃度を有害性の予測や評価に用いるのがベストであるとおおむね合意されている状況です*3。ただし、底生生物であっても底質にずっと潜っている種ばかりではありません。例えば前述のH. aztecaとは別の種類のヨコエビである汽水産・海産のニホンドロソコエビは、底質に穴を掘って普段はそこで積極的に上層水から水を取り込んで生活していますが、写真にあるように時おり上層水を遊泳することもあります。したがって、必ずしも間隙水濃度が有害影響を決定するとは言い切れない場合もあるようです。

非常に複雑な底質毒性試験は、通常の水のみの毒性試験に比べて実施に手間やコストがかかり、さらには結果の解釈も難しいことがあります。しかし、高度な化学分析や化学物質の動態を表す数理モデル解析などの様々な手法を組み合わせることにより、複雑な現象を解明できる点で、研究としては非常に面白い対象であるとも言えます。

私は大学の卒業研究で扱って以来、今までずっとヨコエビを底質や化学物質の有害性評価に使ってきました。その割にはヨコエビの生態や分類のことなどは未だに全然理解できていません。あくまで有害性を評価するためのツールとして使用しているので、ヨコエビそのものの研究はほとんど出来ていません。そろそろ純粋にヨコエビの生理生態の研究もやってみたいなと思っています。

- *1 半致死濃度 LC50:Median lethal concentrationあるいは50% lethal concentration。実験生物の半分の個体が死亡すると統計学的に推定される濃度。

- *2 無影響濃度 NOEC:No observed effect concentration。化学物質を投与しない対照区と比較して、統計的に有意な影響が認められなかった最高濃度区。

- *3 化学物質の形態と毒性の関係については、別の解説記事「フリー溶存濃度による化学物質汚染と曝露の評価」(https://www.nies.go.jp/kanko/news/40/40-6/40-6-03.html

)をご覧ください。

)をご覧ください。

Profile / Message

日置 恭史郎 HIKI Kyoshiro

環境リスク・健康領域 生態毒性研究室 主任研究員(当時)

経歴:1988年大阪生まれ。2018年より国立環境研究所に勤務。専門は環境毒性学。

個人的ニュース:5歳の娘が、これまで熱中していたディズニープリンセスを卒業して、猫やレゴフレンズにはまり始めているようです。

参考論文

- 解説論文:疎水性有機物質による底質汚染の生態毒性評価: 2022 年度 CERI 学会賞受賞報告.

日置恭史郎, 日本環境毒性学会誌, 27(1):23-31 (2024) (https://doi.org/10.11403/jset.27.23 )

)