論文情報

Beyond Japanese NDC: energy and macroeconomic transitions towards 2050 in emission pathways with multiple ambition levels

著者: Diego SILVA HERRAN、Shinichiro FUJIMORI

年:2021

掲載誌:Sustainability Science, 489-501

キーワード

排出削減目標引き上げ、緩和策シナリオ、長期戦略、日本、応用一般均衡

概要

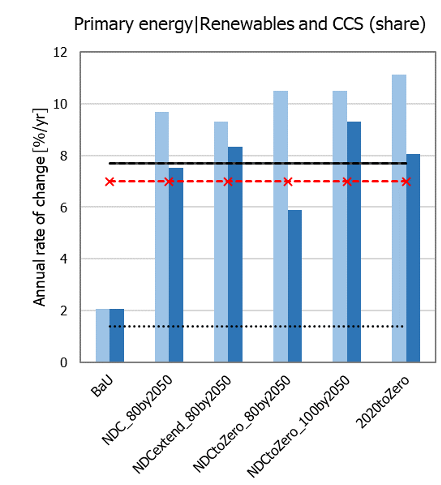

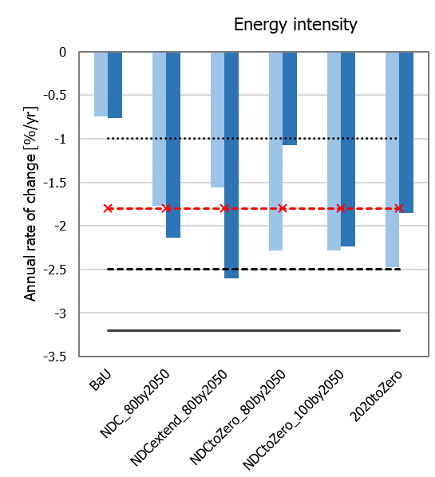

本論文は、日本の2040年と2050年の温室効果ガス排出削減目標の引き上げが、エネルギーとマクロ経済に与える影響について、応用一般均衡(CGE)モデルを介して評価します。本論文は、2040年代の排出量、エネルギーシステム、マクロ経済の変化などに焦点を当てています。2040年代のこうした変化は、2030年の排出削減目標であるNDC以後の議論において、近く集中的に議論される可能性があります。現在の長期目標の線形補間(2040年に2005年比-53%)と比較して、2040年と2050年の目標引き上げ(2040年に2005年比-63%および2050年ゼロ排出)は、エネルギー強度(対GDPエネルギー消費指数)の低下というよりも、低炭素エネルギー源のシェアを著しく増加させ、これによりマクロ経済コストが19〜72%増加することが本研究で明らかになりました。本論文は、今後の気候政策の議論および次回のグローバル・ストックテイク(※1)に大きく貢献します。

※1:パリ協定の目標や長期目標と比較して、世界全体の気候変動対策の進捗状況を検討、評価する仕組み。パリ協定第14条で規定されている。

論文の背景:スタンフォードエネルギーモデリングフォーラム35日本モデル相互比較プロジェクト

本論文はスタンフォードエネルギーモデリングフォーラム(EMF)35日本モデル相互比較プロジェクト(JMIP)の特集号「Energy Scenarios for Long-Term Climate Change Mitigation in Japan(仮訳:日本における長期気候変動緩和のためのエネルギーシナリオ)」に掲載されています。

特集号へのリンク(英文のみ)

本プロジェクトは、さまざまな不確実性を考慮しながら、日本のNDCと長期戦略に関するマルチモデルシナリオ分析を行っています。2020年10月の政府のネットゼロ公約前の2017年4月から2020年3月にかけて実施されたプロジェクトのため、完全な脱炭素化シナリオも含まれてはいますが、2050年までに排出量を80%削減することに重点を置いています。特集号には、プロジェクトに貢献する各モデルの論文に加え、シナリオ設計を総括する論文と、日本の長期的な気候変動緩和に欠かせない問題である①再生可能エネルギーの利用拡大②電化③産業部門の脱炭素化について、分野横断的な3論文が掲載されています。

Silva Herranは、藤森(京大)と協力しながら、AIM/Hub-Japanモデルを用いたシナリオのデータと分析で貢献したほか、プロジェクトに参加しているモデルによって提供されたデータを分析するための視覚化ツール(mipplot)の設計と開発に貢献しました。

関連論文一覧

(日本の長期的な気候とエネルギー政策のためのEMF35 JMIP研究:シナリオ設計と主な成果)

著者:Masahiro SUGIYAMA、Shinichiro FUJIMORI、Kenichi WADA、Ken OSHIRO、 Etsushi KATO、Ryoichi KOMIYAMA、Diego SILVA HERRAN、Yuhji MATSUO、Hiroto SHIRAKI、Yiyi JU

本論文は、EMF35 JMIP内で、エネルギー効率の経済全体の改善、電力の脱炭素化、およびエンドユース部門の電化を含めて、さまざまなモデルとシナリオ設定にまたがる緩和の共通パターンを特定しました。経済に構造的な変化がない限り、重工業は脱炭素化が難しいことを示唆しています。さらにモデルは、排出量の80%削減目標を達成するには、政策を大幅に強化する必要があることを明らかにしています。

著者: Yiyi JU、Masahiro SUGIYAMA、Etsushi KATO、Yuhji MATSUO、Ken OSHIRO、Diego SILVA HERRAN

日本は欧米と比較して、産業の最終エネルギーや排出量の割合が高くなっています。産業部門の材料製造プロセスの多くは電化に適していないため、簡単な解決策はありません。本論文は特に製鋼において、二酸化炭素回収・貯留(CCS)と水素が脱炭素化の鍵であることを示しました。また、ネットゼロ目標の評価においては、開発の初期段階にある技術をさらに組み込む必要があることを明らかにしました。

著者:Hiroto SHIRAKI、Masahiro SUGIYAMA、Yuhji MATSUO、Ryoichi KOMIYAMA、 Shinichiro FUJIMORI、Etsushi KATO、Ken OSHIRO、Diego SILVA HERRAN

本論文は、電力部門における排出削減のための再生可能エネルギーの役割を解明しました。原子力もしくはバイオマスエネルギーが広く利用されない限り、変動性再生可能エネルギーは大幅に拡大し、緩和シナリオでは中央値で52%のシェアを占めます。本論文は、再生可能エネルギーの資本コストを半分にすると、政策コストを8.7%削減できることを明らかにしました。日本の太陽光発電の資本コストは現在、国際基準の2倍であり、コストを国際基準に近づけることで、電力部門で費用効果の高い排出削減を実現できます。

4.Demand-side decarbonization and electrification: EMF 35 JMIP study

(需要側の脱炭素化と電化:EMF35 JMIP研究)

著者:Shogo SAKAMOTO、Yu NAGAI、Masahiro SUGIYAMA、Shinichiro FUJIMORI、 Etsushi KATO、Ryoichi KOMIYAMA、Ken OSHIRO、Yuhji MATSUO、Diego SILVA HERRAN

本論文では需要側の脱炭素化を検討し、エンドユース部門の電化について分析しました。エンドユース部門の電化については、研究者と政策立案者がともに、長期的な脱炭素化における重要戦略と位置付けています。2050年までに80%の排出削減目標を達成する場合、モデルの電化率は26%(2010年)から37〜66%(2050年)に上昇します。どのシナリオにおいても電化の上昇傾向は堅調で、排出量の制約厳格化がさらに電化を促進します。大規模な脱炭素化を実現するには、電化のペース(これまで0.30%ポイント/年)を2030年から2050年までの間に、年に0.46%から1.58%にまで増やす必要があります。

著者: Yiyi JU、Masahiro SUGIYAMA、Diego SILVA HERRAN、Jiayang WANG、Akimitsu INOUE

気候変動に関する知識を統合して政策立案者やステークホルダーに伝えるのは簡単ではありませんが、「翻訳」手段としてのツールを活用することもできます。本論文では、長期的な気候緩和シナリオを可視化するためのオープンソースのツールである「mipplot」について紹介しています。