論文情報

著者:Yasuko Kameyama, Keishi Ono(防衛省防衛研究所)

年:2020

掲載誌:Sustainability Science オンライン

論文へのリンク(英文のみ)

キーワード

Climate security, Japan, adaptation, conflict, disaster

要旨

気候変動により台風や洪水といった被害が増加傾向にあることは知られるようになりましたが、これらの被害の結果さまざまな社会経済問題が悪化することは、国内ではほとんど聞かれません。しかし、気候変動の社会経済的なリスクは欧米では以前から指摘されており、「気候安全保障」(Climate Security)という概念の下で議論されてきました。例えば近年では、国家間の紛争について議論する場である国連安全保障理事会でも、気候変動が取り上げられるようになっています。

国外では議論されている気候安全保障が、なぜ日本では取り上げられないのでしょうか。気候安全保障という言葉を使わなくても、日本ではすでに気候変動のリスクに適切に対応できているなら、敢えて新たな概念を持ち込む必要はありません。しかし、新たな用語や概念を導入することで今まで気づけていなかったリスクに気づくことができるのであれば、重要な示唆を得られることになります。

日本では聞きなれない気候安全保障という概念が、欧米ではどのような意味で用いられているのかを分析し、その意味が日本ではいかなる用語を用いて表現されているかを確認することで、日本の気候変動リスクに関する備えの十分性を検証することを目的としています。

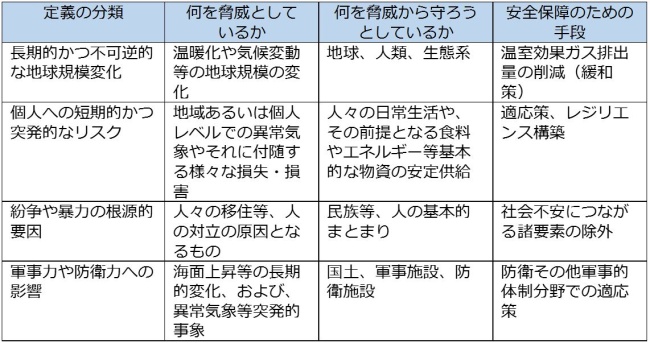

安全保障という概念は、一般的には、想定している脅威、脅威から守るべき主体、守るための手段、の3要素で構成されます。この3要素で、気候安全保障に関する公表済論文や政府の報告書を分類したところ、表1に示す4種類に分けることができました。