国立環境研究所は、今年も夏の大公開を開催しました。35度を超える猛暑日だったにもかかわらず、5000人超の方にご来場いただきました。

社会環境システム研究センターも出展し、多くの方にご参加いただくことができました。その様子を簡単に報告いたします。

国立環境研究所は、今年も夏の大公開を開催しました。35度を超える猛暑日だったにもかかわらず、5000人超の方にご来場いただきました。

社会環境システム研究センターも出展し、多くの方にご参加いただくことができました。その様子を簡単に報告いたします。

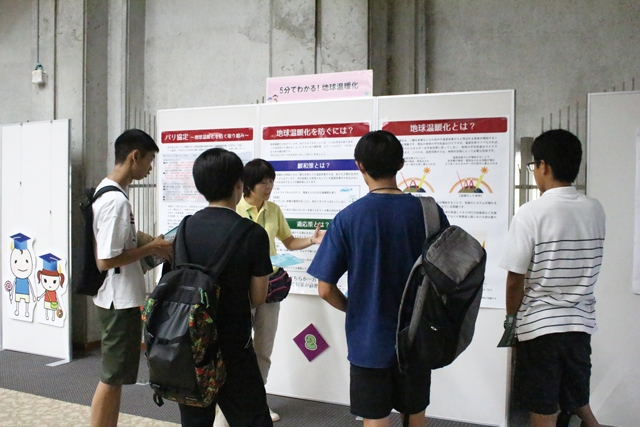

今年の展示テーマは、「エコな生活のヒントを見つけよう!」です。普段の生活の中で、自分にも実践できることを見つけてもらえるように、いろいろな企画や仕掛けを用意しました

地球温暖化がどのようにして起きるのか、どういった対策があるのかについて簡単に解説するコーナーです。「緩和策」(温暖化を進めないようにするための対策)と「適応策」(既に起こってしまっている影響に備えるための対策)の考え方についても紹介しました。

地球温暖化を今以上に進めないようにするための対策はもちろん重要ですが、一方で、既に起こってしまっている影響に対処することも同時に重要になってきています。そのための対策を「適応策」と言います。国内では、6月に「気候変動適応法」が公布され、適応策に関する取組みがより一層整備されていく見込みです。

気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)での詳細報告

http://www.adaptation-platform.nies.go.jp/report/openhouse2018.html

今回人気だったのがかんきょうもんだいパズルのコーナー。2015年に採択された「パリ協定」のポイントを示したパズルや、温暖化の影響が日本地図上に表現されたパズルに取り組んでもらいました。ウンシュウミカンやコメの収量が2100年までにどうなってしまうのかの予測結果や、病気を媒介するヒトスジシマカの分布の変化予測の結果などが示されています。

10の設問に答えていくと、2050年までにどれだけの二酸化炭素を出すことになるのかをシミュレーションできるコーナー。参加された方それぞれに異なる結果が出ていました。

低炭素ナビはこちらのページでも体験できます。

http://www.2050-low-carbon-navi.jp/pathways/

普段省エネに取り組んでいる方も多いと思いますが、一体どれだけの効果があるのか気になる方もいるのはないでしょうか。このコーナーでは、どれだけのエネルギーを使っているのかを、専用の装置を使って「見える化」して、省エネ対策がどれくらいの効果があるのか検証してみました。

今回は、英語ガイドツアーに参加した方にもご覧いただきました。

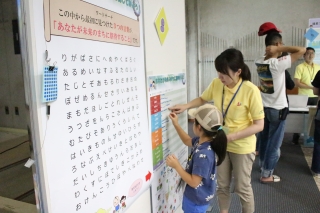

身近にできる温暖化対策を紹介しつつ、関連するクロスワードパズルに挑戦してもらいました。今回は緩和策と適応策を4つずつ取り上げました。

「みらいのまち」がどんなものなのかをアニメやワードサーチを通して考えてもらいました。

毎年人気のコーナー、エコアクションツリーでは自分でできるエコな行動を考えてもらいました。今年は554個のエコアクションが集まりました!

実際に書いてもらったエコアクションの一例

・水をだしっぱなしにしない

・地産地消&エコクッキング♪

・おもちゃをむだにかわない

・ごはんをのこさずたべる

・くるまよりじてんしゃ

皆さんはエコな生活のヒント、見つかったでしょうか。一人でも多くの方が、普段の生活の中で、楽しくて環境にもやさしいライフスタイルを実践できることを願っています。

暑い中ご来場いただき、誠にありがとうございました。今後もより良い一般公開を開催できるよう、工夫していきます。来年も是非ご来場ください!