気仙沼市出身。東北大学大学院工学研究科修了。博士号(工学)取得後、2024年4月から国立環境研究所で研究員として勤務。

地元気仙沼市の役に立ちたいという思いから再生可能エネルギーについて研究するようになり、現在では、全国各地域の特性を考慮した日本のエネルギー転換戦略の研究に取り組んでいます。今、各地域は地球温暖化や人口減少などの問題に対応するため、いろいろな変化を求められていますが、どのように対応したらよいか分からずに困っているという自治体は少なくないと思います。どのように変わっていったらいいか、研究を通じて道筋を示すことができればと考えています。

東日本大震災が起きた2011年3月11日は、中学校の卒業式の前日でした。海から1キロほどの気仙沼市の自宅から、飼っていた犬を抱え、裸足で近くの空き地まで逃げたのを覚えています。自宅は高台にあって津波の被害は免れましたが、気付いたら「陸の孤島」状態でした。当時、気仙沼市に住んでいた約73,000人のうち、1,000人以上の方が亡くなり、200人以上の方がいまだに行方不明となっています。

中学卒業後は計算機科学の勉強をしたくて、高専進学のために地元を離れました。寮に住んでいたのですが、帰省するたびに地元の様子は変わっていきました。1年生の夏休みには道も家も、津波で被害に遭ったままでしたが、冬休みには泥が取り除かれて道ができ、水道も回復していました。気付けば、地元は全く別の町になっていました。親族や同級生など、身近な人たちが街の復興に奔走していました。地元だけではなく、日本中が気仙沼市の復興を応援してくれていました。それなのに自分は勉強してばかりで、地元のために何もしてこなかったことに罪悪感のようなものを覚えました。

地元のために何かできないか。考えた末、まずは地域経済を理解しようと思い、近隣の大学の経済学部に聴講生として潜り込んだり、統計データを調べたりして勉強しました。地域活性化のための政策コンテストやアプリコンテストにも参加しました。そうして、気仙沼市という地域が持つ潜在的な価値は何かを突き詰めて考えるうちに、再生可能エネルギーに可能性を見出すようになりました。

大学院では技術社会システムを専攻し、社会やビジネスにおける技術の役割を学びながら、再生可能エネルギーを主体とするエネルギーシステムの研究に取り組みました。はじめは「地域にとって再生可能エネルギーはどのような役割を担うか」という興味が出発点でしたが、エネルギーシステム(エネルギー需給の構造と仕組み)を知るほど興味が広がっていき、また、脱炭素化への社会的研究ニーズの高まりもあって、「日本における地域の再生可能エネルギーの役割」を探求することになりました。

各地域でどのようなエネルギーがどのくらい必要で、利用可能な再生可能エネルギー資源はどれくらいあるのか、基礎的なデータの整備から始まりました。多くの場合、研究活動のゴールは論文を出すことですが、私は何らかの形で地域に貢献することを目指していましたので、そうした研究データを公開するための「地域エネルギー需給データベース」というサイトの開発にも取り組みました。このサイトは、公開してから2年が経ちますが、30以上の自治体の行政計画で引用されていて、微力ながら地域の役に立てているようです。

2012年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まって以来、再生可能エネルギーの導入は全国各地で進んでいます。2016年の電力自由化以降は、自治体が出資する新電力会社も多数設立されました。一方で、再生可能エネルギーの導入について、地域から必ずしも前向きではない反応が出てきています。例えば福島市は2023年8月に「ノーモア・メガソーラー宣言」を行い、景観を損なうような山間部への大規模太陽光発電施設の新規設置を望まないと明らかにしました。宮城県は2024年4月、「再生可能エネルギー地域共生促進税」を導入し、森林開発面積が0.5ヘクタール超の太陽光や風力、バイオマス発電施設を課税対象としました。

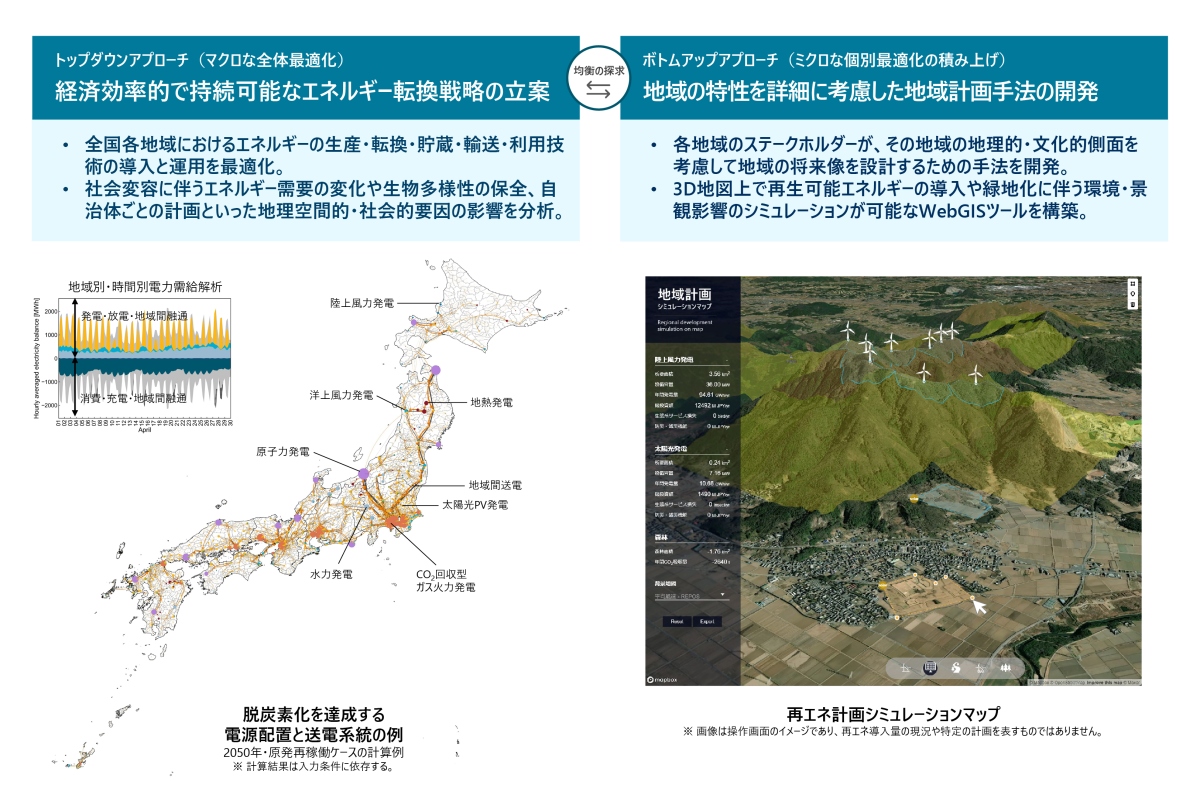

このような地域の不均質な選択は、日本全体の未来にどのような変化をもたらすのでしょうか。再生可能エネルギーを原動力とする脱炭素化は、生物多様性保全、災害対策、景観の維持・改善、デジタル化、経済成長、持続可能な資源管理といった地域や世界の目標と両立できるのでしょうか。こうした問いに対して、さまざまな数理モデルを開発して、答えを出そうと取り組んでいます。例えば、各地域の気象条件や土地利用、エネルギー消費といったさまざまな特性を考慮して、日本のエネルギーシステムを設計できるモデルを開発しています。このモデルを分析することで、できるだけお金をかけずに脱炭素化やその他の目標を同時に達成していくためのヒントを得ることができます(図1左)。

また、地域に住む人たちが再生可能エネルギー について考えたり、計画したりすることを支援するツールの開発を進めています(図1右)。例えば、ある場所に風力発電機や太陽光パネルを設置した場合に、生物多様性や景観に与える影響を評価できる3Dのシミュレーションマップの開発に取り組んでいます 。ツールには、細かい気象データや生物多様性のデータが入っていて、ある場所に発電機を設置したらどのくらいの発電量が期待できて、一方でどれくらいの生物が影響を受けてしまうのか、街からはどのように見えるのかなどが分かるようになる予定です。このツールは、ウェブで無償公開する予定です。 再生可能エネルギーは、根強く反対されていたり、逆に過度に期待されていたりする場面が見られます。このツールが、再生可能エネルギーの正しい理解につながり、これからの地域と再生可能エネルギーのつながりを考えるきっかけとなればと期待しています。

グローバルな問題に向き合うとき、世界や国全体を俯瞰して考えることは重要ですし、基本だと思います。しかし、そうして練り上げられた解決策をいざ社会に実装しようとすると、思わぬ壁にぶつかってしまう、ということはよくあることだと思います。だからこそ、図1左のようにできるだけ高い解像度で俯瞰することと、図1右側のようにリアリティを追求することの両方が大切だという考えで、研究に取り組んでいます。

研究と私生活の境界はすごく曖昧です。休みの日も自動運転バスが走っていると聞いて見に行ったり、大規模変電施設や風力発電施設を見学したりしています。札幌市では、壁一面に太陽光パネルが設置された建物を見ました。雪が多く降る地域では、パネルへの積雪を回避しつつ、雪の照り返しでも発電できて、壁面へのパネル設置は実は合理的だそうです。地域によって適した技術が異なるというのはとても興味深いです。そんな中、それぞれの地域がどのような選択をして、どのように変わっていくのか、これからもアンテナを張って注視していきたいと思っています。

週末は、よく論文も読んでいます。読む数よりも新しく公開される数の方が多いし、昔の論文も読みたくなったりするので、積読が増える一方です。私は実は、本を読むのが苦手です。小中学校の朝の読書の時間が苦手で、その時間は高校の理科の教科書を読んだり、必要ないのに周期表を暗記したりしていました。小説や漫画は面白そうだなとは思うのですが、読むのにすごくエネルギーを使います。でも論文は読めるんですよね。論文は、たとえ英語で書いてあったとしても「知りたい」が勝つんです。

(聞き手:菊地 奈保子 社会システム領域)

(撮影:成田 正司 企画部広報室)