石川県能美市出身。九州大学大学院統合新領域学府博士課程修了。博士(芸術工学)。2008年、株式会社東芝に入社。同社にてヒューマンインターフェース技術等の研究開発に携わった後、2016年から国立環境研究所。特別研究員、研究員を経て現職。

地球温暖化が、世界の人々の生活や社会にどのような影響を与えるかを研究しています。例えば、暑くなると屋外で働くときの熱中症のリスクが高くなりますが、1)どのくらいの時間であればリスクを避けて安全に働くことができるか、2)働けなくなることでどの程度の経済的な影響があるか、3)どのようにすればリスクを避けて働くことができるか——といったことを分析しました。

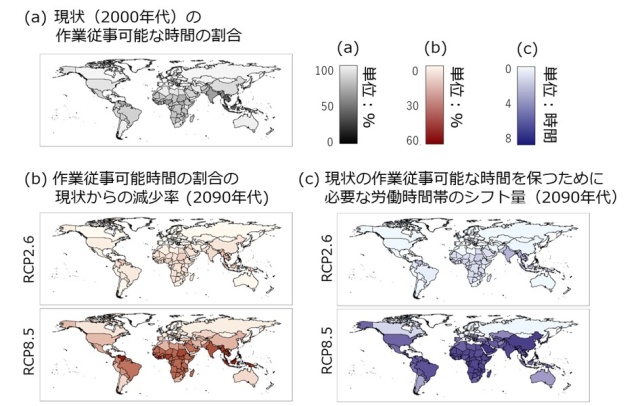

研究では、気候モデルの計算結果から得られる気温や湿度などの結果をもとに、統計的機械学習の手法を用いて「暑さ指数」の値を推定する手法を開発して使用しました。暑さ指数の値に基づき、熱中症のリスクを避けて安全に働くことのできる時間がどれだけ減少するかを算出します。そして、それによって世界全体でどの程度の経済的影響が生じるかを経済モデルを使って推計しました。その結果、図1に示すように温室効果ガスの排出を削減する対策が取られずに温暖化がこのまま進んだ場合には、熱中症のリスクを避けて働くことのできる時間はかなり減ってしまい、何も対策を取らなければ経済全体にも大きな影響を与える可能性があることが分かりました。

対策として、日中の暑い時間帯ではなく涼しい早朝に勤務時間を前倒しすることの効果も検証しましたが、熱中症のリスクを避けつつ現在と同じ作業時間を確保するには、21世紀の終わりには世界平均で約6時間も、始業時間を早めることが必要だということが分かりました。始業時間を早めるといった小手先の対策ではなく、屋外の肉体労働に依存する産業構造からの転換や、そもそも地球温暖化を防ぐといったことが、温暖化による社会や経済への影響を少なくするためには重要であることを示す結果でした。

専門は「芸術工学」、英語でいう「デザイン」です。ここで言うデザインは色や形だけでなく仕組みも含めて考えるもので、「設計する」とか「計画する」という言葉の方が意味は分かりやすいと思います。特に、人間にとって望ましいデザインについて考える「人間工学」の分野を中心に大学では勉強していました。

大学の研究室では、実験室の中で人の心電図や脳波を測定するような研究をしていました。例えば、暑い部屋で涼しいイメージの映像を見せるとどのような反応を示すか、といった実験です。東京五輪でアサガオの鉢を並べて視覚的に涼むという試みが検討されていましたが、そういう対策は逆効果で、むしろ有害だということを実証するような内容ですね。生理学や心理学に近いかもしれません。

もともとは個人レベルの現象を専門にしてきたわけですが、社会全体を対象とした研究ができる場所を探していたタイミングで、国立環境研究所で働く機会をいただきました。一人一人の行動が集まって世の中全体ができているわけで、社会全体がどういうふうになるか、どういうふうにしたらいいかということを研究したいと考えていました。

最初に取り組んだのが、冒頭でお話しした研究です。暑さが人に与える影響というテーマに共通する部分はありますが、対象が実験室の中にいる個人から世界に広がったわけです。世界を対象とする研究は初めてでしたが、研究チームのメンバーに助けられながら成果を出すことができました。今では暑さが人に与える影響に限らず、気候変動によるさまざまな経済的な影響が、世界全体でどのくらいになるかというような研究にも取り組んでいます。

自分は環境の専門家というよりは、専門のスキルを使って環境の研究をしているという立ち位置です。暑さによる労働への影響の研究では、そういう問題があることは気候変動の専門家の間でも注目されていましたが、気候変動の専門家が温熱生理学などに詳しいわけではありません。働く時間をずらすデメリットなど、その分野の知識もあったことが有利に働きました。

データ処理においても、プログラミングや統計学の知識が役に立ちました。人を対象にした研究では人に由来するデータを処理するので、純粋な工学とは違ってデータにばらつきがあります。ノイズが多いデータから結論を出すには統計的な処理が必要になってくるのですが、そこは気候のデータでも共通する部分があります。

今の研究は、実験室で実験をするのではなく計算機の中でプログラムを走らせて行うので、プログラムを書くことが研究での主な実作業になります。プログラムが思った通りに動くようになるまで試行錯誤を繰り返しますが、それが研究の中で一番苦労するところなので、ちゃんと思っていた通りの計算ができるようになったときは達成感がありますね。

卒論や修論で取り組んだらそれが自分の専門と思うようになると思うのですが、社会に出て必ずしも同じ専門で食べていけるわけではないので、若い研究者には、専門がこれだからこれしかやらないというのではなく、いろんなことに挑戦してほしいと思っています。