2025年7月23日、国連の主要な司法機関である国際司法裁判所(ICJ)は、国際法上、国家には気候変動対策をとる義務があるとする、極めて重要な勧告的意見を公表しましたⅰ。勧告的意見には法的拘束力はありませんが、ICJの権威ある法的見解が示されたことで、今後、気候変動訴訟や国際交渉等に影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、この勧告的意見が出されるに至った経緯とその内容について、国際環境法の専門家として解説します。

2025年7月23日、国連の主要な司法機関である国際司法裁判所(ICJ)は、国際法上、国家には気候変動対策をとる義務があるとする、極めて重要な勧告的意見を公表しましたⅰ。勧告的意見には法的拘束力はありませんが、ICJの権威ある法的見解が示されたことで、今後、気候変動訴訟や国際交渉等に影響を及ぼす可能性があります。

この記事では、この勧告的意見が出されるに至った経緯とその内容について、国際環境法の専門家として解説します。

この勧告的意見は、国際法上、すべての国は気候変動対策をとる義務があるとし、その義務を怠った国には法的責任が生じることについて、国際司法裁判所(ICJ)が権威ある見解を示したものです。

「国際法上、国家には、人為的な温室効果ガス排出から気候系等を保護する義務がある」。

勧告的意見の要旨の最も重要な部分ですが、これを見て、「今まで義務ではなかったの?」と思われた方もいらっしゃるかも知れません。そう思われた方は、きっと、「国際法上」という部分を「パリ協定上」とか「気候変動枠組条約上」などと読み換えたのではないでしょうか。気候変動枠組条約もパリ協定も、国連加盟国の大半が締約国になっています。気候変動問題への対処を目的としているこれらの条約/協定を締結している国が一定の気候変動対策をとるのは当然のことです。そして、どんなに多数の国が締結している条約であっても、拘束するのは締約国だけです。

実は、この「国際法上」という部分が意味するのは、気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定のような気候変動対処を目的とした条約だけではありません。国連海洋法条約や気候以外の国際環境条約、国際人権規約、そして、慣習国際法も含まれています。慣習国際法とは、不文法(条文がない法)であり、国家の一般的な慣行が、法として受け入れられているという確信を伴って形成されるものであり、すべての国を拘束します。

つまり、今回の勧告的意見は、気候関連の条約の締約国であるか否かにかかわらず、すべての国家には気候系等を保護する義務がある、と言っているのです。

ICJは、国連の主要機関の一つであり(国連憲章第7条1項)、国連加盟国は当然にICJ規程の当事国となります(同第第93条1項)。また、ICJは、国連総会や安全保障理事会、専門機関等から諮問された法律問題について、勧告的意見を出すことができます(同第96条)。

ICJの勧告的意見には、法的拘束力はありませんが、その実質的な影響力は決して小さくありません。

2023年3月29日、国連総会は、国連総会決議77/276「気候変動に係る諸国の義務に関する国際司法裁判所への勧告的意見の要請」ⅲをコンセンサス(明確な反対国がないことを意味します)で可決しました。このICJへの諮問は、太平洋の島嶼国であるバヌアツが主導し、合計132カ国が共同提案国となりました。

2021年9月、バヌアツは、ICJに対し、気候変動に関する勧告的意見の発出を求めることを発表しました。小島嶼開発途上国(SIDS)にとって、気候変動問題は、国家としての存立を脅かす、差し迫った危機です。世界の温室効果ガス排出量に占める島嶼国の割合はごくわずかであるにもかかわらず、その甚大な影響を最も深刻に受けています。これまでの気候変動交渉でも、パリ協定に1.5℃目標(工業化後の地球の平均気温上昇を1.5℃までに抑える)を盛り込むように主張したこと等、小島嶼開発途上国は重要な役割を果たしてきました。

バヌアツのこの動きは、南太平洋大学の27人の学生が主導したキャンペーンから始まりました。2019年、彼らは、特に小島嶼国における気候変動対策の必要性を訴える若者グループ「Pacific Island Students Fighting Climate Change(気候変動と戦う太平洋諸島学生連合)」を設立し、太平洋諸島フォーラムのリーダーたちに気候変動問題をICJに持ち込むよう説得する活動を始めました。この活動は、2020年には、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッパの若者たち主導の国際的キャンペーン「World's Youth for Climate Justice(気候正義を求める世界の若者たち)」と連携し、世界的な広がりを見せました。

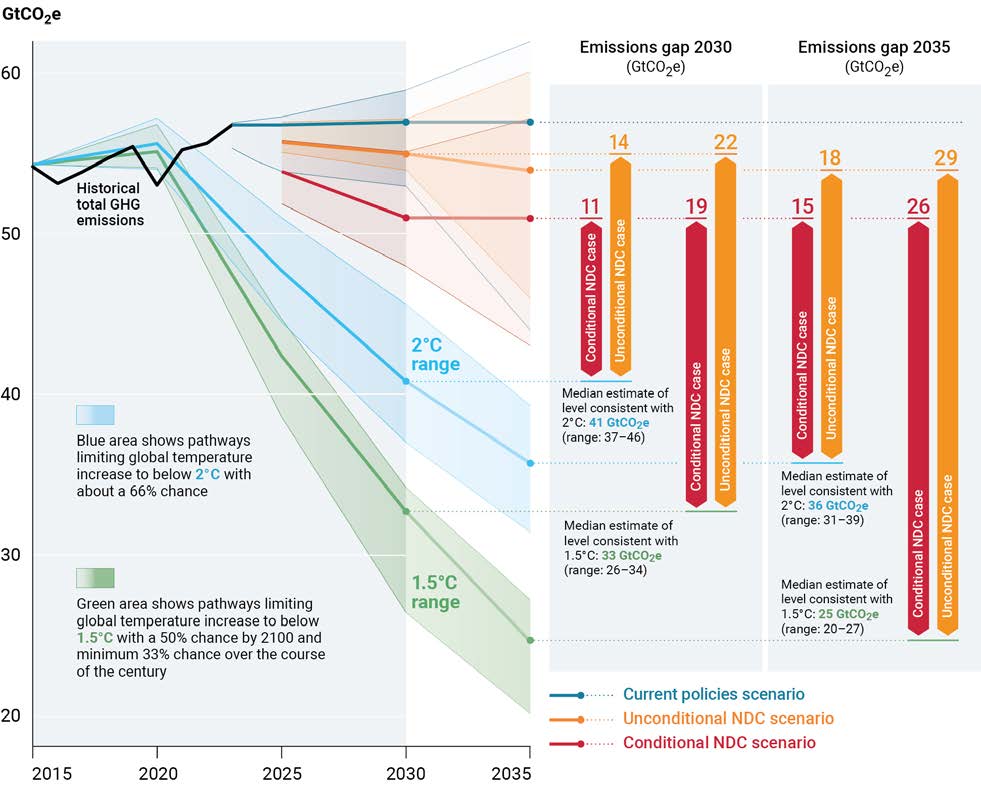

そして、バヌアツ等が勧告的意見を求めた背景には、現在の気候変動の国際交渉や各国の気候変動対策の進捗を見ると、このままでは1.5℃目標を実現できない、という焦燥感があったとみられます。1.5℃目標実現の道を選べる時間は限られており、2020年代は、気候変動対策にとって「勝負の10年」と言われます。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書統合報告書(2023年公表)によれば、1.5℃目標を実現するためには、遅くとも2025年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を減少傾向に転じさせ、2030年までに2019年と比べて約4割の削減を達成し、さらに、2050年までに、二酸化炭素(CO2)排出量のネットゼロを達成することが必要ですが、各国の現実の対策とのギャップは非常に大きなものがあります(図1)。

また、気候変動COPに代表される交渉プロセスは、しばしば各国の利害が衝突し、遅々として進まないこともあります。1.5℃目標実現の道を選べる時間はもうほとんど残っていない中でしばしば生じた交渉プロセスの限界こそが、小島嶼開発途上国を司法の場へと向かわせた直接的な動機であると考えられます。

勧告的意見の要請は、2023年4月12日付の国連事務総長書簡により、ICJに伝達されました。その後、各国および国際機関から91件の陳述書ならびに62件の書面コメントが提出されました。また、2024年12月2日から13日まで口頭審理が開催され、96カ国および11の国際機関が口頭陳述を行いました。ICJおよびその前身の常設国際司法裁判所(PCIJ)の歴史上、最も多くの国や国際機関の参加を得たことになります。

ICJは、約80年の歴史の中で、29件の勧告的意見を公表してきました。今回の勧告的意見は、全員一致で発出されたものですが、全員一致となったのは5件目ですⅳ。

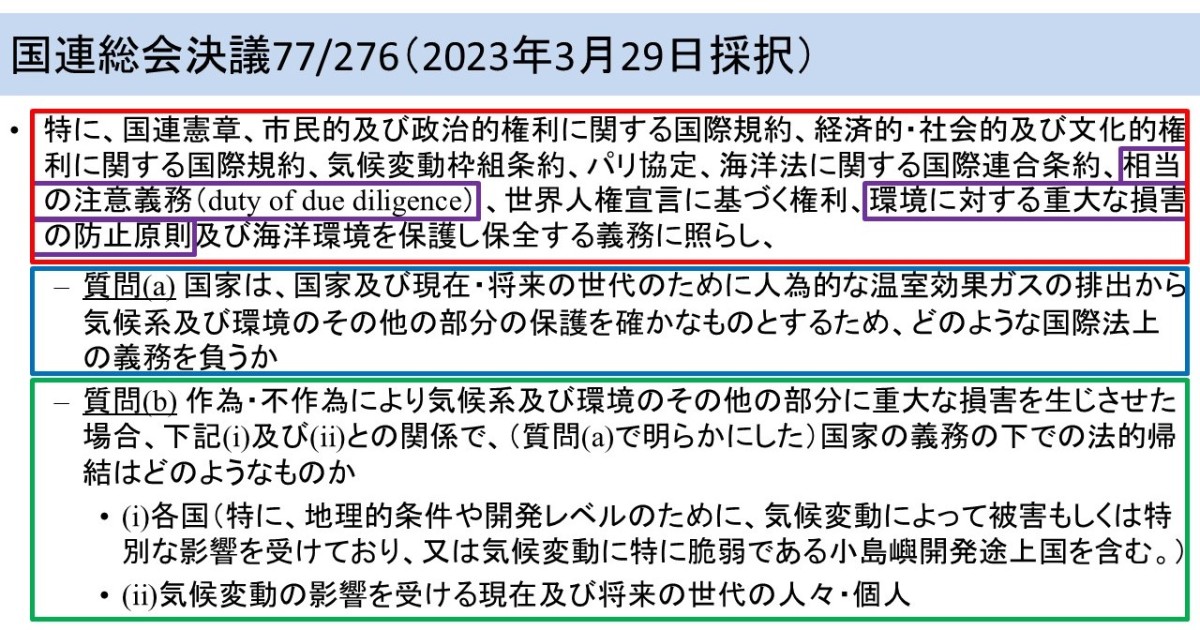

国連総会がICJに付託した問いは図2の通りです。

論点は、大きく分けて、以下の四つです。

この決議が、ICJに対して、「特に考慮」するよう求めた国際法のリストは、気候変動関連条約(気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定)だけではなく、他の国際環境条約や国際人権規約等、多岐にわたっています。

大きな論点の一つは、国家の気候変動に関する国際法上の義務の有無とその内容を判断する際に、どの国際法を基準とすべきかという問題でした。大きく分けると、二つの立場に分かれました。

一方の立場は、気候変動問題に対処するために交渉され、合意された国際条約、すなわち、気候変動関連条約が基準となるという立場で、この立場をとったのは、米国、中国、ロシア、英国、日本等でした。これらの国は、気候変動という複雑で政治的に繊細な問題への対処については、国家が多大な努力を払って築き上げた合意(気候変動関連条約)が尊重されるべきであり、国際人権法や慣習国際法を適用することは、そのバランスを崩し、国家の合意を超えた義務を課すことになりかねない、という懸念に基づいています。

もう一方の立場は、気候変動関連条約のみでは不十分であるという立場です。小島嶼開発途上国をはじめ、多くの途上国がこの立場をとりました。こちらの立場をとる国は、気候変動が環境、人権、海洋、経済などあらゆる側面に影響を及ぼす、横断的な問題である以上、適用される法も包括的であるべきであると主張しました。

国際法上、ある国家が自国の領域内で行う活動が、他国に重大な環境損害を引き起こさないように防止しなければならないことが、比較的古くから確立した慣習国際法となっています。「環境に対する重大な損害の防止原則」とか「越境損害防止義務」と呼ばれるものです。

また、「相当の注意」義務というのもあります。重大な損害を防止するために、その国の能力に応じて、合理的な対応をしなければならないというものです。

越境損害の被害を受けた国は、上記の義務違反に基づいて、原因国の国家責任を追及することができます。具体的には、違法行為の中止や、金銭賠償等による被害の事後救済を求めることができます。

国際環境法は、主に1990年代以降、環境問題領域ごとに作られる条約を通じて発展してきました(気候変動枠組条約、生物多様性条約、有害廃棄物の越境移動に関するバーゼル条約等)。これらの国際環境条約は、慣習国際法による越境環境問題への対処の限界(越境損害防止義務の違反の立証の困難さ、特定の国家の損害としてとらえるのが困難な環境破壊に対して無力、損害が発生した後にしか対処できない)を克服するという側面もありました。

本件手続の中で、多くの島嶼国等は、環境に対する重大な損害の防止原則と「相当の注意」義務は、温室効果ガスの排出にも適用されると主張しました。

質問(a)では、国際法上、国家は気候変動対策をとる義務を負っているのか否か、そして、その内容を明らかにすることが求められています。

これまで、気候変動関連条約でさえも、「義務」という言葉は避けられてきました。たとえば、パリ協定では、各国が設定する排出削減目標等を表す言葉として、“Nationally Determined Contribution(国が決定する貢献)”というフレーズが使われていますし、各国による排出削減目標の達成には法的拘束力がありません。

上記3(1)、(2)で書いたこととも関連しますが、気候変動関連条約に入っていない国は、国際法上、気候変動対策をとる義務がないということになるのかについても問いが投げかけられています。

そして、「将来の世代のために」という文言が含まれている点も重要です。これは、現代を生きる我々の行動が、若い世代そしてまだ生まれていない世代にどのような影響を与えるのか、そしてそれに対してどのような法的責任を負うのかを問いかけています。

質問(b)は、上述の質問(a)で確認された義務に違反した場合の具体的な結果についての問いです。法的帰結(legal consequences)とは、国際法上の国家責任関連で議論されるさまざまな救済措置を意味します(たとえば、違法行為の停止、再発防止の保証、原状回復、金銭賠償等)。

質問(b)が焦点を当てているのは、被害国および被害者です。具体的には、海面上昇や異常気象によって最も深刻な被害を受けている小島嶼国開発途上国等の気候変動影響に特に脆弱な国、そして気候変動の影響を直接的に受ける人々および個人です。これは、気候正義の実現という、この手続全体の目的に直結しています。

質問(a)について、ICJは、国家は、国際法上、気候系等を保護する義務があるとし、その義務は、①気候変動関連条約、②慣習国際法、③気候変動関連以外の環境条約、④国連海洋法条約、⑤国際人権法など、複数の国際法の法源から生じる、包括的かつ拘束力のあるものであるとしました。

①気候変動関連条約(気候変動枠組条約、京都議定書、パリ協定)上の義務

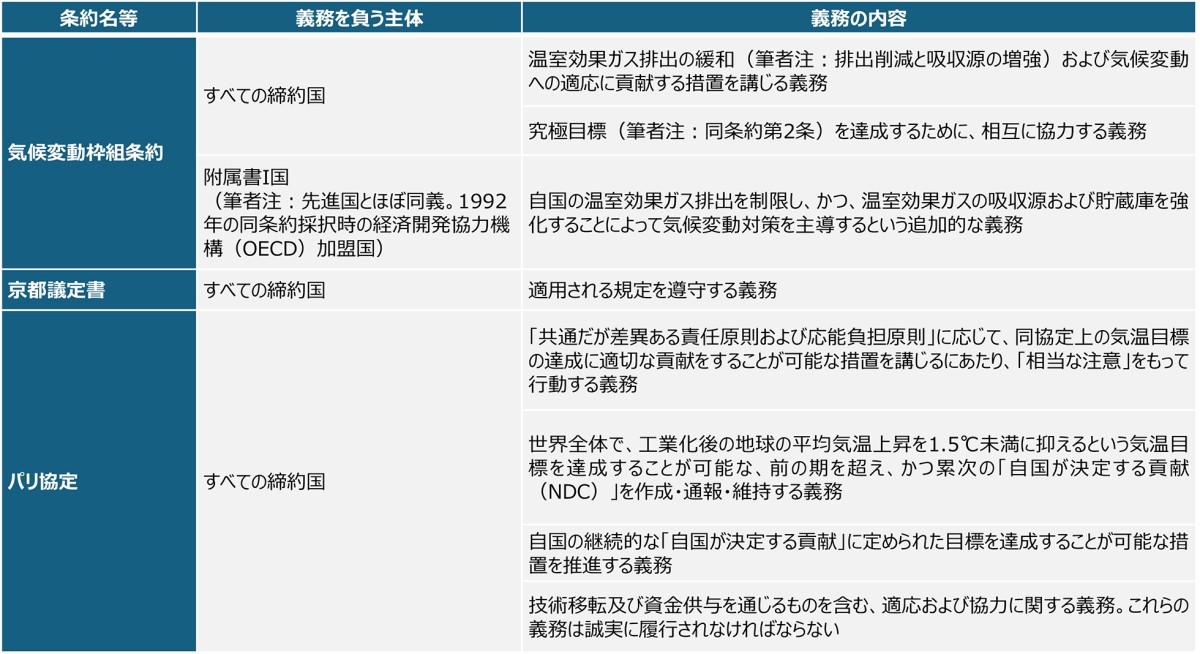

ICJは、気候変動関連条約は、人為的な温室効果ガスの排出から気候系等を保護するため、締約国に法的拘束力のある義務を課しているとの見解を示しました。気候変動関連条約上、義務を負う主体と義務の内容は、下記の通りです(表1)。

ICJ勧告的意見をもとに筆者作成

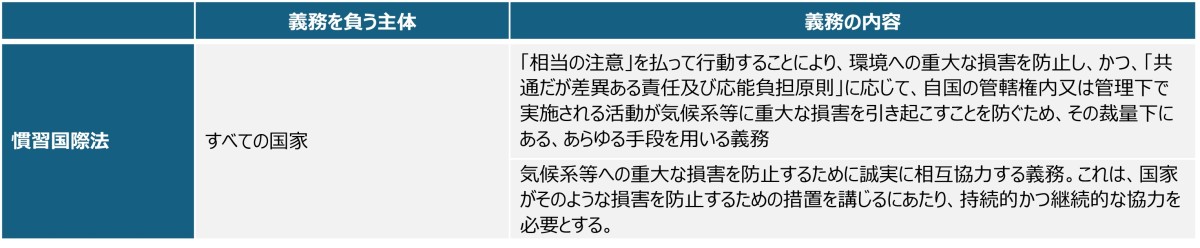

②慣習国際法

次に、ICJは、慣習国際法上の環境に対する重大な損害の防止原則と「相当の注意」義務が、温室効果ガスの排出にも適用されることを確認しました(表2)。この義務は、気候変動関連条約の締約国であるか否かにかかわらず、すべての国に適用されます。ICJは、「相当の注意」義務の水準は、気候変動の深刻かつ不可逆的な損害のリスクの高さに鑑みて、「厳格な(stringent)」ものであるべきだとしました。

ICJ勧告的意見をもとに筆者作成

③気候以外の国際環境条約

ICJは、気候以外の国際環境条約(オゾン層の保護のためのウィーン条約、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書およびそのキガリ改正、生物多様性条約、ならびに砂漠化対処条約)の締約国は、これらの条約の下で、人為的な温室効果ガスの排出から気候系等を保護する義務を負うとしました。

④国連海洋法条約

ICJは、国連海洋法条約の締約国は、気候変動の悪影響からの保護を含め、海洋環境を保護しおよび保全するための措置を講じ、かつ誠実に協力する義務を負うとの見解を示しました。

⑤国際人権法

ICJは、国家は、国際人権法に基づき、気候系等を保護するために必要な措置を講じることによって、人権を尊重し、およびその実効的な享受を確保する義務を負うとしました。

ICJは、国連総会から提示された質問(b)について、質問(a)への回答において特定された義務に違反することは、その国家の責任を生じさせる国際違法行為を構成するとしました。法的帰結としては、違法な作為(対策をとること)または不作為(対策をとらないこと)の停止、再発防止の保証の提供、そして、原因となる行為と損害との間に「十分に直接的かつ確実な因果関係」が証明されれば、違法行為を行った国は、被害国に対して「完全な賠償」(full reparation)を行う義務を負うとしました。

その他、今後の気候変動対策を考える上でのこの勧告的意見の重要なポイントとしては、以下5点が挙げられます。

今回の勧告的意見において、ICJは、気候変動対策をとることは、すべての国家が負う国際法上の義務であり、怠った場合には責任が生じるとの権威ある法的見解を示しました。

ICJの勧告的意見には法的拘束力はありません。そして、基本的には国家に向けられたものです。ですが、企業(特に化石燃料産業等)、ひいてはエネルギーを使って生活をする私たちにも実質的な影響が及びます。

まず、最も直接かつ強力な影響力を及ぼすと考えられるのは、世界中で提起されている気候変動訴訟です。たとえば、政府の気候変動対策が不十分であると訴える際、これまでは、原告側は、1.5℃目標を根拠とするのは困難でした。それは、1.5℃目標の法的位置づけが曖昧だったからです。今回の勧告的意見により、1.5℃目標がパリ協定の下で科学的知見に基づき合意された、法的に重要な水準であるとされ、さらに、各国の排出削減目標は、この1.5℃目標の達成に「十分な貢献を可能にするもの」でなければならない、という質的な要件も課されました。これにより、原告の主張は容易になりますし、裁判所の判断基準も明確になります。

この勧告的意見の米国への影響としては、米国内で気候変動対策を求める動き(気候変動訴訟を提起している人々や、州や地方政府、経済・金融セクター)を後押しする力になり得ることが挙げられます。米国の第2次トランプ政権は、2025年、パリ協定を再び脱退する手続をとりました(ただし、脱退手続には1年かかるため、この記事執筆段階では締約国のまま)。また、先日は、環境保護庁(EPA)が、温室効果ガスが人間の健康と福祉に対して危険をもたらすと公式に認定した判断、いわゆる「危険性認定」を取り消す提案を発表したとの報道ⅴがありました。これが実現すれば、米国(連邦レベル)の温室効果ガスに関するすべての規制が法的根拠を失います。国際法上、すべての国家に気候変動対策をとる義務があるとした今回の勧告的意見が、今の米国の連邦政府の行動に直接的に影響を及ぼすことはないでしょう。だからといって、この勧告的意見には意味がない、ということにはなりません。

日本にとって、今回の勧告的意見の影響は大きいでしょう。まず、石炭火力発電所の維持・推進政策です。これまでも国際的に批判はありましたが、「パリ協定の目標達成に向けた努力とは矛盾する」といった、政治的・道義的な批判に留まっていました。しかし、今回の勧告的意見では、国家の気候系等を保護する義務違反に該当する行為として、「化石燃料の生産、消費、探査許可、補助金の付与等」が明示的に言及されており、国際法上の義務を果たしていないと訴訟を提起され、認定されるリスクが高まりました。そして、日本には、憲法上も法律上も環境権の明文規定がありませんが、ICJは、「清潔で健康的で持続可能な環境への権利」が、基本的人権を実効的に享受するための不可欠な前提であると、国際法の権威ある解釈として示しました。これは、日本の裁判所にとって大きな意味を持ちます。

また、気候変動COP等の国際交渉の場においても、この勧告的意見は大きな影響を及ぼすでしょう。これまで、温室効果ガスの排出削減目標の引き上げや途上国への各種資金支援は、気候変動関連条約に関連規定はあるものの、各国の主体性や政治的意思に大きく依存してきました。また、損失と損害ⅵに関する議論では、米国を中心とする先進国が法的責任や賠償とは明確に切り分けるべきであると強く主張してきて、パリ協定採択時のCOP決定にもその旨明記されています。特に、これらの点については、この勧告的意見が今後の交渉に大きく影響すると見られます。

この勧告的意見は、気候正義の観点からの不正義の是正を求める長年の戦いにおける、一つの到達点であると同時に、法の支配に基づく新たな気候変動対策の時代の幕開けを意味します。

2時間に及ぶ勧告的意見読み上げでしたが、最後の結論部分に入る前に、このような一節がありました。

「…国連総会によって提起された問題は、単なる法的な問題を越えている。あらゆる生命体と我々の惑星の健全性そのものを危うくする、地球規模の存亡に関わる問題である。国連総会によってその権威が援用された国際法は、この問題の解決において重要ではあるが、究極的には限られた役割しか持たない。この困難かつ自ら招いた問題への完全な解決策は、法学、科学、経済学、その他を問わず、人類のあらゆる知識分野の貢献を必要とする。何よりも、永続的かつ満足のいく解決策には、我々自身と、まだ見ぬ将来世代の未来を確かなものにするために、個人、社会、政治の各レベルにおいて、我々の習慣、快適さ、そして現在の生活様式を変えるという、人類の意思と英知が必要とされる。この勧告的意見を通じて、ICJは、国連および国連に代表される国際社会の活動に参加し、その結論が、進行中の気候危機に取り組むための社会的・政治的行動に対し、法が情報を提供し、導く一助となることを希望する。」(本文パラグラフ456の一部を筆者が抜粋・和訳)

法が万能ではないということを示しつつ、だからこそ、法が「社会的・政治的行動に対し、情報を提供し、導く一助となる」という、より本質的な役割を担うべきであることを示唆し、そして、気候変動問題の解決には、あらゆる知識分野の貢献が必要であることを改めて強調したものと理解しました。

各国がICJのこの重く真摯なメッセージをどう受け止め対応していくのか、今後も注視していく必要があります。

ⅰ気候に関する国家の義務についての国際司法裁判所勧告的意見(Obligations of States in respect of Climate Change)全文(英語)https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf (最終アクセス:2025年8月1日)、

同非公式要約(Obligations of States in respect of Climate Change; Summary of the Advisory Opinion of 23 July 2025)(岩澤国際司法裁判所長が読み上げたもの)(英語)https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-sum-01-00-en.pdf(最終アクセス:2025年8月1日)

ⅱ気候系(climate system)とは、大気圏、水圏、生物圏、岩石圏のすべて、および、それらの相互作用を意味します(気候変動枠組条約第1条3項)。この勧告的意見では、「気候系およびその他の環境の部分」というフレーズが使われており、この記事中では「気候系等」というフレーズで表しています。気候系等は、①環境の不可分かつ極めて重要な一部であり、②現在および将来の世代のために保護されなければならないものとされています。

ⅲ国連総会決議77/276 気候変動に係る国家の義務に関する国際司法裁判所の勧告的意見の要請(Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change)https://digitallibrary.un.org/record/4008332?v=pdf (最終アクセス:2025年8月1日)

ⅳ国際司法裁判所プレスリリース(Press Release: Obligations of States in respect of Climate Change. The Court gives its Advisory Opinion and responds to the questions posed by the General Assembly)(英語)https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf(最終アクセス:2025年8月1日)。なお、結論は全員一致ですが、複数の分離意見(結論には賛成するが、それに至るまでの理由づけについての見解が異なる場合に判事が付す意見)や宣言等が付されています。

ⅴロイター.“米政府が温室効果ガス「危険性認定」取り消し提案、温暖化対策に大打撃も”.ロイター日本語サイト. 2025. https://jp.reuters.com/markets/commodities/GO27ODVBAVN5VALBLESCKDX23I-2025-07-29/.(最終アクセス:2025年8月1日).

ⅵ「損失と損害」とは、一般的には、サイクロン、干ばつ、熱波などの異常気象と、海面上昇、砂漠化、氷河後退、土地劣化、海洋酸性化、塩害などのゆっくりと起こる変化の両方への対応と理解されています。