鳥類へのiPS細胞技術の適応

論文情報

- タイトル

- Adaptation of induced pluripotent stem cell technology for avian species

鳥類へのiPS細胞技術の適応 - 著者

- Masafumi Katayama, Tomokazu Fukuda

*下線で示した著者は国立環境研究所所属 - 雑誌

- Protein Expression and Purification

- 掲載

- 受理:2025年9月11日、掲載9月17日 オンライン掲載

概要

体細胞は死亡した野生動物からも取得可能な有用な生物資源として国際的に認識されています。国立環境研究所では環境試料タイムカプセル棟において、域外保全の一環として絶滅危惧種を中心に、2002年から野生動物の体細胞等を長期保存用タンクの中で凍結保存しています。一方で、絶滅危惧種を含めた野生動物からの細胞の取得は、比較的腐敗が遅い皮膚や筋肉由来の細胞に限られており、神経細胞や肝細胞の取得が困難であるという課題も残されていました。

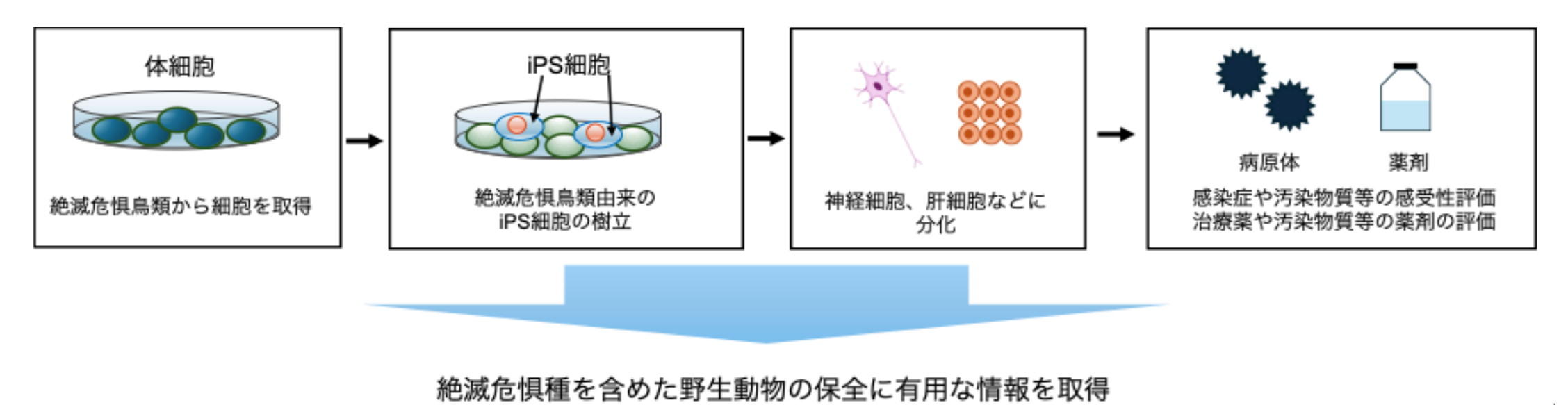

多能性幹細胞(iPS細胞やES細胞 )は、試験管内で様々な種類の細胞(例:神経細胞や肝細胞)へ分化可能です。また、通常の培養細胞とは異なり、無限に増殖することも可能です。特にiPS細胞は、受精卵が必要なES細胞とは異なり、死亡個体由来の体細胞から樹立可能です。したがって、受精卵の使用が困難な絶滅危惧種においてもiPS細胞は樹立できる可能性があります。絶滅危惧種を含めた野生動物由来のiPS細胞を樹立し、iPS細胞を元に神経細胞や肝細胞を作れば、これらの細胞を用いて汚染物質や感染症の神経への影響や、汚染物質や治療薬の代謝に関する評価が可能です(図1)。

このように、野生動物への応用が期待されるiPS細胞技術ですが、マウスの人工多能性幹細胞(iPS細胞)が初めて報告されて以来、様々な哺乳類由来のiPS細胞が樹立されてきました。一方で、鳥類由来のiPS細胞またはiPS様細胞の報告は限られてきました。本研究では、改変型Oct3/4を含む複数の遺伝子をニワトリの細胞に導入することでiPS細胞の樹立に成功しました。また、一部改変し、ヤンバルクイナ、ニホンライチョウ、シマフクロウなどの絶滅危惧鳥類由来のiPS細胞の樹立にも成功しました。

前述の通りiPS細胞から分化させて作り出した細胞(神経細胞や肝細胞など)は、汚染物質や治療薬の代謝機能等の評価研究や、感染症・汚染物質に対する感受性研究に活用できます。今後、iPS細胞技術は絶滅危惧鳥類の保全に向けた有用なツールとして発展すると考えられます。

図1 iPS細胞を用いた感受性情報等の取得の概要