放棄水田・ため池の多機能性:水文学的要因と環境要因によって生じる変化

論文情報

- タイトル

- Spatial variation of multifunctionality among abandoned rice paddies and irrigation ponds: potential roles of hydrological and environmental factors.

放棄水田・ため池の多機能性:水文学的要因と環境要因によって生じる変化 - 著者

- Matsuzaki SS, Kohzu A, Watanabe M, Nakanishi K, Tsuchiya K, Kondo NI, Sueyoshi M

*下線で示した著者は国立環境研究所所属 - 雑誌

- Restoration Ecology

- 掲載

- 2025年8月5日オンライン掲載

概要

霞ヶ浦流域の谷津奥にある水田やため池は、放棄が深刻な問題になっています。放棄され荒地になっていることも多いですが、遷移の進行によっては湿地となっている場合も少なくありません。このような湿地は、自然湿地と同様に水質浄化機能を有し、希少生物の生息場所となる可能性があるため、Nature-based Solutions(NbS:自然を基盤とした解決策)としての活用が期待されています。どのような放棄水田を保全(あるいはどのように放棄水田を管理)すれば、多様な生態系機能、豊かな生物多様性を維持できるのでしょうか。

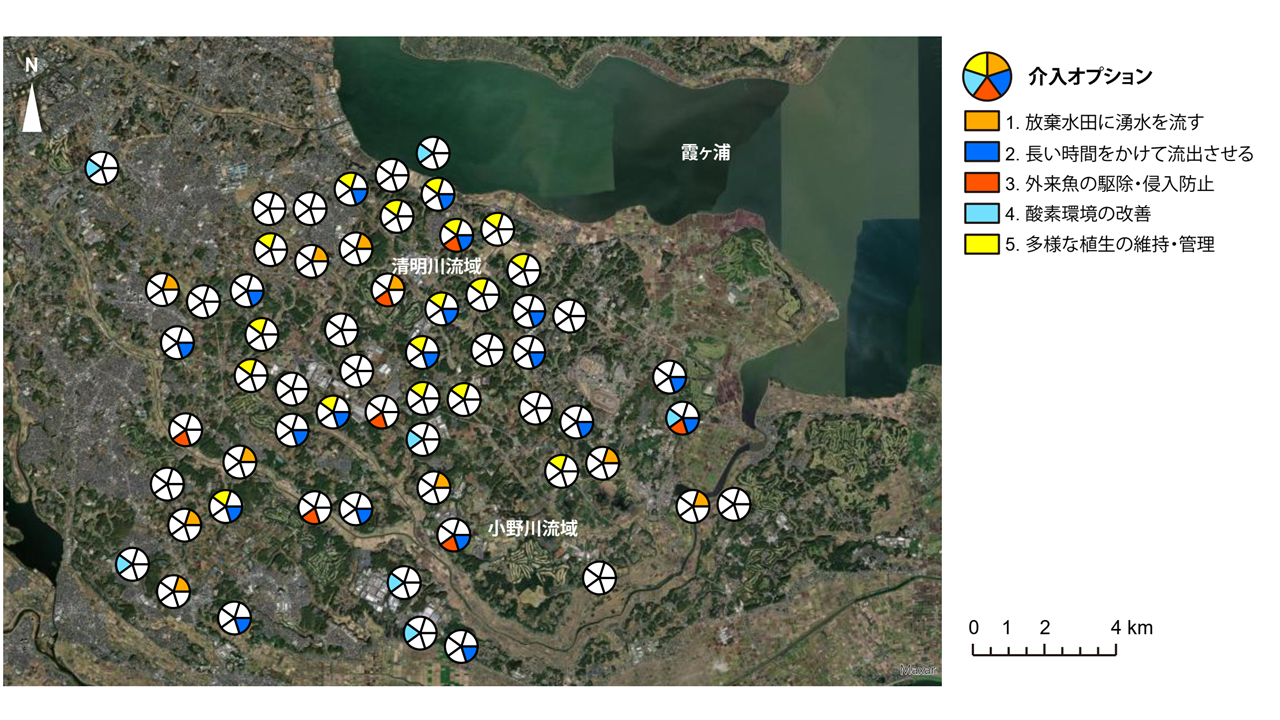

本研究では、小野川・清明川流域にある61箇所の放棄水田・ため池(図1)を調査し、6つの生態系機能・生物多様性の指標(水質浄化機能、貯水機能、メタン抑制機能、イトトンボ類の多様性、在来魚の多様性、外来魚の侵入のしやすさ)を評価し、指標間の関係を分析しました。在来魚、外来魚の調査には、環境DNA分析を用いました。

水質浄化機能が高い場所、貯水機能が高い場所、イトトンボ類の多様性が高い場所は一致することがわかりました(シナジー効果と呼びます)。それは、水が溜めながらゆっくりと流れるような放棄水田やため池でした。反対に、水が比較的早く流れてしまう場所(特にコンクリート排水路がある場所)では、水質浄化機能、貯水機能、イトトンボ類の多様性はいずれも低くなりました。シナジー効果が高かったため池では、外来魚の侵入を受けやすいことがわかりました(トレードオフと呼びます)。つまり、この4つの機能を同時に高めるためには、長い時間をかけて流出させる等の水の流れ方・溜まり方の改善(シナジーの促進)と、外来魚の侵入防止・駆除(トレードオフの緩和)の両方が必要ということがわかりました。

メタン抑制機能と在来魚類の多様性については、他の機能との関係(シナジーやトレードオフ)は認められませんでした。水中の溶存酸素濃度が低くなると、水中のメタン濃度が増加することがわかりました。今後詳細な研究が必要になりますが、水位や植生の管理を通じて酸素環境を改善することで、温室効果ガス抑制機能を改善できる可能性が示唆されました。また、在来魚類の多様性は、植生タイプによって異なり、多様な植生を持つ放棄水田で最も高くなりました。多様な植生を持つ放棄水田を維持することが在来魚の保全につながることが期待されます。

水の流れ方・溜め方の改善、外来魚の侵入防止・駆除、酸素環境の改善、多様な植生の維持がNbSのオプションとなり、放棄された水田や池の多機能性を高められる可能性が示唆されました。図2のように、どのような対策が、どんなところで必要かを地図上に可視化することで、流域全体で放棄水田の活用と管理を進めることにつながることが期待されます。

図1:小野川・清明川流域にある61箇所の放棄水田・ため池。水の流れ方、土壌の水分、植生、水深などが異なり、実に多様です。

図2:NbS(自然を基盤とした解決策)対策マップ。

一つのパイグラフが一つの放棄水田・池を示しており、色のついた管理オプションを行うことができれば、多機能性をより高められることを示しています。