琵琶湖南湖における在来コイ科魚類8種の57年間の資源量変化とその要因

論文情報

- タイトル

- Changes of cyprinid fishery resources in Lake Biwa over 57 years: association with multiple stressors and restoration measures.

琵琶湖南湖における在来コイ科魚類8種の57年間の資源量変化とその要因 - 著者

- Matsuzaki SS, Fukaya K, Mabuchi K, Kikko T, & Takamura N.

*下線で示した著者は国立環境研究所所属 - 雑誌

- Oecologia

- 受理

- 2025年6月19日受理 2025年7月2日オンライン掲載

概要

琵琶湖南湖は、琵琶湖全体の12分1程度の面積であるが、固有種ホンモロコ、ニゴロブナ、ゲンゴロウブナ等のコイ科魚類の産卵や生育を支える重要な場所でした。近年、南湖は、様々な人為的影響を受け、漁獲量が減少していますが、魚種ごとの減少要因は必ずしも明らかではありませんでした。資源回復のための様々な保全施策も行われていますが、これらの効果については十分に評価されていませんでした。

そこで、本研究では、南湖の志那漁協から提供された57年間の漁業資料をもとに、コイ科魚類8種(オイカワ、ハス、ワタカ、ホンモロコ、ヒガイ類、スゴモロコ、コイ、フナ類)の長期の漁業資源量を推定し、減少要因の特定と保全施策の効果検証を試みました。

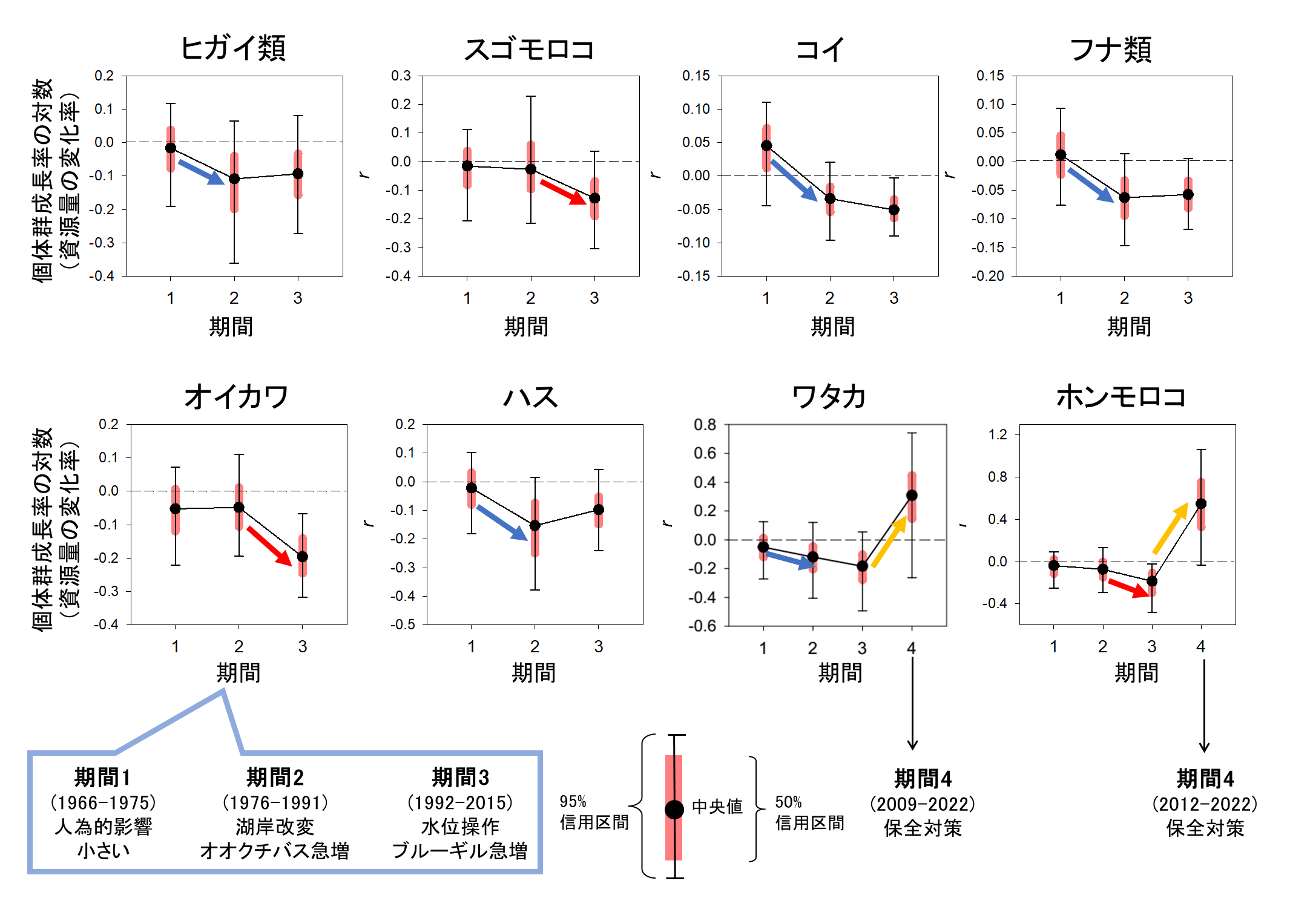

全8種において、長期的な資源量の減少が認められました。コイ、フナ類、ハス、ワタカ、ヒガイ類は、湖岸の改変とオオクチバスの急増がおきた期間(1976~1991年)に大きく資源量が減少していました。一方、ホンモロコ、オイカワ、スゴモロコは、水位低下操作の開始とブルーギルの急増がおきた期間(1992~2022年)に漁獲量が顕著に減少していました。前者5種と後者3種間で生活史形質が異なったことから、種によって影響を受ける要因やメカニズムが異なることが考えられました。また、ワタカとホンモロコは、保全施策が行われた期間(ワタカは2009年~、ホンモロコは2012年~)において資源量が増加に転じたことが分かりましたが、両種ともに1970年代の資源量レベルまでは回復していませんでした。

本研究から、琵琶湖南湖では人為的要因が増えるにつれ、影響を受けるコイ科魚類が増えた可能性(累積的影響)、加えて持続的な保全施策によって資源減少を食い止められる可能性が示唆されました。

図:期間ごとのコイ科魚類8種の個体群成長率の変化。正の値は資源量が増加傾向、負の値は資源量が減少傾向であることを示しています。